Флексионный перелом позвоночника

Содержание статьи

Перелом позвоночника: какие причины вызывают травму

Повреждения позвоночного столба делятся на нарушение анатомической целостности позвонков и изменения соответствия их суставных поверхностей относительно друг друга.

Такие травмы могут протекать, как с разрывом связочно-мышечного аппарата позвоночника, так и без него.

Сопутствующий разрыв связок значительно утяжеляет прогноз травмы при отсутствии своевременного высококвалифицированного вмешательства сразу, на первых же этапах оказания помощи. Механизмы и причины травм позвоночника расскажем ниже

Условия стабильности

Сохранность связочно-мышечного аппарата позвоночного столба при травмах позвоночника обусловливает его стабильность. Исходя из этого все травмы делятся на стабильные и нестабильные. Условно в позвоночном столбе различают три опорные колонны, состоящие из строго определённых анатомических элементов, расположенных в параллельных плоскостях относительно друг друга.

При нарушении целостности анатомических образований более чем из одной опорной колонны любая травма позвоночника, автоматически, становится нестабильной.

Нестабильность полученной травмы означает, что в любой момент может произойти смещение отломков позвонка, межпозвонкового диска и привести к сдавлению или прерыванию спинного мозга.

В таких случаях неврологические симптомы травмы позвоночника выступят на первое место и проявятся параличами с отсутствием чувствительности ниже уровня поражения.

Классификационные схемы

По механизму полученной травмы различают следующие виды переломов позвоночника:

- Экстензионные. При данном механизме происходит чрезмерное растягивание и/или переразагибание позвоночного столба. Экстензионные травмы приводят к декомпрессионному перелому позвоночника и часто сопровождаются разрывом связок и мышц;

- Флексионные. Повреждения анатомических структур позвоночника, в данном случае, возникают из-за сжатия или максимального сгибания, превышающего физиологический предел прочности. Флексионный механизм сопровождается компрессионной травмой позвоночника;

- Ротационные. Комбинированный механизм травмы, подразумевающий под собой поворот позвонка вокруг вертикальной оси.

Все переломы позвоночника делят на:

- Переломы тел позвонков;

- Переломы отростков позвонков.

Компрессия позвонков

Все повреждения тел позвонков относят к компрессионным переломам, среди которых различают:

- Клиновидные;

- Оскольчатые;

- Взрывные.

Что значит компрессионный перелом позвоночника? Компрессия расшифровывается, как попадание под двухстороннее разнонаправленное давление, в данном случае, снизу и сверху.

Перелом же, в таких условиях, происходит когда сила травмирующего фактора превышает предел костной прочности.

Различают три степени выраженности компрессионных переломов тел позвонков. Исходной точкой отсчёта для её определения становится изменение высоты позвонкового корпуса под воздействием компрессионного фактора.

Степени компрессионного перелома

Существует три степени компрессионного перелома позвоночника:

- К компрессионному перелому позвоночника 1 степени относится снижение высоты тела пострадавшего позвонка менее половины от его исходного продольного размера;

- Вторая степень говорит о снижении высоты костного корпуса на 50%;

- При третьей степени компрессионного перелома, так же как и при декомпрессионном повреждении, часто травма позвоночника и спинного мозга идут рядом.

Третья степень характеризуется практическим расплющиванием травмированной анатомической структуры.

Тяжесть повреждения спинного мозга будет определяться сохранностью его протяжённости и скоростью купирования (остановки) отёка и гемодинамических нарушений.

Нарушение физиологической прочности костной ткани и патологические переломы

Если для травматической компрессии нужен внешний механический фактор, превышающий физиологический барьер прочности, то для патологического перелома позвоночника достаточно воздействия собственного веса.

Это происходит в следствие костной порозности, значительно снижающей возможность тела позвонка противодействовать направленной силе давления.

Причиной остеопороза становятся разнообразные заболевания, с разными причинами и механизмами возникновения. Патологический перелом, в случае своевременного обращения за специализированной помощью, редко достигает второй степени и угрожает параличами.

Травмы с внешней причиной

А вот компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника всегда является следствием травмы. Его последствия будут зависеть от силы травмирующего агента.

Отличие оскольчатого перелома от взрывного будет заключаться в сохранении протяжённости замыкательных пластин, в результате чего подвижность костных осколков будет ограничена.

Взрывной перелом позвоночника сопровождает тяжёлые и часто сочетанные травмы, возникшие либо в результате крупных дорожных происшествий, либо в следствие военных, криминальных действий. Такая травма всегда относится к нестабильным и требует срочного хирургического вмешательства с заменой позвонка на его синтетический аналог.

Как выглядит взрывной перелом позвоночника смотрите в видео:

Неосложненный компрессионный перелом позвоночника возникает только в том случае, если нет симптомов и опасности повреждения спинного мозга.

Кроме классификации травм, специфичных для позвоночника, существует общее деление повреждений на открытые и закрытые.

Открытый перелом позвоночника, так же как и открытый перелом любой другой костной структуры, сопровождается нарушением целостности кожных покровов с оголением костных отломков.

Такое повреждение относится к тяжёлым травмам и, кроме большой вероятности разрыва спинного мозга, часто сопровождается гнойными осложнениями (остеомиелитом, менингоэнцефалитом, абсцессами мозговой ткани).

Повреждения остистых и поперечных отростков

Локализованный перелом остистого отростка позвоночника без сопутствующих повреждений смежных структур не относится к тяжёлым травмам. Инвалидность, в данном случае, не грозит, хотя время пребывания на больничном листе исчисляется месяцами. При успешной консолидации отломков бюллетень закрывается спустя 1 месяц с момента получения травмы.

Перелом поперечных отростков позвоночника так же не ведет к его дестабилизации. Лечение травмы остистых и поперечных отростков, без смещения заключается либо в обеспечении постельного режима на период консолидации перелома, либо в ношении жёсткого корсета.

Симптомы перелома позвоночника без заинтересованности спинного мозга заключаются в болезненности, некоторой деформации оси позвоночника.

Область гематомы становится ориентиром для определения зоны врачебного интереса.

Диагностическая гипотеза перелома той или иной структуры позвоночника всегда подтверждается дополнительными методами исследования:

- Рентгенологическое исследование в двух проекциях;

- МРТ;

- КТ.

Последствия перелома отростка позвоночника не несут на себе печати трагичности. Тем не менее, не выдержанный режим покоя не даст возможности срастись костным отломкам, что приведёт к стойкому болевому синдрому.

Заключение

Любая травма позвоночника — это нагрузочный стресс, приводящий больного к длительному обездвиживанию или значительному ограничению физической нагрузки.

Независимо от результатов лечения острого периода травмы, для восстановления ресурсов организма важно правильно организовать реабилитационный период.

Всевозможные комплексы ЛФК, рефлексотерапия, курсы массажа, бальнеотерапия и любые другие физиопроцедуры позволят увеличить восстановительный потенциал пострадавшего организма и приступить к новому этапу лечения, возможно с более перспективными результатами.

Симптомы остеопороза позвоночника, диагностика и эффективное лечение

Содержание статьи:

- Клинические проявления заболевания

- Диагностика

- Лечение

- Предупреждение осложнений

Остеопороз – заболевание, характеризующееся патологическим снижением плотности костей вследствие нарушения равновесия процессов образования и разрушения костной ткани. Остеопороз позвоночника – одна из тяжелых форм данной болезни, поскольку именно позвоночный столб несет максимальные нагрузки при движении, участвует в поддержании равновесия и вертикального положения тела. При разрушении позвонков часто развиваются компрессионные переломы (повреждения, связанные с резким сжатием тел позвонков), что в значительной мере снижает качество жизни больных и резко ограничивает их подвижность.

Клинические проявления заболевания

На ранних стадиях развития болезни пациенты не отмечают каких-либо постоянных специфических жалоб. И только при компрессионных переломах тел позвонков, обусловленных серьезными нарушениями костной структуры, появляются симптомы, позволяющие заподозрить наличие остеопороза.

Диагностика остеопороза позвоночника

Помимо клинических симптомов для диагностики используются инструментальные и лабораторные методики. Способы диагностики одинаковы как при поражении позвоночного столба, так и при «классическом остеопорозе костей».

Инструментальные методы

Рентгенологическое исследование позвоночника. Метод является информативным только при потере до 30% костной массы. Но при остеопорозе позвоночника существует ряд характерных признаков, свойственных только этому заболеванию:

Костная денситометрия – метод диагностики, основанный на том, что костная ткань поглощает низкие дозы рентгеновского излучения, и по степени этого поглощения можно судить о плотности костей. Это оптимальный и безопасный вид исследования, позволяющий с максимальной точностью определить состояние костной ткани, а также проконтролировать прогрессирование заболевания и ход лечения.

Методика радиоизотопного сканирование костной ткани основана на свойствах некоторых веществ, меченными радиоактивными маркерами, накапливаться исключительно в костях. По степени их распределения можно с большой степенью достоверности говорить не только о наличии болезни, но и выявлять места наибольшего поражения и контролировать активность патологического процесса.

Лабораторные методы

Лабораторные методы являются вспомогательными средствами, которые позволяют оценить состояние кальциевого обмена в организме.

При подозрении на наличие у пациента остеопороза позвоночника, лабораторный диагностический минимум должен включать следующие исследования:

- общие анализы мочи и крови;

- биохимический анализ крови с определение кальция, фосфатов, ферментов, мочевины и билирубина;

- исследование гормонов щитовидной железы и половых гормонов.

Способы лечения

В выборе методики лечения важную роль играет стадия разрушения костной ткани позвоночника и то, насколько выражены клинические симптомы. В случаях, когда заболевание выявляется только при помощи денситометрии и не имеет ярких проявлений – все лечение должно быть направлено на снижение скорости потери костной ткани и профилактику травм и переломов. Если пациент уже предъявляет жалобы на болевой синдром вследствие компрессионных переломов или деформации позвоночного столба – то терапия должна быть направлена на устранение болей, профилактику дальнейшего снижения плотности костей, а также на улучшение осанки и повышение общей подвижности.

Коррекция образа жизни

Одним из факторов, способствующих замедлению прогрессирования остеопороза, является изменение образа жизни пациента, которое включает: соблюдение специальной диеты, адекватную физическую активность и полный отказ от вредных привычек.

Питание при остеопорозе в обязательном порядке должно включать продукты, богатые кальцием, фосфором и витамином D. В рационе постоянно должны присутствовать молочные продукты (сыр, творог), морская рыба жирных сортов, черный хлеб грубого помола.

Если у пациента имеется избыточная масса тела, то необходимо огранить потребление мучных изделий, сладостей и газированных напитков. Это позволит снизить нагрузку на позвоночный столб и предупредить развитие переломов. Женщинам полезны продукты, содержащие фитоэстрогены – растительные аналоги половых гормонов, которые являются надежными защитниками костной ткани. Большое их количество содержится в сое, бобовых, сырых (нежареных) орехах и зелени.

Доказано, что регулярные физические нагрузки способны остановить прогрессирование патологического разрушения костей. При поражении позвоночника оптимальными являются плавание, езда на велосипеде или просто пешие прогулки. Под запретом все виды спорта, где есть риск травмирования, резкие движения или подъем тяжестей.

Алкоголь и табак ускоряют выведение кальция из организма и тормозят его всасывание в кишечнике. Поэтому, необходимо строгое воздержание от данных вредных привычек не только в период активного лечения, но и на всю оставшуюся жизнь.

Обезболивание

Для снятия острых болей при компрессионных переломах позвонков используются препараты из группы анальгетиков и нестероидных противовоспалительных средств. Хороший эффект может дать использование местных средств: гелей, кремов и мазей. Некоторым обезболивающим действием обладает кальцитонин – при его использовании боль уходит за 7-10 дней.

При хронических болях в спине показан прием селективных нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), которые имеют меньше побочных эффектов и могут применяться достаточно длительно. Так же для обезболивания можно использовать горячую ванну или душ.

Прием медикаментов

В лечении остеопороза позвоночника используются те же препараты, что и для терапии других форм заболевания.

Как предупредить осложнения?

Человек должен научиться постоянно держать спину ровно и контролировать свои движения. Это помогает равномерно распределять нагрузку на спину и предупредить переломы.

Остеопороз – заболевание, предупредить развитие которого достаточно сложно, а лечить его – еще сложнее. И только своевременное обращение к врачу за диагностикой и терапией позволит сохранить активность и подвижность до глубокой старости.

Источник

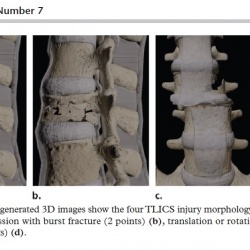

Основы. КСС. Позвоночник. АО Классификация переломов грудного и поясничного отделов позвоночника. +

Представляю вашему вниманию свой адаптированный вариант перевода Пересмотренной (2012 г.) редакции АО классификации повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника (AO spine injury classification system: a revision proposal for the thoracic and lumbar spine https://www.regate.net/publication/236060756_AO_spine_injury_classification_system_a_revision_proposal_for_the_thoracic_and_lumbar_spine_Eur_Spine_J ) Свой – потому, что меня не вполне устраивают варианты переводов, имеющиеся в отечественной литературе (к тому же, несовпадающие друг с другом).

Адаптированный – потому, что не cтоит игнорировать сложившуюся отечественную терминологию.

За основу терминологии взят вариант из презентации НИИ СП им. Склифосовского:

Т.к. он в основном совпадает с современной западной терминологией, например, в Шкале оценки тяжести травмы грудного и поясничного отделов позвоночника (TLICS) (см. Spine injury — TLICS Classification, by Clark West, Stefan Roosendaal, Joost Bot and Frank Smithuis https://www.radiologyassistant.nl/en/p54885e620ee46/spine-injury-tlics-classification.html , Traumatic Thoracolumbar Spine Injuries: What the Spine Surgeon Wants to Know, Bharti Khurana, MD, Scott E. Sheehan, MD, MS, Aaron Sodickson, MD, PhD, Christopher M. Bono, MD, Mitchel B. Harris, MD https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.337135018

Обращает внимание, что в современной западной литературе по травме грудного и поясничного отделов позвоночника как-то не очень упоминают о трехколонной концепции (F.Denis ,1983), возвращаясь к более ранней двухколонной концепции стабильности позвоночника (F. Holdsworth, 1963), при которой костно-связочный аппарат позвоночника делится на две опорные колонны: переднюю и заднюю.

Передняя состоит из тел позвонков и межпозвонковых дисков, а также передней и задней продольных связок.

Задняя опорная колонна образована дугами позвонков, дугоотростчатыми суставами, поперечными и остистыми отростками, желтыми, межостистыми, надостистыми и межпоперечными связками.

Вообще, задней опорной колонне (задней сдерживающей группе), отводится большое значение. В англоязычной литературе она называется по-разному, «posterior constraining elements», «tension band or PLC (posterior ligamentous complex)» и является комплексом, сопротивляюшимся сгибающей (кифотической) силе.

Итак, 3 основных типа повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника (по возрастанию тяжести):

Тип А – компрессионные переломы — осевое компрессионное повреждение передних элементов при неповрежденных задних сдерживающих элементов;

Тип В – дистракционные (сгибательно-дистракционные, флексионно-дистракционные) переломы — повреждение задней сдерживающей группы

Тип С – ротационные переломы – повреждение передних и задних элементов, приведших к смещению

Перелом Типа A может быть либо изолированым (например, L2) или возникнуть в сочетании с повреждением задней сдерживающей группы (тип B) травмы, и / или смещением (тип C).

Травмы В- и С-типа, как правило, поражают позвоночно-двигательный сегмент (т.е. 2 позвонка) и соответственно кодируются (например, Th22 / L1).

Многоуровневые травмы должны быть классифицированы отдельно и перечислены в соответствии с тяжестью.

В эту классификацию не включены изолированные переломы остистых или поперечных отростков без нарушения механической стабильности позвоночника.

Контрольный список при описании травмы позвоночника на КТ и МРТ (https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.337135018 Table 4)

КТ

Морфологические изменения

Тип перелома (компрессионный, взрывной, ротационный (со смещением), сгибательно-дистрационный)

Описание основных морфологических изменений

Снижение высоты тела позвонка (приблизительно в %)

Смещение осколков тела позвонка назад и сужение позвоночного канала (приблизительно в %)

Другие смежные или не смежные повреждения

Угол кифоза

Косвенные признаки повреждения заднего связочного (лигаментозного) комплекса

Расширение дугоотростчатых (фасеточных) суставов

Увеличение межостистого расстояния

Отрывной (авульсионный) перелом остистого отростка

Подвывихи и смещения тел позвонков

МРТ

Костные повреждения (аналогично КТ)

Повреждения мягких тканей

Состояние заднего связочного (лигаментозного) комплекса (интактный, сомнительно, разрыв)

Надостистые связки

Желтые связки

Межостистые связки

Капсулы дугоотростчатых суставов

Межпозвонковые диски

Передняя и задняя продольные связки

Неврологические повреждения

Спинной мозг и мозговой конус

Конский хвост

Повреждение корешков спинномозговых нервов

Эпидуральная гематома

Критические значения измерений при травме позвоночника (по НИИ СП им. Склифосовского)

Снижение высота тела позвонка на ½ и более

Сужение позвоночного канала на 25% и более

Угол кифотической деформации:

для шейного отдела — 11º

для грудного – 40º

для поясничного — 25º

Источник

Переломы шейного отдела позвоночника. Спинальные травмы

Клинические формы спинальной травмы базируются на оценке характера повреждений спинного мозга и дополняются оценкой повреждения окружающих его оболочек и структур.

По первому критерию выделяют:

1. Сотрясение спинного мозга.

2. Ушиб спинного мозга.

3. Травматическое сдавление спинного мозга (переднее, заднее, внутреннее).

1. Открытая спинальная травма.

2. Закрытая спинальная травма.

Если раневое повреждение покровов включает стенку дурального мешка, то такой вид травмы классифицируют как проникающее спинальное повреждение.

Выделяются 3 основные группы:

1. Повреждения позвоночника без нарушения функции спинного мозга.

2. Повреждения позвоночника с нарушением проводимости спинного мозга.

3. Закрытая травма спинного мозга без повреждения позвоночника.

По характеру травмы позвоночника различают следующие виды закрытых повреждений:

1. Повреждение связочного аппарата (растяжение, разрыв связок).

2. Перелом тел позвонков (линейный, компрессионный, оскольчатый, компрессионно-оскольчатый).

3. Перелом заднего полукольца позвонков: дуг, суставных, поперечных, остистых отростков.

4. Переломовывихи и вывихи позвонков, сопровождающиеся смещением их в той или иной плоскости и деформацией позвоночного канала.

5. Множественные повреждения.

Закрытые повреждения позвоночника подразделяются на стабильные и нестабильные.

Травмы спинного мозга подразделяются на:

По морфофункциональной характеристике:

1. Сотрясение.

2. Ушиб.

3. Сдавление.

4. Полный анатомический перерыв.

1. Шейного отдела.

2. Грудного отдела.

3. Поясничного отдела.

4. Крестцового отдела.

По виду ранящего снаряда:

— ножевые;

— пулевые;

— осколочные и др.

— сквозные;

— слепые;

— касательные (тангенциальные).

По отношению к траектории раневого канала и спинномозговому каналу:

— проникающие;

— непроникающие;

— паравертебральные.

Травматическому воздействию особенно подвержены отделы позвоночника в местах перехода подвижных участков в относительно стабильные, т.е. грудной и крестцовый.

Различают прямой и непрямой механизмы повреждения позвоночника.

Для мирного времени более характерны непрямые механизмы: падения на ноги, ягодицы и голову.

Непрямые механизмы в основном приводят к возникновению компрессионных переломов с клиновидной деформацией нижнегрудных и поясничных позвонков.

Сотрясение спинного мозга (преходящий травматический паралич)

Морфологически характеризуется временной ишемией и отеком нескольких сегментов спинного мозга.

Развивается клиническая картина полного паралича, которая уменьшается обычно через 6 часов после травмы, а через 24-48 часов наступает полное выздоровление.

Ушиб спинного мозга характеризуется сочетанием обратимых и необратимых, морфологических, изменений в виде очагов разрушения и размягчения мозга.

Отек начинается через 1 час после травмы в центральных отделах серого вещества и приблизительно через 8 часов достигает наружной поверхности белого вещества.

Через несколько часов после контузии прекращается микроциркуляция в спинном мозге, которая начинается в сером веществе.

Причиной геморрагического инфаркта являются сосудистые спазмы, стазы или микротромбозы.

Массивное разрушающее или компремирующее кровоизлияние может возникать интрамедуллярно, экстрамедуллярно и экстрадурально.

Гематомиелия вызывает значительные последствия в результате деструкции нервной ткани, обычно располагается центрально в сером веществе спинного мозга.

При частичном повреждении мозга происходит частичное нарушение или утрата функции проводимости. Синдром частичного нарушения проводимости проявляется в виде пареза или паралича конечностей с гипотонией, арефлексией, расстройств чувствительности и функций тазовых органов.

О частичной сохранности проводниковых функций свидетельствует наличие в той или иной степени движений, чувствительности книзу от уровня повреждения.

Синдром полного нарушения проводимости спинного мозга клинически проявляется параличом мышц с гипотонией, арефлексией, полным выпадением чувствительности по проводниковому типу с уровня повреждения или сдавления мозга и грубыми нарушениями тазовых функций.

Спинальный шок — это следствие травматического перераздражения спинного мозга, когда он лишен супраспинальных влияний со стороны среднего и продолговатого мозга.

Период угнетения альфа-мотонейронной возбудимости может длиться месяцами.

Клинически проявляется картиной полного поперечного поражения спинного мозга.

Обычно в ближайшие сутки или недели функция спинного мозга постепенно восстанавливается.

Перерыв спинного мозга встречается в 2 видах:

1. Анатомический перерыв — макроскопически видимое расхождение концов спинного мозга с образованием диастаза.

2. Аксональный перерыв — нарушение анатомической целости и распад аксонов при сохранении внешней целости мозга.

Сдавление спинного мозга, особенно длительное, сопровождается ишемией, а затем гибелью нервных проводников.

Клинические признаки могут возникать в момент травмы (острое сдавление), спустя несколько часов после нее (ранее сдавление) или через несколько месяцев и даже лет (позднее сдавление).

Острое сдавление вызывается костными краями позвонков или их отломками, выпавшим диском.

Ранее сдавление спинного мозга происходит вследствие образования оболочечной или внутримозговой гематомы (развивается постепенно) либо вторичного смещения костных отломков (развивается быстро).

Позднее сдавление спинного мозга — результат рубцово-спаечного процесса и вторичного нарушения спинального кровообращения.

Спинной мозг сдавливается в направлении:

1. Сзади наперед (отломками дуги позвонка, разорванной желтой связкой, оболочечной гематомой).

2. Спереди назад (костными отломками тела позвонка, межпозвонковым диском).

3. Изнутри (внутримозговой гематомой, отеком, развившимся в связи с кровоизлиянием или размягчением мозгового вещества).

По степени развития сдавление спинного мозга может быть полным или частичным.

Синдром частичного нарушения проводимости свидетельствует о частичном повреждении спинного мозга, тогда как при наличии синдрома полного нарушения проводимости возможен как частичный, так и полный перерыв его.

Открытые повреждения позвоночника и спинного мозга различают по уровню травмы мозга, по виду ранящего оружия, по отношению к целости твердой мозговой оболочки.

При проникающих ранениях повреждается твердая мозговая оболочка, а при непроникающих целость твердой мозговой оболочки не нарушена.

Различают три основных механизма закрытых повреждений позвоночника и спинного мозга:

— гиперфлексия;

— гиперэкстензия;

— чрезмерная осевая нагрузка с раздроблением тела и дуги позвонка.

Флексионный механизм наблюдается главным образом в нижнешейном и реже в пояснично-грудном отделах.

Сила сгибания концентрируется на С5-С6, вызывая компрессию их тел или смещение.

Повреждения спинного мозга могут быть прямыми, при которых возникают сотрясение, разрыв или интрамедуллярное кровоизлияние, и непрямыми, обусловленными сдавлениями извне или нарушением кровоснабжения вплоть до развития инфаркта.

Спинальные травмы могут осложняться внутренней и наружной ликвореей.

Внутренняя ликворея развивается при отрыве корешков и нарушении целостности твердой оболочки спинного мозга.

Наружная ликворея обычно наблюдается при проникающих ранениях спинного мозга и опасна развитием инфекции.

1. Эпидуральная — возникает кровотечение вследствие разрыва эпидуральных вен, обычно сочетается с повреждением позвоночника.

2. Субдуральная — встречается реже.

Интрамедуллярные повреждения могут быть результатом:

— непосредственного давления на спинной мозг;

— прохождения ударной волны;

— сдавление спинного мозга отломками костей;

— ножевых и огнестрельных ранений;

— разрыва сосудов в момент прохождения ударной волны и кровоизлияния в ткань мозга.

Наиболее частыми причинами спинальных травм являются:

— дорожные аварии;

— падения с высоты;

— спортивные травмы;

— ножевые и огнестрельные ранения.

Отягощающие факторы спинальной травмы — шейный спондилез, разрыв и отек передней и задней продольных связок.

Определенное значение имеют остеохондроз позвоночника и конституция пострадавшего (масса тела, длина шеи).

Источник