Экстренная медицина

Содержание статьи

Экстренная медицина

Перелом головчатого возвышения плечевой кости у детей является внутрисуставным и наиболее часто встречается в возрасте от 4 до 10 лет. Перелом обычно связан с непрямым механизмом травмы, когда ребенок падает на кисть вытянутой руки и основная сила удара при этом передается на локтевой сустав по продольной оси лучевой кости. Головка этой кости упирается в головчатое возвышение, откалывает часть дистального метаэпифиза плечевой кости с наружной стороны и происходит смещение костного фрагмента. Если плоскость перелома проходит через ростковую зону, то речь идет об эпифизеолизе головчатого возвышения плечевой кости, однако «чистые» эпифизеолизы встречаются редко, а чаще происходит отрыв эпифиза с частью метафиза, при этом плоскость перелома идет в косом направлении через дистальный метаэпифиз плечевой кости. Перелом головчатого возвышения плечевой кости всегда является внутрисуставным и сопровождается надрывом или разрывом суставной капсулы и кровоизлиянием в сустав. Смещение костного отломка зависит от силы удара и происходит, как правило, кнаружи и книзу (реже — кверху), а также нередко наблюдается ротация головчатого возвышения от 60 до 180°. В последнем случае костный отломок обращен своей хрящевой поверхностью к плоскости излома плечевой кости. Столь выраженное вращение костного фрагмента зависит как от силы удара, так и от тяги прикрепляющейся к наружному надмыщелку плечевой кости большой группы мышц-разгибателей. Клиническая картина перелома головчатого возвышения плечевой кости При небольшом смещении костного отломка определяются травматическая припухлость по латеральной стороне области локтевого сустава, кровоподтек, значительная боль при пальпации. Поврежденная рука свисает вдоль туловища, и ребенок обычно поддерживает ее здоровой рукой. При переломах со значительным смещением все указанные симптомы более ярко выражены, и, кроме того, может отмечаться увеличение отклонения оси предплечья кнаружи. Движения в пальцах кисти возможны, но болезненны. Иннервация и периферическое кровообращение страдают редко, однако контроль пульса, чувствительности и двигательной функции пальцев обязателен. При переломах со смещением костных отломков можно определить крепитацию, однако этой манипуляции следует избегать, так как она может причинить страдания больному. Рентгенологическое исследование костей, образующих локтевой сустав, выполненное в двух проекциях, помогает не только уточнить степень и вид смещения отломков, но и решить вопрос о тактике лечения. Лечение при переломе головчатого возвышения плечевой кости При переломах головчатого возвышения плечевой кости без смещения в амбулаторных условиях накладывают гипсовую лонгету от головок пястных костей до верхней трети плеча в среднефизиологическом положении на срок от 10 до 14 дней (в зависимости от возраста). После прекращения иммобилизации приступают к лечебной физкультуре и физиотерапевтическим процедурам до восстановления функции сустава. При переломах головчатого возвышения плечевой кости (эпифизеолизах и остеоэпифизеолизах) с небольшим смещением и незначительной ротацией костного фрагмента в амбулаторных условиях под местным обезболиванием может быть произведена попытка консервативного вправления. Во время репозиции (с целью раскрытия суставной щели) локтевому суставу придают варусное положение, после чего давлением на костный отломок снизу вверх и снаружи кнутри производят вправление. В случае хорошей адаптации руку фиксируют гипсовой лонгетой сроком на 14 — 21 день. При лечении переломов головчатого возвышения плечевой кости у детей во всех случаях следует добиваться хорошего сопоставления костных фрагментов; в противном случае в отдаленные сроки наблюдаются отклонение оси предплечья кнаружи в связи с отставанием роста наружной части мыщелка плечевой кости, несросшиеся переломы (псевдоартрозы) головчатого возвышения, контрактуры локтевого сустава, которые требуют длительной реабилитации, а в ряде случаев и оперативного вмешательства. На основании вышеизложенного, если репозиция не удается, а оставшееся смещение грозит стойкой деформацией и контрактурой, возникает необходимость оперативного вмешательства. Открытая репозиция также показана при смещении и ротации костного отломка более чем на 60°, так как попытка вправления в подобных случаях почти всегда безуспешна; кроме того, во время ненужных манипуляций усугубляются уже имеющиеся повреждения связочно-капсульного аппарата и прилежащих мышц, излишне травмируются эпифиз и суставные поверхности костей, образующих локтевой сустав. Поэтому детей с переломами головчатого возвышения плечевой кости с любым смещением костных отломков целесообразно лечить в условиях стационара, поскольку часто приходится прибегать к оперативному вмешательству для фиксации костных отломков. После окончания лечения дети с указанной патологией должны находиться на диспансерном наблюдении в течение 11/2- 2 лет. Руководство по детской поликлинической хирургии.-Л.:Медицина. -1986г. Еще статьи на эту тему: — Над- и чрезмыщелковые переломы плечевой кости у детей — Перелом дистального отдела плечевой кости у детей — Перелом диафиза плечевой кости — Перелом проксимального отдела плечевой кости у детей |

Источник

Переломы плечевой кости у детей относятся к категории достаточно распространенных травм. Повреждение чаще возникает вследствие падения или удара. Иногда причиной становится резкое выкручивание руки (во время драки, игры или борьбы), дорожно-транспортное происшествие либо падение с высоты. Симптомы могут существенно различаться в зависимости от уровня перелома. Типичными проявлениями являются резкие боли, припухлость и ограничение движений. Нередко наблюдается патологическая подвижность, синюшность кожи или гематомы в области повреждения. При смещении может быть заметна деформация конечности. Диагностика проводится на основании осмотра и изучения рентгеновских снимков. Иногда требуются дополнительные исследования (КТ, МРТ) и консультации других специалистов. Лечение обычно консервативное, при тяжелых переломах проводится в стационаре, при повреждениях без смещения — амбулаторно.

Общие сведения

Переломы плечевой кости у детей преимущественно возникают в быту, во время игр или занятий спортом, вследствие падения либо прямого удара. Гораздо реже причиной травмы становятся масштабные происшествия: падения с высоты, автомобильные аварии, сдавления при обвалах (во время землетрясений или игр в опасных местах, например, на стройках). При бытовых травмах повреждения обычно изолированные, при масштабных происшествиях нередко наблюдается сочетание с другими травмами: переломами других костей, ЧМТ, повреждениями грудной клетки, мочеполовой системы и органов брюшной полости.

Переломы верхних и средних отделов плечевой кости наблюдаются относительно редко. Наибольшее количество случаев приходится на нижний отдел плеча — самый сложный в плане лечения и чреватый различными осложнениями из-за близости сустава и определенных анатомических особенностей (сложная конфигурация кости, близость сосудов и нервов, склонность к прогрессирующему отеку мягких тканей и т.д.).

В классификации переломов плечевой кости у детей выделяют три группы повреждений: повреждения верхнего метаэпифиза, повреждения диафиза и повреждения дистального отдела. Переломы дистального отдела, в свою очередь, подразделяются на внесуставные и внутрисуставные.

Переломы плечевой кости у детей

Переломы верхнего метаэпифиза плеча

В верхнем отделе возможно возникновение переломов хирургической шейки и чрезбугорковых переломов (остеоэпифизеолизов головки). Ребенок жалуется на резкую боль, которая усиливается при попытке движений. При обычных повреждениях (как со смещением, так и без) движения ограничены, при вколоченных переломах больной может двигать рукой в значительных пределах. В месте повреждения возникает припухлость, при смещении может быть видна деформация. Пальпация болезненна. Диагноз уточняют, направляя ребенка на рентгенографию плечевого сустава. Снимки выполняются в специальных проекциях, в сомнительных случаях дополнительно проводится КТ или МРТ плечевого сустава.

Тактика лечения определяется видом травмы. При вколоченных переломах пациенту накладывают облегченную марлево-гипсовую повязку, лечение проводят амбулаторно, в травмпункте. Срок иммобилизации 10-16 дней. При обычных переломах без смещения тактика лечения та же, но пациента направляют в травматологическое отделение, а срок иммобилизации увеличивается на 5-10 дней.

При наличии смещения выполняется репозиция, накладывается марлево-гипсовая повязка или тыльный лонгет от здоровой лопатки до кисти больной руки. При угрозе повторного смещения используется торакобрахиальная повязка. Лечение стационарное, иммобилизация продолжается от 20-28 дней. Если отломки не удается сопоставить консервативно, выполняется операция — открытая фиксация спицами Киршнера. Спицы удаляют на 10-12 день, гипс снимают через 4 недели.

Переломы диафиза плеча

Диафизарные переломы плечевой кости у детей возникают редко редко и могут быть спиральными, косыми или поперечными. Клиника во всех случаях одинакова: резкая боль, деформация, припухлость и ограничение движений. При пальпации часто выявляется патологическая подвижность. Для подтверждения диагноза обычно достаточно рентгенографии плечевой кости, МРТ или КТ плечевой кости, как правило, не требуются. В процессе обследования назначают консультацию детского невролога, чтобы исключить повреждение (сдавление или разрыв) лучевого нерва. Ребенка госпитализируют в травматологическое отделение. Выполняют репозицию под наркозом, накладывают гипс на 21-30 дней.

Внесуставные (околосуставные) переломы дистального отдела плеча

Надмыщелковые переломы сопровождаются ограничением движений, болью и отеком в нижней трети плеча. При смещении выявляется деформация. Дифференциальный диагноз с другими переломами проводится путем изучения рентгенограмм. В сложных случаях назначают МРТ либо КТ локтевого сустава. Повреждения без смещения подлежат лечению в травмпункте, гипс накладывают на 21 день. При наличии смещения ребенка направляют в стационар, осуществляют репозицию и накладывают гипс на 21-28 дней.

Переломы внутреннего надмыщелка без смещения сопровождаются стертой симптоматикой. Боли нерезкие, движения почти в полном объеме. Наблюдается некоторая сглаженность контуров сустава. При повреждениях со смещением боли резкие, возникает выраженный отек и кровоизлияния. Движения ограничены, ощупывание резко болезненно. Рентгеновские снимки позволяют подтвердить диагноз. У больных младше 6 лет распознавание перелома иногда затруднено, в подобных случаях показаны КТ, МРТ или сравнительная рентгенография обоих суставов. При таких повреждениях возможно сдавление или разрыв локтевого нерва, потому обследование включает в себя консультацию детского нейрохирурга или невропатолога. Лечение консервативное: при отсутствии смещения накладывается гипс, при наличии смещения предварительно осуществляется репозиция. Срок иммобилизации зависит от особенностей перелома и колеблется от 7 до 14 дней.

Переломы наружного надмыщелка наблюдаются редко, обычно — у детей старше 10 лет. Сопровождаются болью, ограниченной припухлостью, ограничением движений. Пальпация болезненна. Рентгенография позволяет подтвердить диагноз. Смещение при таких переломах обычно отсутствует, поэтому большинство детей после наложения гипса наблюдается в травмпункте. Гипс накладывают на 10-12 дней.

Внутрисуставные переломы дистального отдела плеча

Чрезмыщелковые переломы сопровождаются вынужденным положением конечности. Отмечается выраженная деформация, обусловленная смещением, гемартрозом и отеком мягких тканей. Из-за быстро нарастающего отека прощупывание костных отломков может быть затруднено. Пальпацию осуществляют осторожно, стараясь не вызвать дополнительного смещения фрагментов. Активные движения отсутствуют, проверку пассивных движений также производят очень осторожно.

Наряду с рентгенографией локтевого сустава, обязательной частью обследования больных с такой травмой является консультация детского нейрохирурга или невропатолога, поскольку смещение отломков (особенно выраженное) может стать причиной сдавления локтевого, срединного или лучевого нерва. При подозрении на сдавление сосудов дополнительно назначается консультация сосудистого хирурга. Разрывы сосудов и нервов при таких переломах наблюдаются редко, поэтому оперативное вмешательство обычно не требуется, достаточно устранить смещение и назначить специальную терапию для восстановления функции нервных стволов.

Лечение включает в себя репозицию и наложение гипсового лонгета. Ребенка обязательно госпитализируют. Через сутки проводят осмотр и повторную рентгенографию, при увеличении отека, синюшности и онемении кисти повязку аккуратно ослабляют. ЛФК и УВЧ назначают со второго дня, гипс снимают на 8-16 день в зависимости от возраста ребенка. В последующем продолжают занятия лечебной гимнастикой. Массаж не назначают, поскольку он может спровоцировать усиленное образование костной мозоли и оссификацию сустава.

Остеосинтез мыщелков требуется, если после повторной репозиции сохраняется выраженное смещение, которое в последующем может повлечь за собой нарушение функции и формы конечности. Для фиксации фрагментов используют спицы Киршнера или длинные инъекционные иглы. На руку накладывают гипс. В послеоперационном периоде состояние конечности тщательно контролируют, при увеличении отека гипс ослабляют. ЛФК назначают со 2 дня, спицы удаляют через 7-10 дней, после этого проводят курс УВЧ.

Эпифизарные переломы сопровождаются выраженной симптоматикой. Рука полусогнута и развернута ладонью книзу. Сустав отечен, его контуры сглажены, отек больше выражен по наружной поверхности. Разница в диаметре суставов с больной и здоровой стороны может достигать 3-5 см. При разгибании выявляется отклонение предплечья в сторону. Пальпация и движения болезненны. Диагноз выставляется после рентгенографии локтевого сустава. При повреждениях без смещения для уточнения может потребоваться КТ или МРТ локтевого сустава.

При эпифизеолизе головчатого возвышения симптомы обычно выражены не так ярко. Деформации нет, выявляется незначительная или умеренная локальная припухлость в области локтя, контуры сустава сглажены, движения ограничены, особенно затруднено вращение. При полном смещении и сопутствующем вывихе предплечья симптоматика становится более выраженной. Выявляется резкая деформация, движения отсутствуют, при попытке пассивных движений отмечается пружинящее сопротивление. Диагноз выставляется после изучения рентгеновских снимков.

Перелом блока плечевой кости сопровождается болью, гемартрозом, умеренным отеком (преимущественно по внутренней поверхности сустава) и ограничением движений. Рука полусогнута. При смещении может выявляться деформация. Диагноз выставляется после рентгенографии, в сомнительных случаях выполняют сравнительные снимки обоих суставов, МРТ или КТ. Переломы без смещения не требуют госпитализации. Срок иммобилизации зависит от вида повреждения и составляет от 7-8 до 20-21 дня. При наличии смещения детей госпитализируют и выполняют репозицию. Гипс снимают через 14-21 день. Операция показана при «неудержимых» переломах, когда фрагмент после репозиции не удерживается и соскакивает. Отломок фиксируют спицей Киршнера, накладывают гипс, назначают ЛФК. Спицу удаляют на 10-12 день, гипс снимают на 14-16 день.

Источник

ерелом головки мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

Перелом головки мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

Переломы суставной поверхности плечевой кости ограничиваются головкой мыщелка и блоком плечевой кости и как изолированные повреждения встречаются редко. Часто они сочетаются с задним вывихом локтя. Переломы головки мыщелка могут быть как типа А, так и типа Б. Переломы типа А приводят к отрыву незначительного дистального костного фрагмента, в то время как переломы типа Б связаны с отделением большего дистального фрагмента головки мыщелка.

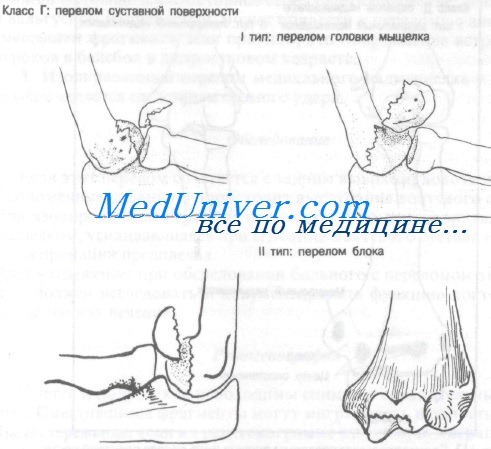

Класс Г: I тип — переломы головки мыщелка плечевой кости

Как правило, механизм перелома — это результат удара, нанесенного по вытянутой руке. Сила передается через лучевую кость к головчатому возвышению. На головке мыщелка нет места прикрепления мышц и поэтому фрагмент может остаться несмещенным. В некоторых случаях смещение отломка наступает при движениях в локтевом суставе.

В самом начале может наблюдаться скрытый период, когда нет никаких признаков перелома. Позже по мере растяжения капсулы сустава кровью могут возникнуть весьма сильная боль и припухлость. Смещение сломанного фрагмента кпереди в лучевую ямку может привести к неполному болезненному сгибанию. При смещении отломка кзади объем движений остается полным; однако сгибание усиливает болезненность.

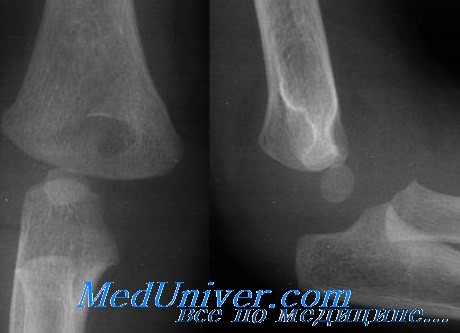

На боковой рентгенограмме обычно выявляется фрагмент, располагающийся спереди и проксимальнее основной части головки мыщелка.

При переломах класса Г часто наблюдаются переломы головки лучевой кости.

Лечение перелома головки мыщелка плечевой кости

Класс Г: тип IA. Методом выбора является хирургическое удаление фрагмента. Неотложная помощь состоит в иммобилизации задней лонгетой, прикладывании пузыря со льдом, придании конечности приподнятого положения и назначении анальгетиков.

Класс Г: тип IБ. Показана неотложная консультация ортопеда для репозиции. Для восстановления нормальных движений в плечелучевом суставе важна точная репозиция.

Осложнения перелома головки мыщелка плечевой кости

Переломы класса Г могут иметь следующие осложнения:

1) посттравматический артрит;

2) ишемический некроз костного фрагмента;

3) ограничение движений в локтевом суставе.

Переломы блока головки плечевой кости встречаются крайне редко и требуют неотложной консультации и ортопедического лечения.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Также рекомендуем «Перелом медиального надмыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение»

Оглавление темы «Переломы плечевой кости»:

- Чрезмыщелковый перелом плечевой кости Посадаса. Диагностика и лечение

- Межмыщелковые переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом латерального мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом медиального мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом головки мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом медиального надмыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом диафиза плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы проксимального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы хирургической шейки плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом анатомической шейки плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник