Электронный научный журнал Современные проблемы науки и образования ISSN 2070-7428 «Перечень» ВАК ИФ РИНЦ = 0,931

Содержание статьи

Электронный научный журнал

Современные проблемы науки и образования

ISSN 2070-7428

«Перечень» ВАК

ИФ РИНЦ = 0,931

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Панков И.О. 1 Салихов Р.З. 1 Нагматуллин В.Р. 1 Емелин А.Л. 1 Валитов И.А. 1

1 Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики Татарстан

Пронационно-эверсионные переломы дистального суставного отдела костей голени относятся к одним из наиболее часто встречающихся видов повреждений. При таком механизме травмы, как правило, имеет место чрес- или надсиндесмозный перелом малоберцовой кости, перелом внутренней лодыжки или разрыв дельтовидной связки, частичное или полное повреждение дистального межберцового синдесмоза. Осложнения, как правило, связаны с ошибками в диагностике и лечении переломов. При этом часто не выявляются повреждения дистального межберцового синдесмоза, а также не уделяется должного внимания особенностям переломов малоберцовой кости (наружной лодыжки). В статье представлена и аргументированно обоснована проблема лечения неправильно сросшихся пронационно-эверсионных переломов дистального суставного отдела костей голени. Показаны особенности чрескостного остеосинтеза спице-стержневыми аппаратами внешней фиксации при лечении пациентов. Проведен анализ исходов лечения 38 пациентов с указанным видом повреждений.

аппарат внешней фиксации

чрескостный остеосинтез

неправильно сросшиеся переломы дистального отдела костей голени

голеностопный сустав

1. Антониади Ю.В. Современные технологии в переломе лодыжки / Ю.В. Антониади, К.А. Бердюгин, А.Ф. Галяутдинов // Травматология и ортопедия России. — 2006. — № 2. — С. 22.

2. Бейдик О.В. Наружный чрескостный остеосинтез при повреждениях дистальных эпиметафизов костей голени / О.В. Бейдик, А.И. Горбаткин, В.В. Стадинов // Материалы VII съезда травматологов-ортопедов России. — Новосибирск, 2002. — Т. 1. — С. 391-392.

3. Доценко П.В. Лечение переломов лодыжек / П.В. Доценко, Р.А. Демокидов, С.В. Бровкин // Травматология и ортопедия XXI века : материалы VIII Съезда травматологов-ортопедов России. — Самара, 2006. — С. 173-174.

4. Каллаев Н.О. Сравнительный анализ оперативных методов лечения около- и внутрисуставных переломов и переломо-вывихов голеностопного сустава / Н.О. Каллаев, Е.Л. Лыжина, Т.Н. Каллаев // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. — 2004. — № 1. — С. 32-35.

5. Клюквин И.Ю. Анализ результатов лечения больных с открытыми переломами дистальных метаэпифизов костей голени / И.Ю. Клюквин, И.Ф. Бялик, О.П. Филиппов, Р.С. Титов // Травматология и ортопедия XXI века : материалы VIII Съезда травматологов-ортопедов России. — Самара, 2006. — С. 210.

6. Ковалев П.В. Напряженный спице-винтовой остеосинтез переломов лодыжек / П.В. Ковалев, Г.Ш. Дубровин, М.Е. Дорошев, С.А. Меченков // Травматология и ортопедия XXI века : материалы VIII Съезда травматологов-ортопедов России. — Самара, 2006. — С. 211-212.

7. Крупко И.Л. Переломы области голеностопного сустава и их лечение / И.Л. Крупко, Ю.И. Глебов. — Л. : Медицина, 1972. — 158 с.

8. Лоскутов А.Е. Хирургическое лечение застарелых повреждений голеностопного сустава : автореф. дис. … д-ра мед. наук. — Киев, 1990. — 37 с.

9. Оганесян О.В. Применение модифицированного шарнирно-дистракционного аппарата при застарелых повреждениях голеностопного сустава / О.В. Оганесян, А.В. Коршунов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. — 2002. — № 3. — С. 83-87.

10. Сергеев С.В. Пяточно-таранно-большеберцовый артродез интрамедуллярным блокируемым штифтом / С.В. Сергеев, В.С. Папоян, О.Б. Гришанин // Сборник тезисов IX съезда травматологов-ортопедов России. — Саратов, 2010. — С. 785-786.

11. Тинчурина С.Г. Прогнозирование исходов тяжелых переломов области голеностопного сустава / С.Г. Тинчурина, Л.Ф. Шайдуков // Ортопед., травматол. — 1976. — № 12. — С. 16-19.

12. Leardini A. Geometric Model of Human Ankle Joint / A. Leardini, J.J. O’Connor, F. Catani // J. Biomech. — 1999. — V. 32 (6). — P. 585-591.

13. Souza L.J. Results of Operative Treatment of Displaced External Rotation — Abduction Fractures of the Ankle / L.J. Souza, R.B. Gustilla, T.J. Meger // J. Bone Joint Surg. — 1985. — V. 67A (4). — P. 1066-1074.

14. Yablon J.G. The Key Role of the Lateral Malleolus in Displaced Fractures of the Ankle / J.G. Yablon, F.B. Helber // J. Bone Joint Surg. — 1977. — V. 59A (4). — P. 169-173.

Введение. Переломы дистального суставного отдела костей голени относятся к одним из наиболее часто встречающихся видов повреждений. Частота их достигает до 20-40% всех переломов костей нижних конечностей [1; 2; 6; 7; 11-14] и до 60% переломов костей голени [10]. Среди всех переломов данной локализации подавляющее большинство составляют пронационно-эверсионные переломы. При таком механизме травмы имеют место чрес- или надсиндесмозный перелом малоберцовой кости (наружной лодыжки), перелом внутренней лодыжки или разрыв дельтовидной связки, повреждение дистального межберцового синдесмоза.

Различного рода осложнения и неудовлетворительные исходы лечения достигают 20% и более [3-5; 7-10]. Наиболее тяжелыми являются развитие посттравматического деформирующего артроза голеностопного сустава, а также комбинированного плоскостопия, значительно нарушающие функцию нижней конечности. Осложнения, как правило, связаны с ошибками в диагностике и лечении переломов — неустраненными при первичной репозиции или вторичными смещениями отломков и, отсюда, неправильным срастанием переломов дистального эпиметафиза костей голени.

Лечение неправильно сросшихся переломов дистального суставного отдела костей голени является одной из актуальных проблем травматологии. Как правило, такие переломы сопровождаются неустраненными подвывихами стопы кнаружи, а также повреждениями дистального межберцового синдесмоза. При этом в значительной степени нарушается опорно-динамическая функция нижней конечности.

Материалы и методы исследования. В отделении травматологии ГУ «Научно-исследовательский центр Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия» — в настоящее время отделение травматологии ГАУЗ «РКБ» МЗ РТ в 1996-2012 гг. находились на лечении 42 пациента с неправильно сросшимися пронационно-эверсионными переломами дистального суставного отдела костей голени, которым были произведены реконструктивно-восстановительные оперативные вмешательства. Диагностика повреждений основывалась на данных анамнеза, а также клинико-рентгенологического (включая данные рентгено-компьютерной и магнитно-резонансной томографии) обследования пациентов.

Целью оперативного лечения является достижение точной репозиции с устранением всех видов смещений и восстановлением анатомии поврежденного голеностопного сустава. При этом чрескостный остеосинтез по Г.А. Илизарову является методом выбора при неправильно сросшихся переломах костей конечностей. Методики чрескостного остеосинтеза обеспечивают восстановление конгруэнтности суставных поверхностей костей, коррекцию положения фрагментов в процессе лечения, стабильную фиксацию на период консолидации фрагментов костей и срастания мягких тканей сустава.

В клинике травматологии Центра разработаны и успешно применяются оригинальные компоновки аппаратов внешней фиксации на основе метода Г.А. Илизарова при различных неправильно сросшихся переломах дистального суставного отдела костей голени, а также методики оперативных вмешательств, обеспечивающие достижение точной репозиции с устранением всех видов смещений и восстановлением голеностопного сустава. При этом оперативная репозиция неправильно сросшегося перелома малоберцовой кости является ключевым моментом, обеспечивающим устранение всех видов смещений и восстановление анатомии сегмента конечности.

Чрескостный остеосинтез при неправильно сросшихся переломах малоберцовой кости (наружной лодыжки), повреждениях дистального межберцового синдесмоза, подвывихах стопы кнаружи.

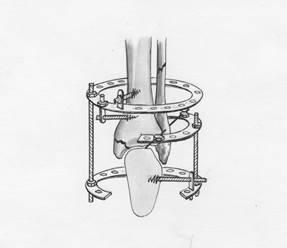

Компоновка аппарата внешней фиксации состоит из кольцевой и полукольцевой опор комплекта Илизарова, соединенных между собой посредством резьбовых стержней, а также опоры подвижного репозиционного узла, который устанавливается со стороны малоберцовой кости на кольцевой опоре аппарата посредством резьбовых стержней с кронштейнами с возможностью перемещений в трех плоскостях (рис. 1).

Рис. 1. Схема компоновки аппарата внешней фиксации при неправильно сросшихся пронационно-эверсионных переломах дистального суставного отдела костей голени.

При неправильно сросшихся переломах наружной лодыжки или малоберцовой кости производится корригирующая остеотомия по плоскости перелома, репозиция с восстановлением малоберцовой кости, а также анатомии поврежденного сегмента конечности.

В большеберцовую кость с медиальной стороны во фронтальной и кососагиттальной плоскостях на 6-8 см выше уровня голеностопного сустава вводятся два винта-стержня Шанца, в пяточную кость с наружной стороны вводится аналогичный винт-стержень Шанца, которые закрепляются в кольцевой и полукольцевой опорах аппарата внешней фиксации. Перемещениями по винтам-стержням достигается устранение смещения стопы в надтаранном суставе и создаются условия для репозиции малоберцовой кости, а также устранения избыточного диастаза в области межберцового синдесмоза. С целью репозиции наружной лодыжки (малоберцовой кости) и устранения разрыва дистального межберцового синдесмоза через ее дистальный отломок проводится спица с упором сзади наперед или вводится винт Шанца, которые закрепляются в опоре подвижного репозиционного узла. Перемещениями опоры по стержням в дистальном направлении достигается точная репозиция малоберцовой кости, при этом малоберцовая кость устанавливается соосно с большеберцовой, и таким образом создаются условия для устранения разрыва дистального межберцового синдесмоза. Перемещениями по спице или винту Шанца в опоре репозиционного узла устраняется избыточный диастаз в межберцовом сочленении. Остеосинтез внутренней лодыжки при ее переломе осуществляется спицей с упором, свободный конец которой выводится на боковую поверхность голени и закрепляется на кронштейне кольцевой опоры аппарата. Операция завершается контрольной рентгенограммой голеностопного сустава в прямой и боковой проекциях. Общий срок лечения в аппарате составляет 8 недель. При этом с учетом достигнутой репозиции и стабильной фиксации перелома через 4-5 недель после операции возможно удаление спицы или винта-стержня, проведенных через пяточную кость с частичным демонтажем аппарата с целью начала ранних активных движений в голеностопном суставе, что является профилактикой развития тугоподвижности и возможного деформирующего артроза сустава.

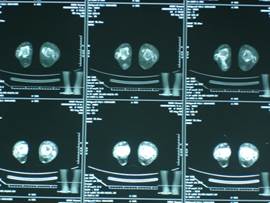

Клинический пример. Пациентка С., 1959 г.р., и/б № 3964, находилась на лечении в отделении травматологии НИЦТ «ВТО» с 13.10. по 30.10 2000 г. с диагнозом: неправильно сросшийся перелом н/3 малоберцовой кости, неустраненное повреждение межберцового синдесмоза левой голени, подвывих стопы кнаружи.

В анамнезе — травма левого голеностопного сустава 29.11 2000 г., упала, подвернув левую стопу. Лечилась в одной из больниц города. Диагноз: закрытый перелом н/3 малоберцовой кости, внутренней лодыжки, повреждение межберцового синдесмоза левой голени, подвывих стопы кнаружи. Операция: чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова 10.12.1999 г., аппарат снят 10.02.2000 г. В течение всего времени предъявляла жалобы на боли в области голеностопного сустава, значительные ограничения функции конечности. В клинику НИЦТ «ВТО» обратилась 13.10.2000 г. Клинически определялись отек, деформация дистальных отделов голени, ограничение активных и пассивных движений в суставе. На рентгенограмме левого голеностопного сустава выявлены неправильно сросшийся перелом н/3 малоберцовой кости, избыточный диастаз в межберцовом сочленении. 24.10.2000 г. произведена операция: корригирующая остеотомия н/3 малоберцовой кости, устранение разрыва межберцового синдесмоза левой голени, чрескостный остеосинтез аппаратом внешней фиксации. Аппарат демонтирован, снят 21.12.2000 г.; курсы восстановительного лечения. Наблюдение в динамике в течение 5 лет после операции показало полное восстановление функции нижней конечности. Исход лечения оценен как хороший (рис. 2 а, б, в, г).

а)  б)

б)

в)  г)

г)

Рис. 2. Рентгенограммы пациентки С., 1959 г.р., с неправильно сросшимся переломом н/3 малоберцовой кости, повреждением межберцового синдесмоза левой голени (а — до операции, б — в процессе лечения аппаратом внешней фиксации, в и г — исход лечения).

Результаты лечения и их обсуждение

Изучены результаты лечения 38 пациентов с неправильно сросшимися пронационно-эверсионными переломами дистального отдела костей голени, находившихся на лечении в клинике центра травматологии в 1996-2012 гг.; сроки наблюдений составили от 1 года до 10 лет. Результаты оценивались на основании данных клинико-рентгенологического обследования пациентов, а также оценки качества жизни, обусловленного здоровьем.

Применяемая нами комплексная система оценки исходов лечения включала следующие параметры: боль (отсутствие, наличие, степень интенсивности), возможность ходьбы, нагрузки конечности, активность пациента с восстановлением обычного ритма жизни, восстановление трудоспособности, отношение к спорту (что выявлялось на основании данных анамнеза); болезненность при пальпации и выполнении активных и пассивных движений в голеностопном суставе, деформацию, состояние мышц бедра и голени (наличие или отсутствие атрофии), восстановление оси конечности, местные сосудистые расстройства (отсутствие или наличие отеков), результаты измерения движений в голеностопном суставе в градусах, восстановление сводов стопы. При рентгенологическом исследовании оценивались качество репозиции неправильно сросшихся переломов дистального эпиметафиза костей голени после корригирующей остеотомии, сращение отломков, состояние рентгеновской суставной щели голеностопного сустава, отсутствие или наличие остеопороза. Результаты лечения приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты реконструктивно-восстановительных операций неправильно сросшихся пронационно-эверсионных переломов дистального суставного отдела костей голени.

№ | Вид повреждения | Оценка исходов лечения | Всего | |||

отл. | хор. | удовл. | неудов. | |||

1 | Неправильно сросшиеся переломы дистального отдела костей голени | 4 | 22 | 12 | — | 38 |

Как следует из данных таблицы, при неправильно сросшихся переломах дистального суставного отдела костей голени после проведения реконструктивно-восстановительных операций, из 38 случаев повреждений результаты оценены как отличные в 4 (10,5%), хорошие в 22 (57,9%), удовлетворительные в 12 (31,6%) случаях; неудовлетворительные исходы не отмечены. Полученные в 12 случаях удовлетворительные результаты лечения были связаны с развитием ограничения движений и деформирующего артроза голеностопного сустава, приведших к нарушениям функции нижней конечности, снижению активности и привычного ритма жизни пострадавших. Во всех случаях стойкая утрата трудоспособности не отмечалась.

Анализ результатов лечения пациентов с неправильно сросшимися переломами дистального суставного отдела костей голени после проведенных реконструктивно-восстановительных операций показал, что исходы зависят от вида и тяжести повреждения, качества и точности репозиции с восстановлением анатомии голеностопного сустава.

Таким образом, анализ результатов лечения 38 пациентов с неправильно сросшимися пронационно-эверсионными переломами дистального суставного отдела костей голени показал хорошие репозиционные возможности чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации. Отличные и хорошие исходы отмечены в 26 (68,4%) из 38 случаев повреждений. Полученные в большинстве случаев положительные результаты позволяют считать данный метод лечения методом выбора при неправильно сросшихся переломах дистального отдела костей голени.

Рецензенты:

Ибрагимов Якуб Хамзинович, д.м.н., профессор кафедры травматологии и ортопедии ГБОУ ДПО «КГМА» Минздрава России, г. Казань.

Микусев Иван Егорович, д.м.н., профессор, профессор кафедры травматологии и ортопедии ГБОУ ДПО «КГМА» Минздрава России, г. Казань.

Библиографическая ссылка

Панков И.О., Салихов Р.З., Нагматуллин В.Р., Емелин А.Л., Валитов И.А. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНО СРОСШИХСЯ ПРОНАЦИОННО-ЭВЕРСИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 2.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8785 (дата обращения: 07.06.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

Никто не застрахован от перелома большеберцовой кости. Эта кость вместе с малоберцовой костью является частью большеберцовой кости, которая простирается от колена до голеностопного сустава. В структуре всех переломов перелом большеберцовой кости занимает 3 место. Своевременная медицинская помощь необходима для выздоровления и полноценной жизни.

Особенности анатомии

Большеберцовая кость называется меньшей, потому что она более массивная и крупная. Находится между костными образованиями стопы и бедра, представляет собой треугольную кость, пальпируемую под эпителием. Вверху находятся мыщелки, суставные поверхности которых входят в состав коленного сустава. В передней части имеется бугристость большеберцовой кости, к которой крепится сухожилие четырехглавой мышцы.

Под наружным мыщелком находится суставная подушка малоберцовой кости. Ниже большая кость расширяется, образуя подушечку голеностопного сустава. Он ограничен кромкой сзади и щиколоткой изнутри. Именно эти образования наиболее уязвимы для травм.

Кость имеет 3 края:

- Передняя часть заостренной формы, которая является боковой поверхностью;

- Периферический (медиальный), латеральный и легко прощупывается через кожу благодаря выраженной выпуклости

- interosseus, обращенный к малоберцовой кости.

Большеберцовая кость состоит из 3 отделов:

- Дистальный и проксимальный эпифизы;

- тела, которые их соединяют.

Проксимальное прикрепление охватывает медиальный и латеральный мыщелки, которые соединяют эту кость с бедренной костью. Здесь есть утолщенный край, окружающий суставные поверхности, который называется метафизом.

В дистальном корне, расположенном вверху, находятся межмыщелковые клубни. Его суставная поверхность пересекается с поясничной костью.

Перелом большой берцовой кости: причины

Возникновение переломов вызвано превышением нагрузки на костную ткань, которую выдерживает большеберцовая кость.

Наиболее частые причины следующие:

- Экстримальные виды спорта;

- ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ;

- падает с высоты;

- воздействие на кости;

- прыжки были плохими;

- детская гиперактивность;

- пожилой возраст (из-за более пористой и хрупкой костной ткани).

Одна из самых частых причин переломов большеберцовой кости — автомобильные аварии.

Основная причина перелома — резкое изменение направления движения ноги при приземлении с почти выпрямленным коленом с большой высоты. Получение травм характерно для лыжников, баскетболистов, футболистов, волейболистов.

Перелом большой берцовой кости: классификация

В зависимости от механизма травмы переломы делятся на:

- Ямочные трещины с образованием трещин вдавливания;

- Компрессия — возникает при длительном сдавливании костного стержня;

- Инерционный — разрушение возникает из-за инерции, вызванной ударом.

По виду выделяют следующие типы переломов:

- сломанные — переломы с множеством осколков;

- Стабильный — переломы без смещения или с незначительным смещением отломков друг относительно друга;

- Перелом большеберцовой кости со смещением — переломы большеберцовой кости смещены друг относительно друга;

- поперечный — с линией перелома перпендикулярно оси кости;

- по спирали — линия перелома расположена по спирали вдоль кости;

- косой — с косой линией ушиба.

Косой перелом большеберцовой кости нестабилен и имеет тенденцию к большему вывиху.

Также бывают закрытые и открытые переломы. В первом случае не повреждается эпителий, во втором нарушается целостность кожи и мышц.

По месту перелома они подразделяются на:

- Внутрисуставной;

- переломысжатие;

- медиальный.

По расположению перелома в верхней части голени выделяют:

- Повреждение мыщелка. Появляются болезненные ощущения и припухлость. Движение в области колен ограничено. Кровотечение в коленном суставе, которое приводит к его увеличению. В зависимости от того, поврежден внешний или внутренний мыщелок, большеберцовая кость отклоняется соответственно наружу или внутрь.

- Перелом клубня, соединенного с коленной чашечкой сухожилиями двуглавой мышцы. В случае травмы происходит резкое сокращение мышцы, в результате чего клубень отрывается. боль в передней части голени, отечность и деформация. Чаще всего встречается у молодых людей, ведущих активный образ жизни.

По расположению перелома в средней и нижней части голени выделяют:

- Перелом основания (вала) голени в результате прямого воздействия на нижнюю конечность. Она деформируется, пострадавший не может опираться на травмированную ногу, ощущается боль с отеком мягких тканей. Происходит смещение обломков и треск (хруст костей).

- Дистальные переломы в области щиколотки.

Переломы верхнего и нижнего отделов делятся на околосуставные и внутрисуставные.

Характерные признаки

Пациент ощущает резкую боль, деформацию голени, которая может быть перекручена (при спиральном переломе), угловато согнута или укорочена. На месте ушиба можно услышать хруст и почувствовать движение осколка. Движение и опора на конечность невозможны. Отек развивается со временем, даже если изначально его не было. На коже появляются синяки.

Открытые переломы характеризуются раной, которая позволяет визуализировать костные фрагменты.

Перелом большой берцовой кости: первая помощь

Прежде чем передать пострадавшего в отделение неотложной помощи или в скорую помощь, выполните следующие действия:

- бороться с болью с помощью Нимесулида, Ибупрофена, Анальгина, Кеторола;

- иммобилизация травмированной ноги с помощью шины, которая может быть доской, одна из которых прикреплена к внешней стороне, а другая к внутренней стороне ноги и закреплена тканевой или марлевой повязкой;

- при открытом переломе удалить видимый мусор, обработав края раны антисептиком и накрыть стерильной повязкой;

- при сильном кровотечении на бедро накладывают жгут на срок не более 2 часов.

Ибупрофен является обезболивающим перед транспортировкой пациента в травматологическое отделение.

Перелом большой берцовой кости: диагностика

Врач осматривает пациента в следующей последовательности:

- визуальный осмотр на наличие признаков перелома: кровоизлияния, отек, кожные изменения;

- опросить пациента для выяснения обстоятельств происшествия;

- Инструментальное обследование, включая рентгенологическое исследование, а при подозрении на переломы окружающих суставов — компьютерную томографию.

Перелом большой берцовой кости: лечение

В зависимости от тяжести травмы и ее характера лечение перелома большеберцовой кости может быть консервативным, оперативным или фармакологическим.

Консервативные методы

Применяются в основном при стойких переломах путем наложения гипсовой повязки. Используются два метода консервативного лечения:

- Ручная репозиция перелома гипсовой повязкой от стопы до колена;

- скелетное вытяжение с лежанием в постели и размещением ноги на специальной стойке, к которой прикреплен груз.

Стабильные переломы без вывиха встречаются очень редко. При скелетном вытяжении спица проходит через пятку, а нога ставится на поручень. Стартовый вес для взрослых — 4-7 кг, в зависимости от массы тела, типа смещения, типа перелома и степени развития мышц. Возможны дальнейшие корректировки этого веса.

Правильное позиционирование отломков достигается скелетным вытяжением в течение 4 недель. После образования костных мозолей, которые видны на рентгеновском снимке, тракцию снимают и ногу фиксируют в гипсе на срок 2,5-3 месяца. На протяжении всего периода лечения рекомендуется физиотерапия и физиотерапия.

Медикаментозная терапия

Препараты используются как при консервативном, так и при оперативном лечении. Кальций используется для минерализации костей кальцием:

- Structum;

- Кальцемина;

- Остеогенон;

- Кальций D3 Никомед.

Против боли и воспалений используются различные НПВП и хондропротекторы. Этипоследние рекомендуются в случае соединения перелома с суставной поверхностью или его длительной иммобилизации. Назначаются следующие препараты этой группы:

- Хондроитиновый комплекс;

- Мукосат;

- Протекон и др.

Их принимают в течение 3 месяцев, затем делают перерыв на 1 месяц и снова пропивают курс. Они накапливаются, так что эффект сохраняется даже после того, как вы перестанете их принимать.

Хирургическое вмешательство

Он проводится в случае:

- Наличие сложного перелома со смещением из-за невозможности восстановить правильное положение отломков консервативными методами;

- риск травматических контрактур;

- Необходимость ранней активации пациента.

Хирургическая процедура обычно выполняется через неделю после поступления пациента в больницу. За это время уменьшается отек и проводится полноценная диагностика. Перед процедурой пациенту проводят скелетное вытяжение.

В лечении используются различные металлоконструкции: блокирующие стержни, пластины, интрамедуллярные штифты. В зависимости от степени подбирают метод остеосинтеза, наиболее распространенным является интрамедуллярный (внутрикостный) метод. Наиболее часто применяемый метод — внутрикостный.

Широко применяется аппарат Илизарова, позволяющий восстанавливать переломы как во время операции, так и в послеоперационном периоде. Он также используется для лечения сложных переломов, включая переломы с отсутствующей костью.

Реабилитация

Выздоровление после перелома большеберцовой кости проходит в несколько этапов. Интенсивность упражнений следует увеличивать постепенно. Например, при ходьбе вы сначала пользуетесь костылями, затем переключаетесь на ходунки, трость, а затем на полную нагрузку на ногу.

Массаж

Его задача — усилить кровоснабжение тканей и разогреть мышцы. Массаж после перелома большеберцовой кости состоит из начального поглаживания, затем разминания и растираний. Процедуру проводит массажист, так как неправильные движения могут больше навредить, чем помочь.

Реабилитационные процедуры после перелома большеберцовой кости включают массаж.

Гимнастика при ЛФК

Первоначально упражнения выполняются без особых усилий под наблюдением инструктора LFC. Первый — свесить с кровати ногу, которую следует согнуть в коленях. Тогда на него можно будет нагрузить здоровую конечность. Движение выполняется в голеностопном суставе 20 раз за один курс.

Затем лягте на спину и попробуйте сесть с помощью инструктора. Поддержите себя руками, обвив их вокруг кровати, поднимая одну прямую ногу, а затем вторую. Делаем это упражнение 6-8 раз. Упражнение прекращается, если чувствуется боль.

Физиотерапия

Электрофорез обеспечивает доставку лекарств к тканям. Магнитотерапия также может ускорить кровоток и улучшить обмен веществ. Мы используем ультразвук для лучшего проникновения обезболивающих мазей и гелей. Ускоренная регенерация достигается за счет использования переменных токов.

Если надеть металл, физиотерапия ограничена. После операции проводится УФ-облучение, чтобы способствовать образованию витамина D, который способствует лучшему усвоению кальция.

Источник