Компрессионный перелом позвоночника у детей

Содержание статьи

Компрессионный перелом позвоночника у детей — это нарушение целостности кости, сопровождающееся сдавлением костной ткани и уменьшением высоты позвонка. Проявляется резкой болью, кратковременной остановкой дыхания. В последующем болезненность уменьшается, отмечается скованность движений. Возможны нарушения походки, вялость, боли в груди либо животе. В тяжелых случаях наблюдается неврологическая симптоматика. Диагноз выставляется на основании жалоб, данных осмотра, результатов рентгенографии КТ, МРТ. Лечение — функциональное ведение, наложение гипсового корсета, ЛФК, физиотерапия.

Общие сведения

Компрессионный перелом позвоночника у детей, по различным данным, составляет 1-10% от общего числа переломов. За последние десятилетия показатели травматизма возросли практически втрое, но специалисты связывают это не с увеличением количества поражений, а с повышением уровня диагностики. Наиболее распространенными являются повреждения грудного отдела. Из-за сглаженной симптоматики в день травмы госпитализируется всего 35% детей. У 24% компрессионный перелом выявляется уже после сращения.

Компрессионный перелом позвоночника у детей

Причины

Причиной компрессионного перелома становится падение с высоты на голову, ноги либо ягодицы. У детей травма чаще развивается вследствие прыжков с лестниц, сооружений на игровых площадках, падений с деревьев и качелей. Значительную долю поражений составляют неудачные приземления, кувырки при занятиях некоторыми видами спорта. Тяжелые компрессионно-оскольчатые травмы шейного отдела с развитием неврологической симптоматики наблюдаются при нырянии в воду на мелком месте.

В отдельных случаях компрессионный перелом провоцируется автодорожными происшествиями, падением тяжелого груза на плечи либо голову. Важным предрасполагающим фактором является возраст. У детей до 8 лет травматические переломы позвоночника практически не встречаются, пик заболеваемости приходится на 10-15 лет, что объясняется быстрым ростом и неравномерным созреванием костно-мышечной системы.

При юношеском остеопорозе, остеомиелите, метастазах в позвоночник, некоторых наследственных болезнях, сопровождающихся нарушениями структуры кости, патологические компрессионные переломы вследствие незначительной травмы могут возникать в любом возрасте.

Патогенез

Компрессионный перелом образуется вследствие чрезмерного сгибания спины, защитного напряжения околопозвоночных мышц. Передние отделы позвоночного столба подвергаются давлению, превышающему предел прочности кости. В результате участки кости вдавливаются друг в друга, высота передней части позвонка уменьшается, он приобретает клиновидную форму. Локализация повреждения зависит от вектора приложения травмирующей силы. При падении на голову травмируются шейные и верхнегрудные позвонки, на ноги, спину и ягодичную область — поясничные, средне- и нижнегрудные позвонки.

Классификация

Переломы позвонков могут быть одиночными или множественными. Отличительной особенностью детских травм является множественность повреждений, у 75% больных выявляется поражение 3-5 позвонков. С учетом локализации и распространенности выделяют следующие компрессионные переломы:

- шейного отдела — 2%;

- верхнегрудного отдела — 10%;

- среднегрудного отдела — 62%;

- нижнегрудного отдела — 6%;

- поясничного отдела — 20%.

Существует несколько классификаций выраженности деформации в зависимости от уменьшения высоты позвонка по данным рентгенограмм. В соответствии с комбинированной систематизацией, предложенной В.И. Колдуном, различают следующие степени снижения:

- 1 — до 1/4;

- 2 — до 1/3;

- 3 — до 1/2;

- 4 — более 1/2 от нормы.

Большинство компрессионных переломов у детей неосложненные, то есть, не сопровождающиеся неврологическими расстройствами. Осложненные поражения выявляются при сочетании компрессии с образованием отломков либо взрывных переломах, при которых позвонок от интенсивного травматического воздействия одновременно сдавливается и раскалывается на части.

Симптомы

Общим симптомом перелома вне зависимости от его локализации является резкая боль в области повреждения в момент травмы. Болезненные ощущения могут быть настолько сильными, что пострадавший замирает, рефлекторно напрягает мышцы, какое-то время не может двигаться. В последующем болевой синдром быстро уменьшается, при соблюдении постельного режима полностью исчезает всего за несколько дней, поэтому родители расценивают повреждение, как ушиб.

У детей с переломами шейного отдела голова находится в вынужденном положении. Боль усиливается при любых движениях, поэтому ребенок избегает наклонов головы, поворачивается всем телом, продолжая держать голову по средней линии. Мышцы шеи напряжены.

При травме верхне- и среднегрудных позвонков возникает кратковременная задержка дыхания. Боль может иррадиировать в грудную клетку, поэтому ребенок дышит поверхностно. Голова наклонена вниз. Из-за неполноценного дыхания возможно посинение носогубного треугольника. Затем боль становится менее выраженной, дыхание восстанавливается. В последующем может сохраняться иррадиация болей в область груди, из-за чего родители предполагают ушиб или заболевания органов грудной клетки.

Повреждения нижнегрудных и поясничных позвонков нередко сопровождаются опоясывающими болями в животе, напряжением мышц живота, создающими картину «ложного перитонита». В число других возможных проявлений переломов позвонков входят слабость, вялость, разбитость, скованность движений, изменения походки.

При внешнем осмотре обнаруживается напряжение околопозвоночных мышц, локальная отечность зоны поражения. Иногда отек настолько незначительный, виден только в проекции травмированного позвонка, что родители не обращают на него внимания. Гематомы выявляются достаточно редко, что связано с непрямым механизмом травмы. Остистый отросток пораженного позвонка немного «выпячивается», выглядит выше других. Пальпация остистого отростка болезненна.

Неврологическая симптоматика при осложненных переломах выявляется сразу после травмы или спустя некоторый промежуток времени. Уровень нарушений определяется локализацией повреждения. При травмах поясничных и грудных позвонков возникает онемение ног, ощущение «ползания мурашек», холода, жжения. Обнаруживаются нарушения движений нижних конечностей разной степени выраженности — от легкой слабости до полного паралича.

Травмы шеи чреваты распространением нарушений движений, онемения, других симптомов на руки. При переломах любого уровня могут выявляться расстройства дефекации и мочеиспускания, функциональные нарушения со стороны внутренних органов. Иногда наблюдается развитие спинального шока.

Осложнения

Наиболее тяжелым осложнением компрессионного перелома считается спинномозговая травма, чреватая образованием пролежней, стойкими парезами и параличами, влекущими за собой инвалидность. Следствием длительного ограничения движений в период лечения может стать остеопороз. В отдаленном периоде после неосложненных повреждений позвоночника иногда развивается сегментарная нестабильность, сопровождающаяся болями и ограничением движений в пораженном отделе.

У некоторых детей, перенесших переломы грудных позвонков, диагностируется кифоз либо кифосколиоз. У 6% пациентов формируются грыжи Шморля. Остаточная клиновидная деформация, наблюдающаяся у 60% больных, сужение межпозвонковых пространств, разрыхление замыкательных пластинок создают благоприятную почву для возникновения раннего остеохондроза, грыж дисков, других болезней позвоночного столба.

Диагностика

Диагноз устанавливается врачом-травматологом. При определении характера патологии учитываются жалобы, анамнез, результаты физикального обследования, визуализационных исследований. Применяются следующие методики:

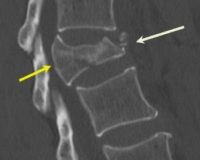

- Рентгенография позвоночника. Наиболее информативен боковой снимок, на котором по специальной формуле (высота вентрального края, деленная на высоту дорсального края позвонка) рассчитывается индекс клиновидности. Индекс менее 0,92 расценивается как признак компрессии. Другими признаками перелома являются потеря структурного рисунка, повышение интенсивности тени, вдавление замыкательных пластинок.

- КТ и МРТ. Из-за малых величин измерений определение индекса клиновидности является достаточно субъективным критерием, особенно при незначительной компрессии. Для уточнения результатов рентгенографии по показаниям назначаются компьютерная либо магнитно-резонансная томография позвоночника. Методики позволяют создавать трехмерное изображение пораженного отдела, детально исследовать твердые и мягкотканные структуры.

- Другие методы. Необходимы при симптомах осложненного перелома позвоночника. Осуществляется неврологический осмотр. Для оценки объема и тяжести повреждения нервных структур используются люмбальная пункция, восходящая и нисходящая миелография, вертебральная ангиография, электронейромиография, иные исследования.

Лечение компрессионного перелома позвоночника

Помощь на догоспитальном этапе

При травмах поясничного и грудного отдела ребенка укладывают на щит или другую ровную твердую поверхность. При повреждениях шейного отдела накладывают ватно-марлевый воротник. После фиксации пораженного сегмента пострадавшему дают анальгетик, срочно доставляют в травматологическое отделение.

Консервативная терапия

Неосложненные компрессионные переломы у детей лечатся консервативно в условиях стационара. Иногда применяется одномоментная или постепенная репозиция с наложением гипсового корсета. Наибольшей популярностью пользуется функциональная методика, которая позволяет обеспечить реклинацию и предупредить дальнейшую деформацию позвонка, сохранить достаточную подвижность ребенка, укрепить мышцы спины, избежать возникновения постиммобилизационного остеопороза, раздражений кожи от ношения корсета.

На стационарном этапе используется постоянное разгрузочное вытяжение на наклонной плоскости. При травмах верхнегрудных и шейных позвонков применяют петлю Глиссона, при переломах поясничных, средне- и нижнегрудных позвонков — кольца Дельбе. Для достижения положения переразгибания под область компрессионного перелома подкладывают валики, реклинирующие гамачки, мешки с песком.

Соблюдение строгого постельного режима в настоящее время не практикуется. Ранняя активизация рассматривается как профилактика адинамии и нарушений мышечного тонуса. Возможно применение съемных корсетов. Обязательной частью лечения и реабилитации являются занятия лечебной физкультурой в положении лежа, а затем в положении стоя. Назначается массаж. В число физиотерапевтических процедур входят УВЧ, диадинамотерапия, электрофорез, аппликации парафина и озокерита.

После госпитализации продолжительностью до 1 месяца ребенка выписывают на амбулаторное лечение. Рекомендуют ношение съемного текстильного корсета, продолжают занятия ЛФК, физиотерапевтические процедуры. Программа реабилитации предполагает запрет на пребывание в положении сидя в течение 4-6 месяцев. Общая продолжительность режима ограничения физических нагрузок составляет 1-2 года. На заключительном этапе в перечень реабилитационных мероприятий включают бальнеотерапию, санаторно-курортное лечение.

Хирургическое лечение

При наличии показаний операции проводятся детям с осложненными переломами позвоночника. Выполняются кифопластика, чрескожная вертебропластика, фиксация пластинами, винтами или Гало-аппаратом. Наряду с массажем и физиотерапией проводят специальные восстановительные мероприятия: вертикализацию, обучение передвижению, самостоятельному обслуживанию с учетом выраженности неврологических расстройств. Продолжительность реабилитации после осложненных переломов колеблется от 1 до 2 лет.

Прогноз

Прогноз определяется тяжестью компрессионного перелома, наличием осложнений. Наиболее благоприятный исход наблюдается при незначительной выраженности компрессии. Возможно восстановление функций позвоночника в полном объеме, остаточные явления в виде болей, ограничения движений, искривления позвоночника, посттравматического остеохондроза.

Профилактика

Профилактика включает мероприятия по снижению уровня травматизма. Важную роль играют создание безопасной среды, соблюдение техники безопасности во время спортивных занятий, разъяснительная работа с детьми. Для своевременной диагностики компрессионных переломов родителям необходимо уделять повышенное внимание жалобам ребенка на боль в спине после травмы. В течение амбулаторного периода лечения следует контролировать соблюдение режима, уделять внимание проведению реабилитационных мероприятий.

Источник

Позвоночный столб и его элементы способны выдержать значительную нагрузку. Хотя из-за травм, а именно влияния большой силы, при падении на спину либо нижние конечности, снижении плотности костей на фоне остеопороза существует возможность получения компрессионного перелома позвонков, как у взрослого, так и у ребёнка.

Для подобной травмы позвоночного столба свойственно уменьшение позвонков по высоте благодаря их механическому сдавливанию либо расплющиванию. Правильная терапия при компрессионном переломе в детском возрасте необходима, так как подобная травма способна стать причиной необратимых изменений.

В чём опасность компрессионного перелома в детском возрасте?

Конечно, не каждое повреждение является источником возникновения подобного перелома. В некоторых случаях родителей пугает даже незначительная травма у ребёнка либо напротив, продолжительно остаётся незамеченной лёгкая форма компрессионного перелома, но спустя какое-то время, обычно при выполнении прыжка на нижние конечности, могут возникать признаки, свойственные данному недугу.

Компрессионный перелом позвоночника у ребенка — это серьёзное повреждение костной структуры. Риск данного заболевания заключен в клиновидной деформации в одном либо нескольких элементах позвоночника, которая происходит при травмировании, что в итоге вызывает формирование деформации позвоночного столба (кифоза).

Развитие клиновидной деформации обусловлено сильным механическим влиянием на переднюю область позвонков. При серьёзном переломе иногда образовывается выпячивание некоторого участка хребта в область спинномозгового канала, из-за чего образуется компрессия и повреждается спинной мозг.

Развитие перелома возможно при внезапной либо чрезмерной нагрузке на позвоночный столб. Подобное повреждение можно получить в процессе занятий спортом, при падении с инвентаря либо резком прыжке.

Благодаря характеристикам позвоночного столба у детей травма зачастую образуется в районе поясницы или грудины. Течение компрессионного перелома возможно по нескольким стадиям, а излечение обусловлено тем, насколько деформирован позвонок.

Классификация

Для компрессионного перелома позвоночного столба свойственно деление на три стадии. Благоприятным прогнозом характеризуется травма 1 стадии, при которой позвонок деформирован максимум на треть по высоте. При второй стадии поражения в районе сдавливания элементы позвоночника снижаются на 1/2 по высоте.

При сложной травме 3 стадии требуется старательно выбирать терапевтические мероприятия. Рискованным переломом является оскольчатое повреждение, когда наблюдается дробление костной структуры, это вызывает нарушение связочной ткани и негативному влиянию на нервную систему.

Почему возникает патология

Возникновение компрессионного перелома зачастую отмечается в районе поясницы и редко в области грудины. Травма поясничного отдела обусловлена повышенным осевым напряжением в этом участке, которое происходит при резком наклоне, прыжке либо падении.

Главными источниками проблемы являются:

- Сниженная прочность тканей позвоночника. В нормальном состоянии позвоночный столб способен справиться с большой физической нагрузкой и силовым импульсом, передаваемом при ударе. Когда костная структура ослаблена, развитие перелома возможно даже при минимальной нагрузке.

- Наличие остеопороза. На фоне данной патологии снижается масса костей, в результате они слабеют, повышается риск деформирования вследствие нагрузки.

- Недостаток необходимых микроэлементов. Если в организме находятся в недостаточном количестве витамины и минералы, он слабеет, что сказывается на структуре костей, которые утрачивают способность выдерживать напряжение.

- Повышенное механическое воздействие. Если ребенок падает с высоты или чрезмерно нагружает позвоночный столб, позвонки могут деформироваться.

- Относительно механизма повреждения — перелом зачастую происходит в процессе резкого пряжка или при неаккуратном падении.

Симптоматика

У ребёнка, в сравнении с взрослым, формирование позвоночного столба не окончено, поэтому ткани и элементы в нем эластичнее. Как следствие, любой симптом патологии бывает слабо выраженным, из-за чего иногда сложно поставить диагноз.

После травмирования ребёнка следует непременно проконсультироваться с доктором при наличии любого из нижеперечисленных признаков:

- Болевого синдрома в районе повреждения. Как правило, сильные болезненные ощущения появляются в течение первых минут после травмирования, потом отмечается постепенное снижение болей, которые могут нарастать в процессе движения.

- Гематом либо синяков (главный признак повреждения позвоночника).

- Ограниченности в движениях, которая возникает, если повреждены поперечные отростки в позвонках. Кроме того, возможно появление болей с иррадиацией в нижние конечности при передвижении.

- Общего недомогания в виде головокружений, тошноты и вялости. Данные признаки являются свидетельством серьёзного перелома, в который вовлечены нервные ткани.

- Болевого синдрома в области живота. Такая симптоматика появляется при локализации пораженного позвонка в поясничной области позвоночного столба.

- Ограниченности при движении головой. Таким симптомом характеризуется травма позвоночника области шеи и грудного отдела.

- Чувства сдавливания в области спины. Данный признак свидетельствует о поражении спинномозговой ткани и нервных рецепторов.

Диагностические мероприятия

Немаловажным условием является своевременная диагностика подобного повреждения у ребёнка, поскольку при отсутствии соответствующей терапии на фоне клиновидной деформации в позвонках возможно формирование деформационной патологии позвоночного столба (кифоза).

В результате нарушается биомеханика в нем, развиваются разные осложнения. В соответствии с локализацией травмы перелом может быть в шейной, грудной либо поясничной области.

Диагностируют компрессионный перелом позвоночника, основываясь на симптоматике, анамнезе, визуальном осмотре. Кроме того, определяют неврологический статус и назначают проведение:

- рентгенографии позвоночного столба;

- компьютерной или магнитно-резонансной томографии;

- денситометрии (чтобы выявить остеопороз);

- лабораторных исследований (когда требуется определиться с генезом понижения плотности костей);

- ПЭТ (при подозрениях на перелом вторичного характера).

Чтобы идентифицировать и диагностировать компрессионный перелом у ребёнка, в клинике чаще всего применяют рентгеновское сканирование и КТ пораженного участка.

На снимке можно заметить развитие таких морфологических перемен: развивается клиновидная деформация, снизилась либо повреждена торцевая пластина, увеличен промежуток меж позвонков, наличие боковых перемен в высоте позвонков.

Терапевтические мероприятия

Консервативная терапия подразумевает лечение компрессионного перелома позвоночника у детей антибиотиками, временное фиксирование позвоночного столба посредством специального корсета, выполнение сложно гимнастики, физиотерапевтических процедур и специфического массажа. Грамотное лечение с соблюдением советов относительно двигательной активности обычно способствует полному восстановлению структуры костей.

Восстановление при компрессионном переломе у ребёнка заключается в принятии всех требуемых мер по формированию сильных мышц, возобновлению сил и циркуляции крови в позвонках.

Терапия легкой стадии проходит в несколько этапов:

- Лечение компрессионного перелома позвоночника у детей в условиях стационара на протяжении месяца, с укладкой на щит. Подразумевает опущение ноги и функциональную тягу.

- Амбулаторная терапия на протяжении следующего месяца, которая в свой черед делится на некоторые периоды, что обусловлено толерантностью к физическому напряжению и объемом дозированного занятия лечебной физкультурой.

- Реабилитация, продолжающаяся с окончания 2-месячной терапии на протяжении 10 месяцев. В этот период следует во время сна пользоваться жёсткой поверхностью, каждый день заниматься гимнастическими упражнениями, проходить курс массажей, индуктотермию, магнитотерапию. Ребёнок находится под наблюдением ортопеда на протяжении 2 лет после повреждения.

Основной целью первого этапа терапии является устранение болей, неподвижность и снятие нагрузки с позвоночного столба. Это достигается растяжением позвоночника.

В этот период ребёнок располагается на твёрдой поверхности с головой, поднятой на 30 см, потом проводится закрепление груза с помощью тканевых ремней и фиксация подмышек.

Помощь медикаментозной терапии заключается в снятии болей и устранении негативного эмоционального фона. Кроме того, лекарства помогают восстановить кровообращение в пораженном участке. Спать пациенту нужно на жёсткой кровати, а физическую активность исключить.

Продолжается первый этап терапии при компрессионном переломе у ребёнка приблизительно 30 дней, хотя иногда он длится и дольше. В течение этого времени требуется строгое соблюдение постельного режима, а решение о возможности сесть или постоять может принять лишь доктор.

На втором периоде терапевтические действия обусловлены тяжестью перелома. Если диагностировано сложное повреждение поясничного либо грудного отдела, при котором отмечается деформация трех и более позвонков, требуется ношение специального корсета. При более серьёзной ситуации может быть назначена операция.

Для полного возобновления функций позвоночника требуется продолжительное восстановление, в том числе проведение физиотерапии, массажа и лечебной гимнастики.

Гимнастика поможет в укреплении позвонков. В соответствии с состоянием пациента назначаются физиотерапевтические процедуры либо массаж для возобновления циркуляции крови и тонуса в мышцах. Реабилитация может длиться больше 2 месяцев, затем ребёнка неоднократно осматривает травматолог на протяжении 2 лет после полученного перелома.

В случае необходимости проведения операции прибегают к использованию кифопластики и вертебропластики. Благодаря данным методикам фиксируются позвонки при сложной травме. Открытое хирургическое вмешательство применяют лишь при тяжелом переломе позвонка.

Возможные осложнения

Иногда перелом позвоночника у ребёнка по ошибке принимают за обычный травматизм, перелома не диагностируют, а терапию не проводят. Это может проявиться уже с возрастом в виде разных заболеваний.

Даже лёгкая степень перелома ведет к искривлению позвоночного столба, начинается развитие дегенеративных изменений и остеохондроза.

В качестве осложнений возможно возникновение некротизации в тканях и сдавливания рецепторов. Такая проблема способна развиться даже через несколько лет послу повреждения и проявиться в виде уменьшения двигательной амплитуды в корпусе и сильной болью в области спины. Исследованиями доказано, что образование кифоза либо сколиоза в молодом возрасте чаще всего наблюдается на фоне детской позвоночной травмы.

Самое серьёзное осложнение при перенесенном компрессионном переломе у ребенка — это паралич временный или устойчивый, что обусловлено стадией поражения спинномозгового канала либо рецепторов костной тканью поврежденного позвонка. Согласно статистике, компрессионный перелом позвоночного столба в детском возрасте является редким заболеванием, возникающим в 1-2% случаев.

Во всяком случае, не следует оставлять без внимания даже минимальные боли в области спины у детей, в особенности появившихся в результате тренировки либо падения. Даже незначительная травма одного элемента позвоночника способна привести к серьёзным болям при любой активности.

MBST-терапия

Чтобы не допустить опасных осложнений, нужно сразу использовать инновационный метод лечения позвоночника — MBST-терапию. Такая процедура поможет быстро восстановить позвоночник без побочных эффектов. Достаточно 10 сеансов, чтобы справиться с негативной симптоматикой и запустить процесс регенерации позвоночника.

Источник