Лечение открытых переломов голени

Содержание статьи

Ключевский В.В., Соловьёв И.Н., Литвинов И.И., Тимушев А.А.

Открытые переломы костей голени являются серьезной проблемой отечественной травматологии.Нет единого мнения о методиках остеосинтеза этих переломов. Одни авторы предлагают лечение только аппаратами внешней фиксации, другие — последовательный остеосинтез. Мы проанализировали первичный и отсроченный внутренний остеосинтез открытых переломов голени, а также лечение этих повреждений аппаратами внешней фиксации.

Введение. Открытые переломы костей голени составляют 5,2-7,8% от всех переломов костей. Они относятся к наиболее тяжёлому виду повреждений из-за высокого риска инфекционных осложнений, замедленной консолидации и несращения. В отечественной и зарубежной литературе последних десяти лет нет единого мнения по поводу лечения пострадавших с открытыми переломами костей голени. Многие рекомендуют после первичной хирургической обработки лечить перелом аппаратом внешней фиксации. Однако за последние 50 лет широкое использование в травматологических клиниках нашей страны данного метода не решило проблему оказания эффективной помощи пострадавшим с открытыми переломами голени. Остеомиелиты при таких травмах имеют место у 19% больных, ложные суставы у 40%, у 6% лечение заканчивается ампутацией (Иванов П.А., Файн А.М., Такиев А.Т., 2005).

За последние годы современные отечественные и зарубежные конструкции для внутреннего остеосинтеза стали доступны большинству травматологических клиник. В связи с этим стал шире использоваться внутренний остеосинтез при открытых переломах костей голени.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили 180 клинических наблюдений больных с открытыми переломами голени, лечившихся в ГБУЗ КБ СМП им. Н.В. Соловьева (клиника травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Ярославской государственной медицинской академии) в период с 2007 по 2011 г.

Среди 180 больных мужчин было 112 (62,22%), женщин — 68 (37,77%). Открытые переломы голени наиболее часто встречаются у людей работоспособного возраста — 132 из 180 (73,33%).

Из 180переломов 62 были первично открытые (34,44%), 118 — вторично открытые (65,55%). У 11 они были огнестрельные. По классификации Gustilo-Anderson 44 перелома (24,44%) расценили как I тип, 51 (28,33%) — II тип, 45 (25%) — IIIA тип, 32 (17,77%) — IIIB тип, 8 (4,4%) — IIIC тип.

Следует отметить частоту автодорожной травмы — 120 пострадавших (66,66%). Бытовую травму получили 42 (23,33%) больных (падение с высоты — 31), на производстве — 13 (9,29%), уличную — 5 (2,77%). У 65 больных из 180 (36,11%) имели место множественные и сочетанные повреждения.

Первичная хирургическая обработка открытого перелома голени была выполнена в срок до 6 часов с момента травмы у 132 пациентов (73,33%), от 7 до 24 часов — у 33 (18,33%), более 24 часов — у 15 (8,33%). Причиной отсроченного и позднего выполнения операции было тяжелое состояние больных с множественными и сочетанными травмами.

Оценка результатов производилась по 100-балльной шкале Neer-Grantham-Shelton. Исход оценивался по 4-балльной системе: отличный результат имел место при сумме баллов 85-100; удовлетворительный — 70-84; неудовлетворительный — 55-69; крайне плохой — менее 55.

Первичный внутренний остеосинтез был выполнен 74 больным из 180 (41,11%). Из них у 9 (11,32%) были первично открытые и 65 (88,68%) — вторично открытые. Всем во время первичной хирургической обработки раны осуществлена внутренняя фиксация, у 62 (83,78%) — внутрикостный остеосинтез, у 12 (16,21%) — накостный. У 67 (90,38%) послеоперационные раны зажили без осложнений, у 7 наблюдался поверхностный краевой некроз. Нагноения раны не было ни у одного. Они лечились в стационаре от 13 до 35 дней. Отдаленные результаты изучены у 62в срок от 5 месяцев до 4 лет. Позднее глубокое нагноение и остеомиелит возникли у двух пациентов в сроки от 3 до 5 месяцев, что потребовало удаления внутренних фиксаторов, лечения в аппарате внешней фиксации, повторных санаций, длительной реабилитации. Повторный перелом случился у троих больных. Двоим выполнен реостеосинтез блокируемым стержнем, и одному — блокированной пластиной. У четверых в процессе лечения произошла миграция металлоконструкций. У всех выполнен реостеосинтез. Замедленная консолидация имела место у пятерых — выполнено удаление металлоконструкций и последующий реостеосинтез. Инвалидность 2 группы в течение года после травмы была у семерых — 9,45%; 3 группы — у двоих — 4,7%. Отличный исход зафиксирован у 49 больных (80%), удовлетворительный — у 11 (15,56%), неудовлетворительный — у 2(4,44%), крайне плохой — у 2 (4,44%).

Первичная и окончательная лечебная иммобилизация открытых переломов голени аппаратами внешней фиксации применена у 37 больных. Первично открытых переломов было 22, вторично открытых — 15. По Gustilo-Anderson II тип повреждений имел место быть у 6 больных, IIIA тип — у 13 пациентов, IIIB тип — у 12, IIIC тип — у 6. Первичная лечебная иммобилизация осуществлялась с помощью КДА МКЦ у 22,по Илизарову — у 11, демпферированным скелетным вытяжением — у четверых. В 12 наблюдениях из 37 операция первичной хирургической обработки выполнена неполноценно под местной анестезией хирургами районных больниц, что потребовало в срок от 3 до 30 суток выполнить им повторную хирургическую обработку. У остальных 25 больных в сроки от 3 до 18 суток так же выполняли повторную хирургическую обработку с перемонтажем аппарата внешней фиксации. У семерых возник остеомиелит. Остеосинтез аппаратом внешней фиксации после первичной лечебной иммобилизации демпферированным скелетным вытяжением осуществлен в четырех наблюдениях в сроки от 8 до 30 суток. У 29 больных (73,68%) послеоперационные раны зажили без осложнений, у восьмерых — проводились аутодермопластики дефектов кожного покрова. Стационарное лечение продолжилось от 25 до 281 дней. Отдаленные результаты изучены у 31 из 37 пациентов в сроки от 3 до 6 лет: ампутация голени выполнена у троих, несращение было у одного, ему выполнили реостеосинтез блокированным гвоздем. Инвалидами стали 12 пациентов: 1 группа — у трёх; 2 группа — у 9. В шести наблюдении отдаленный результат расценен как отличный (19,35%), в 9 — удовлетворительный (29,03%), в 7 — неудовлетворительный (22,58%), в 9 — крайне плохой (29,03%).

Отсроченный внутренний остеосинтез был применен у 69 пострадавших (38,33%), у 5 из которых имел место I тип повреждения, у 19 — II тип, у 23 — IIIА тип, у 20 — IIIB тип, 2 — IIIC тип. Первичная хирургическая обработка выполнена в МУЗ КБ СМП им. Соловьева у 47 больных, в других учреждениях — у 22; в первые 6 часов — в 54 наблюдениях (76,12%), с 7 до 12 часов — в 8 (13,43%), с 13 до 24 часов — в 4 (5,97%), сутки спустя — в трех (4,48%). Первичная лечебная иммобилизация была осуществлена посредством скелетного вытяжения в 18 наблюдениях, аппаратов внешней фиксации — в 39, гипсовой лонгеты — в 12. У 51 больного (73,91%) данной группы произведен отсроченный внутрикостный остеосинтез, у 18 (26,08%) — отсроченный накостный остеосинтез. У всех послеоперационные раны зажили без осложнений. Отдаленные результаты изучены у 55 в сроки от 8 месяцев до 6 лет. Несращение было у двоих. Позднее нагноение раны и остеомиелит — у пятерых при переломах IIIВ типа, внутренняя конструкция удалена, лечение продолжено в аппарате внешней фиксации. У одного больного через 3 месяца выполнен остеосинтез блокированным стержнем. Повторный перелом случился у пятерых, во всех случаях выполнен успешный реостеосинтез пластинами. Инвалидность 2 группы имели шесть больных (9,96%), 3 группы — двое (3,99%). 47 больных (88,68%)закончили лечение без инвалидности. В данной группе отличные результаты лечения определены у 78% пациентов, удовлетворительные — у 12%, неудовлетворительные — у 10%.

Причиной глубоких нагноений и остеомиелитов была несвоевременность оказания специализированной помощи пострадавшему, нерадикальность первичной хирургической обработки раны открытого перелома, нестабильная фиксация отломков.

Отличный результат достигнут у 78% больных, которым выполнен отсроченный внутренний остеосинтез, у 80% — первичный и только у 19% среди тех, кто лечился аппаратом внешней фиксации; неудовлетворительный соответственно — у 10%, 2% и 23%; крайне плохой — у 0%, 4% и 29%.

Заключение. Анализ нашего материала показывает, что при открытых переломах костей голени можно получить отличные и хорошие результаты лечения при оказании этим больным корректного хирургического пособия на этапах квалифицированной и специализированной помощи. Сюда входят правильная транспортная иммобилизация переломов, полноценная терапия шока, выполнение ранней и отсроченной хирургической обработки (в зависимости от состояния больного и необходимости осуществления в первую очередь операций по жизненным показаниям), завершаемая у большинства первичным или отсроченным внутренним остеосинтезом.

Для возможного осуществления этого на этапе квалифицированной помощи необходимо, чтобы районные хирурги сообщали травматологу санитарной авиации о каждом больном с открытым переломом. Тогда будет принято правильное решение или транспортировать пострадавшего на этап специализированной помощи, или оказать помощь в районной больнице бригадой специалистов-травматологов. Лучшим средством первичной лечебной иммобилизации открытых переломов костей голени является аппарат внешней фиксации. Остеосинтез открытых переломов голени аппаратом внешней фиксации целесообразно использовать при лечении гнойных осложнений этих переломов.

Выводы:

- На этапах квалифицированной и специализированной помощи при открытых переломах голени должна быть выполнена операция первичной хирургической обработки открытого перелома. Недопустимо подменять ее туалетом.

- Для первичной лечебной иммобилизации открытых переломов голени на этапах квалифицированной и специализированной помощи целесообразно использовать аппараты внешней фиксации.

- При изолированных нетяжелых переломах (1-2 тип по Gustilo-Andersоn) оправдан первичный остеосинтез стержнями прямоугольно-поперечного сечения, блокируемыми стержнями и накостными конструкциями. На современном уровне состояния отечественной травматологии нецелесообразно использовать аппараты внешней фиксации для окончательной лечебной иммобилизации открытых переломов голени, но этот метод внешней фиксации незаменим при лечении тяжелых гнойных осложнений.

- При первично открытых переломах (3 тип по Gustilo-Andersоn) и стабильном состоянии больного показана двухэтапная фиксация перелома — первичная стабилизация отломков стержневым аппаратом внешней фиксации с последующей его заменой после заживления раны накостным или внутрикостным остеосинтезом. При нестабильном тяжелом состоянии больного выполняются операции по жизненным показаниям, терапия шока, туалет раны с фиксацией перелома аппаратом внешней фиксации. В последующем, как можно раньше, производится операция первичной хирургической обработки раны с продолжением первичной лечебной иммобилизации аппаратом внешней фиксации. После заживления раны осуществляется внутренний остеосинтез.

Источник

Лечебные спицы. Сколько носить аппарат Илизарова и кому он помогает

Переломы костей являются тяжелой и неприятной травмой. Ведь время их зарастания длительное, требуется реабилитация. К тому же, в случае открытого перелома, трудно наложить гипс из-за необходимости дезинфекции. Тут без аппарата Илизарова никуда. В чем суть этой простой, на первый взгляд, конструкции — в материале АиФ.ru

История создания

Ученые долгое время пытались создать прибор, который позволит сращивать обломки костной структуры в условиях, когда накладывать гипс не получается. Долгое время все попытки заканчивались неудачами. Но в 1952 году советский хирург и ученый Гавриил Илизаров смог создать подобное устройство.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, профессор Гавриил Илизаров демонстрирует созданный им аппарат. Фото: РИА Новости/ Рогов

За основу взяты обычные вязальные спицы — именно с ними экспериментировал хирург в своей сельской больнице, пытаясь найти вариант подходящей терапии.

Суть работы аппарата проста: сломанные кости протыкаются через кожу металлическими спицами, которые располагаются под прямым углом. Их натягивают туго и закрепляют в двух кольцах, соединенных между собой четырьмя стержнями. Такая конструкция обеспечивает надежное крепление обломкам, причем так, что больной может даже вставать с постели уже на второй день после операции. Плюс такого варианта в том, что аппарат помогает пациенту ходить, а значит тренировать мышцы и кровообращение. Естественно, что на таком фоне быстрее происходит реабилитация.

Когда используют

Аппарат Илизарова преимущественно назначают при открытых переломах. «Когда открытый перелом, его нельзя фиксировать пластиной или вводить туда штифт. Потому что это место с большой долей вероятности инфицировано — грязь вокруг раны и т.д. И если поставить туда имплантат, то велик риск того, что он нагноится. В результате может развиться остеомиелит, и дело может даже дойти до сепсиса и смерти. Аппарат Илизарова позволяет работать не в зоне самого перелома, а выше и ниже его. Врачи фиксируют кость спицами на кольцах и выставляют отломки относительно друг друга в правильном положении. Все это фиксируется, и человек ходит в аппарате ровно столько времени, сколько нужно, чтобы кость срослась», — говорит врач травматолог-ортопед, зав. травматологическим отделением, к.м.н. Андрей Найманн.

Что надо учитывать

Фиксируют аппаратом Илизарова любые переломы. Зачастую, конечно, речь идет об открытых, но и закрытые также поддаются эффективному лечению при помощи такого приспособления.

Однако стоит понимать, что необходимо правильно ухаживать за конструкцией. Ведь носить ее приходится не день и не два, а в некоторых случаях и по полгода. «Минус этого метода лечения в том, что спицы проводятся черезкостно и черезкожно, они могут нагнаиваться, начинается воспаление, в результате образуются потеки. И следует очень тщательно ухаживать за конструкцией — постоянно менять шарики ваты у места входа и выхода спиц, промывать его делать вовремя перевязки» — говорит ортопед.

Ортопедический аппарат, разработанный хирургом, директором Курганского НИИ экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии Гавриилом Илизаровым. Фото: РИА Новости/ Игорь Виноградов

Альтернативное применение

Аппарат Илизарова в основном используют для лечения травм, связанных с появлением переломов. Но в последнее время появилась мода на необычные варианты операций, позволяющих улучшить свою внешность. Выполняют такие и с помощью аппарата, созданного советским хирургом.

Не все знают, что с его помощью можно увеличить рост человека на 5-8 см. Все это благодаря растяжению костей ног. Для этого врачи сами делают искусственные переломы костей конечностей человеку и накладывают шину. «Затем на аппарате Илизарова потихонечку-потихонечку вытягивают кости. Потому что такое устройство позволяет как сдавливать кости, так и растягивать их. В результате такого растяжения формируется костная мозоль, за счет которой и происходит удлинение кости» — поясняет Найманн.

Терапия с помощью такого несомненно полезного устройства достаточно длительная, но зато сроки реабилитации заметно сокращаются. Важно помнить, что устанавливать аппарат Илизарова может только тот врач, который обучен это делать — не каждый умеет правильно разместить спицы и надежно закрепить их.

Источник

Тетерин О.Г.: Роль чрескостного остеосинтеза

при коррекции формы нижних конечностей. Применение аппаратов Илизарова и Егорова при коррекции осевых деформаций ног

Главная / Статьи / Роль чрескостного остеосинтеза при коррекции формы нижних конечностей.

В статье приведен обзор существующих конструкций для остеосинтеза, в том числе аппаратов Илизарова и Егорова, показаны преимущества использования аппаратов Егорова по сравнению с аппаратами Илизарова для хирургической коррекции формы ног. Рассмотрена ретроспектива применения аппаратов внешней фиксации — от первых конструкций, созданных в 19 веке до аппаратов Илизарова и Егорова.

Роль чрескостного остеосинтеза при коррекции формы нижних конечностей.

Автор статьи: Тетерин Олег Геннадьевич — Заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАЕН, доктор медицинских наук, заведующий курсом травматологии и ортопедии ФУВ Волгоградского государственного медицинского университета, заведующий Волгоградским городским центром ортопедии и ортопедической косметологии

Среди многообразия существующих конструкций для остеосинтеза имеются приспособления многоцелевого назначения, универсальные, а также более узкого или совершенно определенного назначения. Оправдано ли использование большого числа разнообразных технических средств для остеосинтеза? При всей универсальности некоторых устройств (например, аппаратов Илизарова) они не могут быть абсолютно универсальными и, являясь средством выбора в одних случаях, в других могут иметь лишь относительные показания к применению или вовсе не иметь показаний.

Область применения других средств может быть огромной, но их использование в специальных случаях будет наиболее целесообразным. Следовательно, большое разнообразие технических средств для остеосинтеза, как многоцелевого, так и конкретного назначения, оправдано и целесообразно, поскольку, с одной стороны, создается возможность выбора рационального способа остеосинтеза, а с другой — создает условия «естественного отбора» наиболее удачных в практическом применении конструкций.

Один из первых аппаратов внешней фиксации был создан Мальгенем в 1843 г. и использовался для лечения перелома надколенника и локтевого отростка. Аппарат Мальгеня состоял из двух пластин, соединенных стяжным винтом.

В конце XIX века Lossen для лечения ложных суставов плеча использовал металлическую конструкцию, состоящую из гвоздей с резьбовыми концами, вкручивающимися в кость, зажимов и соединительного стержня. Аналогичный аппарат был придуман в 1902 г. Ламботтом (A. Lambotte), только вводимые в кость гвозди соединялись не стержнем, а двумя металлическими пластинами и винтами.

Л.А. Розен в 1917 г. сконструировал аппарат, которым можно было не только фиксировать, но и осуществлять репозицию отломков. Эббот (L.C. Abbot) в 1924 г. предложил аппарат, состоящий из двух пар гвоздей, которые вводят ниже и выше линии перелома; концы гвоздей соединяют таким образом, что позволяет сближать и растягивать отломки.

E. Bittner (1934), Л.С. Перцовский (1938) разработали аппараты для наружной чрескостной фиксации, в которых в качестве опоры использовались металлические кольца.

В СССР с 50-х годов нашего столетия, благодаря работам Г.А. Илизарова, М.В. Волкова, О.В. Оганесяна, В.К. Калнберза, О.Н. Гудушаури, С.С. Ткаченко и другим, стал широко использоваться дистракционно-компрессионный остеосинтез для лечения различных заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы.

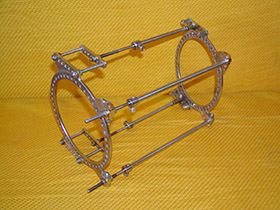

Для исправления косметических деформаций нижних конечностей во фронтальной плоскости неоспоримое преимущество закрепилось за аппаратами внешней фиксации, которые позволяют не только надежно фиксировать фрагменты, но и достигать нужной степени коррекции по требованию пациента, поскольку возможно визуальное наблюдение за процессом коррекции. Чаще всего для коррекции осевых деформаций нижних конечностей используется аппарат Илизарова, состоящий из двух замкнутых опор, соединённых четырьмя телескопическими стержнями с шарнирами у проксимальных (верхних) колец.

Для исправления косметических деформаций нижних конечностей во фронтальной плоскости неоспоримое преимущество закрепилось за аппаратами внешней фиксации, которые позволяют не только надежно фиксировать фрагменты, но и достигать нужной степени коррекции по требованию пациента, поскольку возможно визуальное наблюдение за процессом коррекции. Чаще всего для коррекции осевых деформаций нижних конечностей используется аппарат Илизарова, состоящий из двух замкнутых опор, соединённых четырьмя телескопическими стержнями с шарнирами у проксимальных (верхних) колец.

Многолетнее использование нами аппарата Илизарова при коррекции формы ног выявило ряд конструктивных недостатков. Так, в аппарате Илизарова, при постепенной коррекции имеющейся деформации, сложно обеспечить необходимую стабильность костных фрагментов, что нередко приводило к нежелательным ротационным смещениям. Осуществляемая в последствии деротация негативно сказывалась на формирование костного регенерата, что увеличивало срок лечения. Четыре шарнирных соединения, особенно при значительных деформациях не обеспечивали движения костных фрагментов по необходимой траектории, что приводило к смещению по ширине. Установка дополнительных шарнирных соединений усложняло конструкцию аппарата Илизарова и увеличивало его габариты. Нами была поставлена цель оптимизации чрескостного остеосинтеза при косметической коррекции нижних конечностей путём разработки и внедрения в практическое здравоохранение специального устройства — аппарата внешней фиксации. Полученный при использовании разработанного аппарата результат достигнут за счет удобства и точности коррекции деформации в заданной плоскости (М.Ф. Егоров, Б.И., 1999.- № 9).

При этом обеспечивается возможность изменения положения оси вращения по ширине и длине для совмещения с линией остеотомии, что предупреждает нежелательное смещение отломков в процессе коррекции и обеспечивает беспрепятственное смещение опор аппарата относительно друг друга. Шестишарнирная соединительная система между опорами аппарата устроена таким образом, что при возникающих усилиях исключается «заедание» и перекос деталей, а наличие деротационного устройства повышает надежность в плане предупреждения нежелательных ротационных смещений в процессе коррекции. Применение сквозных соединительных стержней дает возможность их быстрого снятия и установки в процессе операции, что предусмотрено техникой оперативного вмешательства.

Аппарат Егорова является устройством многоразового использования, поэтому, собрав из деталей цельное устройство, в последующем для подбора аппарата другим пациентам достаточно внести некоторые коррективы в размеры по длине, установить необходимый исходный угол взаимного смещения опор и положение шарниров применительно к конкретному случаю.

В настоящее время, мы имеем значительный опыт применения аппарата Илизарова и аппарата Егорова при коррекции осевых деформаций ног. За 18 лет использования аппарата Егорова в Волгоградском городском центре ортопедии и косметологии прооперировано более 1500 пациентов. Время подтвердило большую целесообразность чрескостного остеосинтеза аппаратом Егорова при исправлении кривизны ног.

В настоящее время, мы имеем значительный опыт применения аппарата Илизарова и аппарата Егорова при коррекции осевых деформаций ног. За 18 лет использования аппарата Егорова в Волгоградском городском центре ортопедии и косметологии прооперировано более 1500 пациентов. Время подтвердило большую целесообразность чрескостного остеосинтеза аппаратом Егорова при исправлении кривизны ног.

Источник