Оскольчатый перелом. Как не застрять в гипсе надолго?

Содержание статьи

Оскольчатый перелом – тяжёлая и опасная в плане развития осложнений травма. Его специфика заключается в раздроблении кости на несколько, более двух, отломков с сильным повреждением прилегающих мягких тканях. Причиной возникновения этого вида перелома могут стать падение с высоты, авария, спортивная, производственная или бытовая травма, огнестрельное ранение. Обычно это воздействие мощной давящей силы, направленной относительно кости продольно или поперечно.

Виды оскольчатых переломов

Степень опасности оскольчатого перелома и особенности лечения определяются его видом и локализацией. Чаще всего от данной травмы страдают трубчатые кости конечностей, но могут дробиться на осколки и другие кости.

- По локализации выделяются: оскольчатые переломы пояса верхних конечностей (ключица, плечевая, локтевая, лучевая, кости лучезапястного сустава); пояса нижних конечностей (тазовая, бедренная, большеберцовая и малоберцовая кости, коленная чашечка лодыжка, кости стопы); переломы черепа, позвоночника, ребра и др. Также выделяют внесуставные и внутрисуставные переломы. При втором виде травм нарушается ещё и целостность суставной капсулы, а значит, хрящевая ткань также требует восстановления.

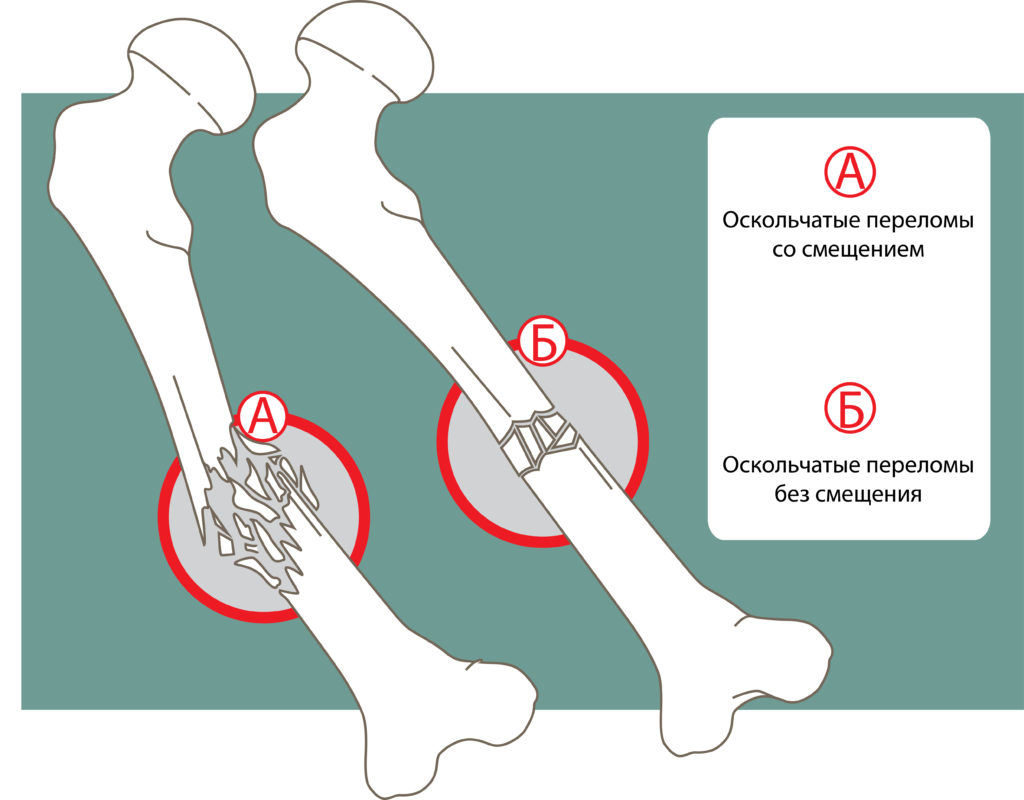

- По тяжести поражения оскольчатые переломы могут быть без смещения или со смещением. Конечно же, более сложный перелом – со смещением. Причём смещение может произойти как в момент травмы, так и позднее – при неправильно оказанной первой помощи, недостаточной иммобилизации повреждённой кости или несоблюдении рекомендаций врача при лечении.

-

По целостности мягких тканей выделяют закрытые и открытые переломы. В первом случае не нарушена целостность кожных покровов и основной массы окружающих мягких тканей. Однако не исключено внутреннее кровотечение, вызванное разрывом кровеносных сосудов. Внешне такой вид перелома сигнализирует о себе гематомой и отёком.

По целостности мягких тканей выделяют закрытые и открытые переломы. В первом случае не нарушена целостность кожных покровов и основной массы окружающих мягких тканей. Однако не исключено внутреннее кровотечение, вызванное разрывом кровеносных сосудов. Внешне такой вид перелома сигнализирует о себе гематомой и отёком.

Открытый перелом опаснее закрытого из-за сильного повреждения мышц, сухожилий, сосудов, кожи, которые разрываются сильно смещёнными осколками кости. При этом отломок выглядывает наружу. Высок риск кровопотери и инфицирования раны. Лечение при таком виде перелома более сложное, так как осколки требуют правильного сопоставления – репозиции, а сосуды, нервы, сухожилия и другие мягкие ткани – длительного восстановления.

Как распознать перелом

Точное определение характера и тяжести перелома возможно после проведения рентгенологического обследования. Однако существуют признаки перелома, которые следует знать каждому, чтобы не усугубить повреждение костной и мягких тканей и облегчить состояние пострадавшего. Перечислим их.

- Боль, возникающая сразу после перелома и несколько ослабевающая в состоянии покоя. При малейшем движении или пальпации она усиливается.

- Нарушение опорно-двигательной функции кости.

- Деформация повреждённого органа: неестественное положение, искривление оси конечности, уменьшение её длины, отёк.

- Потрескивающий, хрустящий звук (крепитация) при ощупывании в связи с трением краёв отломков друг о друга.

- Наличие гематомы, подкожного кровоизлияния.

Первая помощь при оскольчатом переломе

От правильности оказания первой помощи при оскольчатом переломе зависят успешность последующего лечения и восстановления, а иногда и жизнь человека. Если налицо перечисленные выше признаки перелома (или часть из них), необходимо:

- полностью обездвижить повреждённую часть тела с помощью шины из подручных средств (палка, доска) и при необходимости – импровизированных валиков;

- при сильном кровотечении обязательно наложить тугую повязку или жгут выше раны, записав время наложения для врачей скорой, так как нарушение кровотока более чем на полтора часа может привести к отмиранию тканей;

- приложить холод для уменьшения отёка и гематомы;

- дать пострадавшему обезболивающий препарат.

Ни в коем случае не стоит пытаться вправить кость или сустав на место, сопоставить костные отломки или вынуть их из открытой раны!

Лечение и предупреждение осложнений оскольчатого перелома

Тактика лечения выбирается врачом на основе результатов рентгенографии. Но в любом случае данный вид травм считается одним из самых сложных переломов в лечении. Причина – в том, что кость разламывается не по единой прямой линии, как при поперечных, продольных или косых переломах. И это делает её правильное сращивание затруднительным, особенно при смещении отломков. Нужна репозиция костных осколков и их надёжная иммобилизация на протяжении всего времени сращивания кости.

При закрытых переломах возможно проведение репозиции без обнажения кости. Однако, как правило, без операции не обойтись. Хирург проводит санацию повреждённого участка: изымает отмершие ткани и совсем мелкие осколки кости. При открытых переломах – обрабатывает края раны для предупреждения инфицирования.

Также оперативное вмешательство часто необходимо для возвращения осколкам исходного положения. То есть хирург собирает их, подобно пазлам или деталям конструктора, возвращая кости целостность. Нередко при сильной подвижности отломков для их удержания в нужном положении применяются различные фиксаторы – металлические пластины, скобы, стержни, спицы, шурупы, проволочные швы. Назначаются антибактериальные и противовоспалительные препараты.

Из-за повреждения мягких тканей, сосудов и нервных волокон болезненные ощущения могут преследовать пациента на протяжении всего периода лечения и реабилитации и даже после него. Поэтому приём обезболивающих средств может быть продолжительным.

К сожалению, отдалённые осложнения оскольчатого перелома могут на годы омрачить жизнь человеку. В их числе – неправильное срастание кости, изменение длины конечности, неполное восстановление функций пострадавшей кости или сустава, защемление нервов с постоянным болевым синдромом или частичной потерей чувствительности, ухудшение кровоснабжения тканей из-за повреждения сосудов. Поэтому в процессе реабилитации особенно важно применить все возможные средства для восстановления костной и окружающих тканей.

Меры реабилитации после оскольчатого перелома включают в себя электрофорез и другие виды физиотерапии, а также лечебную физкультуру. Улучшить репаративные процессы поможет питание, обогащённое кальцием, фосфором, витамином D и другими необходимыми костям минералами и витаминами.

Как ускорить восстановление после оскольчатого перелома?

Для ускорения срастания костных отломков и укрепления костной ткани врачи назначают препараты кальция с витамином D3, который обеспечивает всасывание минерала в кишечники. Однако нет никаких гарантий тому, что усвоенный кальций попадёт именно в кости. Потребляемый в мегадозах, этот макроэлемент имеет свойство скапливаться в сосудах, сердце, почках, закладывая основу для атеросклероза, почечнокаменной болезни и других нарушений здоровья.

Однако способ направить кальций по верному адресу был найден. Привлечь его в костную ткань способны лишь новорождённые, молодые костные клетки, которые и занимаются минерализацией скелета. Активировать их рождение безопасным способом, без применения гормонов помог натуральный анаболический компонент HDBA органик комплекс на основе трутневого гомогената.

Поэтому соединение биодоступной (цитратной) формы кальция, витаминов D3 и В6 с HDBA органик комплексом в составе препарата Остеомед Форте дало отличный результат при лечении перелома. Образование костной мозоли при приёме этого средства в ходе клинических исследований ускорялось на целых две недели! Это позволяло сократить сроки иммобилизации и быстрее перейти к стадии активных реабилитационных процедур.

Ценны анаболические (улучшающие рождение новых клеток) свойства Остеомеда Форте и для восстановления мышц, сухожилий и хрящевой ткани, которые нередко страдают при оскольчатом переломе. Выбирайте эффективные и безопасные остеопротекторы нового поколения, созданные с подлинной заботой о вашей костной системе, и будьте здоровы!

Список литературы

- Котельников Г. П., Миронов С. П. Травмотология и ортопедия : учебник. – М. : ГЕОТАР-Медиа, 2009.

- Епифанов В. А., Епифанов А. В. Реабилитация в травматологии и ортопедии. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 416 c

- Краткое руководство для практических врачей / Корнилов Н.В., Грязнухин Э.Г., Осташко В.И., Редько К. Г. – СПБ.: Гиппократ, 1999.

- Беспальчук П. И., Прохоров А. В., Болотовский А. И. Операции в травматологии и ортопедии : карманный справочник. – Минск : Попурри», 2001.

Автор: Дорошина В. А.

Рецензент: врач-рефлексотерапевт Курусь А. Н.

Источник

Переломы костей: все виды и как лечить

Перелом кости — это частичное или полное нарушение структуры костной ткани. Основная причина переломов — физическая нагрузка, создаваемая на скелет человека, которая превышает прочность костей. Но переломы также возникают при различных болезнях, из-за которых костные ткани истончаются и теряют прочность.

Рассмотрим подробнее понятие перелома и его отличия от вывиха по симптомам, также расскажем об основных причинах травм и правилах оказания первой медицинской помощи.

Перелом кости — определение и значимость проблемы

Перелом является распространенной природной травмой. Механизм возникновения этого вида травмы у человека такой же, как и у всех позвоночных. Около 80% всех переломанных костей приходится на трубчатые: бедренную, лучевую, тазовую. Повреждаются не только кости, но и рядом расположенные мягкие ткани — мышцы и сосуды. Реже происходит сдавливание или полный разрыв нервных окончаний.

Переломы в реальной жизни сочетаются с повреждением разных органов и систем организма. Такие заболевания в медицине называют сочетанными травмами. Например, при переломах ребер развивается плеврит, а при повреждении костей черепа — внутримозговые гематомы.

Какие бывают переломы: общепринятые медицинские классификации

Переломы классифицируют по нескольким критериям: по расположению отломков, локализации травмы и формы переломанного участка.

В зависимости от расположения отломков переломы кости бывают открытыми и закрытыми. В первом случае травма сопровождается повреждением мягких тканей, вплоть до того, что кость оказывается видимой. При закрытом переломе такого не случается: мягкие ткани остаются целыми, кровоизлияний нет.

Открытые переломы подразделяют на первичные и вторичные. В первом случае мягкие ткани травмируются из-за внешнего провоцирующего фактора, а во втором — из-за того, что осколок кости ранит ткани, образуя в них сквозную рану.

Есть отдельные типы, какие бывают закрытые переломы:

- Комбинированные. Характеризуются множественными повреждениями внутренних органов.

- Сочетанные. Появляются из-за внешнего воздействия, например, травм или радиации.

- Множественные. Повреждается несколько костей сразу.

- Единичные. Травмируется только одна кость.

- Полные. Концы кости отделяются друг от друга.

- Неполные — кость не разделяется, но на ее поверхности образуются трещины и краевые обломки.

Самый тяжелый вид травмы — перелом кости со смещением. Из-за перелома со смещением возникают осложнения: как паралич конечностей или потеря их чувствительности, потеря трудоспособности, а иногда и летальный исход.

По местоположению перелом классифицируют на следующие виды:

- Эпифизиолизный — с поражение зоны роста костной ткани у детей.

- Эпифизиарный — с травмированием полости сустава.

- Диафизарным — повреждение трубчатых костей.

- Вклоченным — связан с повреждением губчатых костных элементов.

Самой трудно излечимой считается эпифизиарный вид переломов. Он зачастую сочетается с вывихами, что не позволяет сразу определить тип травмы и назначить точное лечение.

Еще одну классификацию видов переломов дают по форме повреждения кости:

- Поперечные — линия разлома находится перпендикулярно относительно самой кости.

- Продольные — линия перелома расположена параллельно поврежденным кожным тканям.

- Косые — линия разлома располагается под углом к самой трубчатой кости

- Винтообразные — вид перелома, при котором костные отломки смещаются относительно первоначального положения.

- Оскольчатые — при травме не образуется ни одной линии перелома, но на участке кости появляются отдельные осколки.

- Клиновидные — это вид перелома характерен для травм позвоночника, когда одна кость вдавливается в другую и образует трещины и клиновидные дефекты на её поверхности.

- Компрессионный — вид перелома, при котором на поврежденном участке костной ткани образуется множество мелких обломков.

5 самых частых видов переломов костей

Статистика по переломам ошеломляет. Согласно данным практически каждый человек в развитых или развивающихся странах 1-2 раза в жизни ломает кости и суставы. Ежегодно в России регистрируется 9 млн. случаев подобных травм, в США — 7 млн. Эта травма суставов и костей является самый частой, из-за чего людям приходится экстренно обращаться к врачам-травматологам.

Разные виды переломов встречаются с неодинаковой частотой. Это обусловлено разной толщиной костной ткани на разных участках тела и тем, что на каждый из отделов приходится неравномерная нагрузка. Рассмотрим самые частые виды переломов и их особенности:

1 — Перелом лучевой кости на руке

На долю этого заболевания приходится до 22% от всех переломов. На рисунке можно увидеть, где располагается лучевая кость на руке.

По МКБ 10 перелом лучевой кости руки имеет код S52. 5. Код S 52 по МКБ 10 присвоен еще одной часто встречаемой травме — перелому плечевой кости.

Основная причина лучевой и плечевой кости рук — это падения, в результате которых человек инстинктивно подставляет под себя конечности.

2 — Перелом шейки бедра

По МКБ 10 такому виду перелома присвоен код S72. Причина травмирования сустава — падения с высоты или дегенеративные процессы в организме.

На фото смотрите, где располагается шейка бедра

По статистике после перелома шейки бедра после 65 лет больные в 88% случаев остаются инвалидами и погибают через 1-2 года после травмы.

3 — Перелом лодыжки

По МКБ 10 заболеванию присвоен код S82.5. Эту травму классифицируют на латеральный и дистальный вид (внутренний и внешний).

На фото смотрите, где располагается лодыжка.

Основная причина травмы — это подскальзывание на улице в холодное время года или неосторожный спуск по лестнице. Возникает он при падении на ногу, согнутую в коленном суставе.

4 — Перелом лицевого отдела черепа (носа и нижней челюсти)

Травмы в подавляющем случае встречаются у тех, кто часто вступает в драки или занимается профессиональным спортом. Классификация перелома костей носа и нижней челюсти по МКБ 10:

- перелом костей носа — код S02. 2;

- перелом костей нижней челюсти — код S02. 61.

Такие повреждения очень опасны.

5 — Перелом грудного и поясничного отдела позвоночника

Травма возникает в результате падения на прямые ноги с большой высоты. После перелома грудного отдела позвоночника возникает большее количество неврологических осложнений, особенно если речь идет о детях.

Поясничный и грудной отдел позвоночника смотрите на картинке.

Мо МКБ10 этим эти травмам дают следующую классификацию:

- компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника — код S 32.0;

- перелом грудного отдела позвоночника — код S22. 0.

К группе переломов грудного отдела позвоночника относится и травма ребер: код по МКБ 10 — S 22. 3. Основная причина травмирования ребер и грудной клетки — это ДТП.

3 признака перелома: абсолютные и относительные

Практически все виды переломов имеют общую симптоматику. Есть признаки, по которым можно лишь заподозрить травму (их называют относительными). По другим признакам (абсолютным), можно со 100% вероятностью выявить сломленную кость.

Как отличить ушиб от перелома! Верный признак, по которому отличают ушиб — это возможность двигать поврежденным суставом или конечностью (хотя это будет больно). Очень важной отличительной характеристикой переломов выступает аннулированная возможность нормального движения и шевеления. Например, если переломана лодыжка, то человек не сможет пошевелить стопой, в том чисте и большим пальцем на ноге.

К первой группе признаков перелома относят:

- Боль и дискомфорт в области травмирования. Боль усиливается при попытке сдвинуться с места. Этот признак также характерен и для сильного ушиба.

- Отечность мягких тканей возле болезненного сустава. Эти симптомы также характерны и для вывиха. Но есть правило, как отличить перелом от вывиха.

Как отличить перелом от вывиха! При вывихе нет патологической подвижности сустава, и не слышно хруста в месте повреждения кости, как это бывает, если сломать кость.

- Кровоподтеки на пораженном участке. Признак характерен и для переломов, и для растяжений. Поэтому Вы должны ознакомиться с еще одной памяткой, как отличать травмы.

Как отличить растяжение от перелома! При растяжении не меняется длина поврежденных конечностей и не происходит деформации суставов.

По относительным признакам, нельзя точно сказать, есть перелом или нет: нужно обращать внимание на абсолютные. Если наблюдается хруст в ноге или руке, деформация сустава или его патологическая подвижность (абсолютные признаки), то можно говорить о более серьезной травме, чем растяжение, ушиб и вывих.

Диагностика переломов

Диагностикой травмы занимается врач-хирург или травматолог. Самостоятельно можно отличить переломы от других травм (вывиха, ушиба), но определить степень его тяжести под силу только врачу.

Основной метод диагностики — рентгенография в двух проекциях. Смотрите, как выглядит перелом на снимке:

Если имеются признаки открытого перелома конечности, то врач дополнительно назначит больному МРТ или УЗИ, чтобы выявить насколько осколки повредили мягкие ткани и задеты ли нервные окончания.

Оказание первой помощи при переломах — 3 очень важных этапа

При переломах очень важно правильно и своевременно оказать доврачебную помощь. Последовательные грамотные действия позволят предупредить последствия травмы и болевой шок у пострадавшего.

Правила и порядок оказания первой помощи:

- Вызвать скорую помощь. Вправлять сустав самостоятельно — это то, чего нельзя делать при переломах. До выезда неотложки пострадавшему оказывают последовательную первую помощь.

- Дать пострадавшему обезболивающие средства — Кетанов или Найз. Лучше, если обезболивающие будут введены внутримышечно, так они подействуют быстрее. Если под рукой нет ампулы с лекарством, то используют препараты в таблетированной форме. Обезболивание — это то, что обязательно нужно делать при переломах. В противном случае человек будет ощущать интенсивные боли в суставе при попытке зафиксировать пострадавшую конечность, возможен даже болевой шок.

- Зафиксировать сустав шиной. На место перелома накладывают шину, чтобы обломки кости не повредили мягкие ткани. При оказании первой помощи можно использовать подручные средства: деревянную доску, лыжные палки. Если предметы, подходящие для шинирования отсутствуют, то в качестве шины используют тело самого пострадавшего. Например, сломанную ногу фиксируют к здоровой с помощью бинта или одежды. Верхнюю сломанную конечность фиксируют шиной к шее или туловищу.

Последующие правила оказания первой помощи будут зависеть от вида перелома. Если он открытый, то помощь будет включать в себя обеззараживание раны и остановку кровотечения до наложения шины. Бактерии через рану могут быстро попасть внутрь и вызвать гангрену конечностей. Перед тем как зафиксировать сустав в одном положении. необходимо положить на травмированный участок антисептическую салфетку, смоченную перекисью водорода.

При открытом переломе из раны нередко сочится кровь, поэтому нужно знать, как правильно остановить ее. Помощники должны правильно определить вид открывшегося кровотечения:

- Венозное. Кровь идет медленно и имеет темно-красный оттенок (бурого цвета). В этом случае жгут накладывают ниже места перелома.

- Артериальное. Кровь вытекает пульсирующей струей и имеет алый окрас — жгут фиксируют выше раны побыстрее, чтобы крови вылилось как можно меньше.

Вместо жгута можно использовать бинты, повязки или лоскуты одежды; если нужно срежьте одежду ножом. Под повязку обязательно следует положить листок с запиской. В нем люди, оказывающие первую помощь, обязательно должны указать время наложения сдавливающей повязки. Если скорая задерживается, то каждые 30 минут ослабляют жгут!

Если человек сломал грудной или поясничный отдел позвоночника, то ему шину не накладывают. В этом случае первая помощь включает в себя только вызов неотложной помощи, обезболивание и остановку крови. Если нужно перенести пострадавшего с места происшествия, например с проезжей части, то для этого используют только жесткие носилки. Человека фиксируют на носилках, для того, чтобы он не слетел. При переломе шейного отдела позвоночника используют иммобилизирующий воротник.

Методы лечения перелома: что делают в стационаре

Основные принципы лечения в стационаре — это сохранение жизни больного, устранение анатомических нарушений (мышечных зажимов), восстановление работы внутренних органов и поврежденных конечностей.

Оперативные методы

Основной метод лечения закрытых переломов — фиксация сустава с помощью гипса, лонгета или жестких ортезов. Если костные отломки сместились, то в план лечения дополнительно включают вытяжение — длительное сопоставление отломков с помощью системы грузов.

Существуют и хирургические методы лечения. Переломы лечат с помощью остеосинтеза — соединения костных отломков при помощи штифтов, винтов.

Современные методы лечения переломов подразумевают полное протезирование. Это когда сустав меняется полностью или частично. Это «золотой стандарт лечения» перелома шейки бедра у пациентов пожилого возраста.

Консервативные методы

После травмы люди испытывают болевые ощущения, поэтому им нужно знать, что принимать при переломах. Обычно в стационаре пациентам, особенно с переломанным позвоночникам, дают наркотические обезболивающие препараты — Кодеин. После этого переходят на нестероидные лекарства — Анальгин, Кетарол.

После переломов увеличивается риск образования тромбов, поэтому дополнительно нужно пить препараты, препятствующие свертываемости крови, по-другому их называют антикоагулянтами — Гепарин, Эноксапарин.

Если перелом открытый, то нужно предупредить бактериальную инфекцию, которая попадает внутрь раны. Для этого используют антибиотики (Цефтриаксон или Цефотаксим) или антибактериальные препараты (Метронидазол, Пефлоксацин).

От того, как успешно пройдет лечение, зависит, сколько времени придется ходить в гипсе при переломе. В среднем период лечения составляет от 1 до 2 месяцев.

Физиотерапевтический метод

Физиотерапия при лечении переломов используется для того. чтобы снять отек с мягких тканей и облегчить болевой синдром. Процедуры способствуют скорейшей регенерации костей, так как улучшают кровоснабжение на травмированном участке.

В остром периоде больным назначают такие методы лечения, как магнитотерапию (ее делают даже через гипсовую повязку). Магнитотерапия не только уменьшает боли, но и устраняет сдавливание мягких тканей.

В дополнение к магнитотерапии применяется еще один эффективный метод лечения — криотерапия. Но процедура возможно только на те области, которые свободны от гипсовой повязки. Основная цель назначения криотерапии — снятие отека с мягких тканей благодаря сужению кровеносных сосудов.

После стихания стадии обострения к перечисленным физиотерапевтическим методам лечения добавляют ультразвуковую терапию с гидрокортизоном и электростимуляцию. Эти методики помогают восстановить утраченный мышечный объем после переломов.

Немаловажное значение в лечении играет и лечебно-оздоровительная физкультура. После снятия гипса нужно постепенно разрабатывать конечности и суставы, чтобы они приобрели первоначальную подвижность. Узнавайте, как разработать лучевую и плечевую кости после перелома руки из видео и по советам врачей.

Источник