Оскольчатый перелом. Как не застрять в гипсе надолго?

Содержание статьи

Оскольчатый перелом – тяжёлая и опасная в плане развития осложнений травма. Его специфика заключается в раздроблении кости на несколько, более двух, отломков с сильным повреждением прилегающих мягких тканях. Причиной возникновения этого вида перелома могут стать падение с высоты, авария, спортивная, производственная или бытовая травма, огнестрельное ранение. Обычно это воздействие мощной давящей силы, направленной относительно кости продольно или поперечно.

Виды оскольчатых переломов

Степень опасности оскольчатого перелома и особенности лечения определяются его видом и локализацией. Чаще всего от данной травмы страдают трубчатые кости конечностей, но могут дробиться на осколки и другие кости.

- По локализации выделяются: оскольчатые переломы пояса верхних конечностей (ключица, плечевая, локтевая, лучевая, кости лучезапястного сустава); пояса нижних конечностей (тазовая, бедренная, большеберцовая и малоберцовая кости, коленная чашечка лодыжка, кости стопы); переломы черепа, позвоночника, ребра и др. Также выделяют внесуставные и внутрисуставные переломы. При втором виде травм нарушается ещё и целостность суставной капсулы, а значит, хрящевая ткань также требует восстановления.

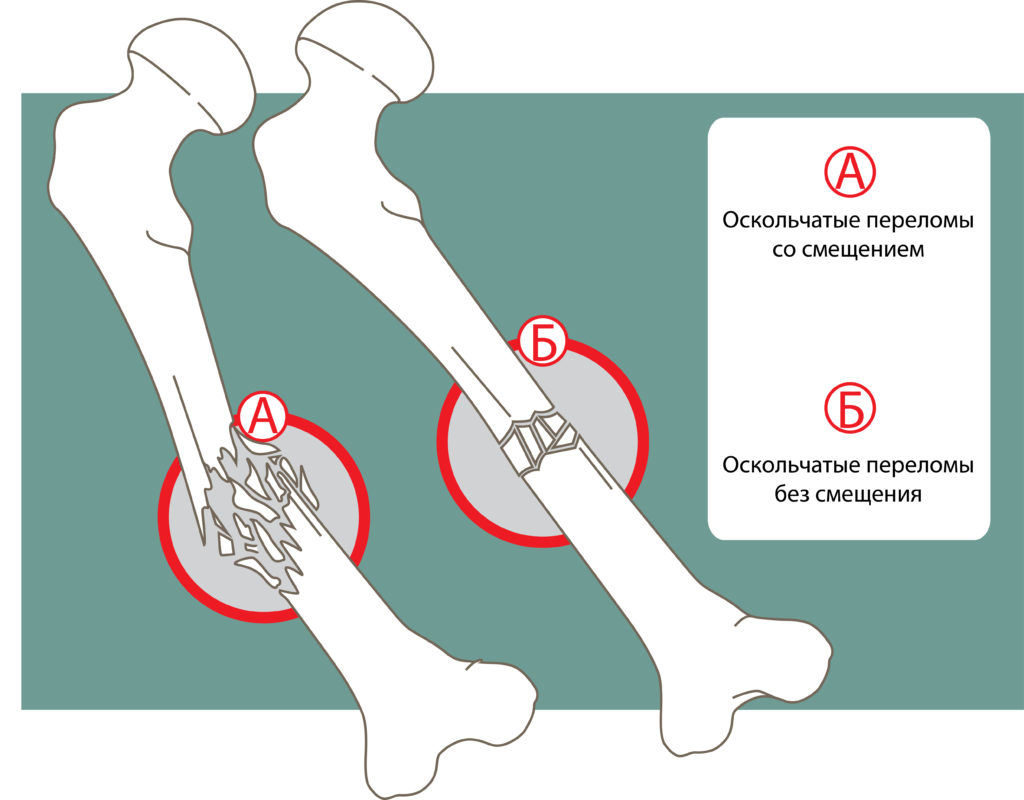

- По тяжести поражения оскольчатые переломы могут быть без смещения или со смещением. Конечно же, более сложный перелом – со смещением. Причём смещение может произойти как в момент травмы, так и позднее – при неправильно оказанной первой помощи, недостаточной иммобилизации повреждённой кости или несоблюдении рекомендаций врача при лечении.

-

По целостности мягких тканей выделяют закрытые и открытые переломы. В первом случае не нарушена целостность кожных покровов и основной массы окружающих мягких тканей. Однако не исключено внутреннее кровотечение, вызванное разрывом кровеносных сосудов. Внешне такой вид перелома сигнализирует о себе гематомой и отёком.

По целостности мягких тканей выделяют закрытые и открытые переломы. В первом случае не нарушена целостность кожных покровов и основной массы окружающих мягких тканей. Однако не исключено внутреннее кровотечение, вызванное разрывом кровеносных сосудов. Внешне такой вид перелома сигнализирует о себе гематомой и отёком.

Открытый перелом опаснее закрытого из-за сильного повреждения мышц, сухожилий, сосудов, кожи, которые разрываются сильно смещёнными осколками кости. При этом отломок выглядывает наружу. Высок риск кровопотери и инфицирования раны. Лечение при таком виде перелома более сложное, так как осколки требуют правильного сопоставления – репозиции, а сосуды, нервы, сухожилия и другие мягкие ткани – длительного восстановления.

Как распознать перелом

Точное определение характера и тяжести перелома возможно после проведения рентгенологического обследования. Однако существуют признаки перелома, которые следует знать каждому, чтобы не усугубить повреждение костной и мягких тканей и облегчить состояние пострадавшего. Перечислим их.

- Боль, возникающая сразу после перелома и несколько ослабевающая в состоянии покоя. При малейшем движении или пальпации она усиливается.

- Нарушение опорно-двигательной функции кости.

- Деформация повреждённого органа: неестественное положение, искривление оси конечности, уменьшение её длины, отёк.

- Потрескивающий, хрустящий звук (крепитация) при ощупывании в связи с трением краёв отломков друг о друга.

- Наличие гематомы, подкожного кровоизлияния.

Первая помощь при оскольчатом переломе

От правильности оказания первой помощи при оскольчатом переломе зависят успешность последующего лечения и восстановления, а иногда и жизнь человека. Если налицо перечисленные выше признаки перелома (или часть из них), необходимо:

- полностью обездвижить повреждённую часть тела с помощью шины из подручных средств (палка, доска) и при необходимости – импровизированных валиков;

- при сильном кровотечении обязательно наложить тугую повязку или жгут выше раны, записав время наложения для врачей скорой, так как нарушение кровотока более чем на полтора часа может привести к отмиранию тканей;

- приложить холод для уменьшения отёка и гематомы;

- дать пострадавшему обезболивающий препарат.

Ни в коем случае не стоит пытаться вправить кость или сустав на место, сопоставить костные отломки или вынуть их из открытой раны!

Лечение и предупреждение осложнений оскольчатого перелома

Тактика лечения выбирается врачом на основе результатов рентгенографии. Но в любом случае данный вид травм считается одним из самых сложных переломов в лечении. Причина – в том, что кость разламывается не по единой прямой линии, как при поперечных, продольных или косых переломах. И это делает её правильное сращивание затруднительным, особенно при смещении отломков. Нужна репозиция костных осколков и их надёжная иммобилизация на протяжении всего времени сращивания кости.

При закрытых переломах возможно проведение репозиции без обнажения кости. Однако, как правило, без операции не обойтись. Хирург проводит санацию повреждённого участка: изымает отмершие ткани и совсем мелкие осколки кости. При открытых переломах – обрабатывает края раны для предупреждения инфицирования.

Также оперативное вмешательство часто необходимо для возвращения осколкам исходного положения. То есть хирург собирает их, подобно пазлам или деталям конструктора, возвращая кости целостность. Нередко при сильной подвижности отломков для их удержания в нужном положении применяются различные фиксаторы – металлические пластины, скобы, стержни, спицы, шурупы, проволочные швы. Назначаются антибактериальные и противовоспалительные препараты.

Из-за повреждения мягких тканей, сосудов и нервных волокон болезненные ощущения могут преследовать пациента на протяжении всего периода лечения и реабилитации и даже после него. Поэтому приём обезболивающих средств может быть продолжительным.

К сожалению, отдалённые осложнения оскольчатого перелома могут на годы омрачить жизнь человеку. В их числе – неправильное срастание кости, изменение длины конечности, неполное восстановление функций пострадавшей кости или сустава, защемление нервов с постоянным болевым синдромом или частичной потерей чувствительности, ухудшение кровоснабжения тканей из-за повреждения сосудов. Поэтому в процессе реабилитации особенно важно применить все возможные средства для восстановления костной и окружающих тканей.

Меры реабилитации после оскольчатого перелома включают в себя электрофорез и другие виды физиотерапии, а также лечебную физкультуру. Улучшить репаративные процессы поможет питание, обогащённое кальцием, фосфором, витамином D и другими необходимыми костям минералами и витаминами.

Как ускорить восстановление после оскольчатого перелома?

Для ускорения срастания костных отломков и укрепления костной ткани врачи назначают препараты кальция с витамином D3, который обеспечивает всасывание минерала в кишечники. Однако нет никаких гарантий тому, что усвоенный кальций попадёт именно в кости. Потребляемый в мегадозах, этот макроэлемент имеет свойство скапливаться в сосудах, сердце, почках, закладывая основу для атеросклероза, почечнокаменной болезни и других нарушений здоровья.

Однако способ направить кальций по верному адресу был найден. Привлечь его в костную ткань способны лишь новорождённые, молодые костные клетки, которые и занимаются минерализацией скелета. Активировать их рождение безопасным способом, без применения гормонов помог натуральный анаболический компонент HDBA органик комплекс на основе трутневого гомогената.

Поэтому соединение биодоступной (цитратной) формы кальция, витаминов D3 и В6 с HDBA органик комплексом в составе препарата Остеомед Форте дало отличный результат при лечении перелома. Образование костной мозоли при приёме этого средства в ходе клинических исследований ускорялось на целых две недели! Это позволяло сократить сроки иммобилизации и быстрее перейти к стадии активных реабилитационных процедур.

Ценны анаболические (улучшающие рождение новых клеток) свойства Остеомеда Форте и для восстановления мышц, сухожилий и хрящевой ткани, которые нередко страдают при оскольчатом переломе. Выбирайте эффективные и безопасные остеопротекторы нового поколения, созданные с подлинной заботой о вашей костной системе, и будьте здоровы!

Список литературы

- Котельников Г. П., Миронов С. П. Травмотология и ортопедия : учебник. – М. : ГЕОТАР-Медиа, 2009.

- Епифанов В. А., Епифанов А. В. Реабилитация в травматологии и ортопедии. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 416 c

- Краткое руководство для практических врачей / Корнилов Н.В., Грязнухин Э.Г., Осташко В.И., Редько К. Г. – СПБ.: Гиппократ, 1999.

- Беспальчук П. И., Прохоров А. В., Болотовский А. И. Операции в травматологии и ортопедии : карманный справочник. – Минск : Попурри», 2001.

Автор: Дорошина В. А.

Рецензент: врач-рефлексотерапевт Курусь А. Н.

Источник

Оскольчатый перелом позвоночника: что это, симптомы, лечение

Один из самых опасных видов переломов позвоночника – с отделением острых кусков кости. Давайте рассмотрим, как проявляет себя такая травма и что нужно сделать для правильного лечения.

Что такое оскольчатый перелом позвоночника

Среди многочисленных видов переломов позвоночника оскольчатый считается одним из самых опасных и тяжелых в лечении. Врачи отмечают, что на такую травму приходится около 12% всех диагностируемых повреждений.

Компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника характеризуется отламыванием кусков кости. В результате образуется больше двух осколков – если оказать на него давление, велика опасность повреждения нервов, спинного мозга и сосудов.

Чем больше осколков – тем выше опасность того, что человек окажется парализованным. Потому при подозрении на получение такой травмы, самое важное – обеспечить пострадавшему полную неподвижность.

Классификация травмы

Существует градация такого перелома с разделением на три категории: открытый и закрытый со смещением и без смещения, суставной и внесуставной.

Открытый/закрытый

Открытый тип характеризуется повреждением тканей и кожных покровов. В крайних случаях осколок может пробить кожу и выйти наружу. Такой тип самый опасный, потому что в результате него чаще диагностируются тяжелые повреждения нервов и спинного мозга, реабилитация может занять несколько лет, а пациент – стать инвалидом. Однако, по статистике, такой тип повреждения диагностируется у малого числа обратившихся – чтобы кость «прошила» кожные покровы, нужно сильное механическое воздействие, часто – разнонаправленное.

Закрытый тип встречается чаще. В этом случае ткани остаются в сохранности, если повреждения и есть, то они внутренние, непосредственно в месте возникновения осколка кости.

Суставной/внесуставной

Оскольчатый перелом 12 позвонка или других его участков может быть суставным или внесуставным. Разница между ними заключается в задействованности суставов – областей, которые образуются суставными отростками. Травмы различаются по степени негативного воздействия на организм и нарушению двигательной способности.

Со смещением/без смещения

Отличие между двумя этими типами травмы заключается в смещении осколков позвонков в ту или иную сторону. Если оно есть, вероятность травмирования спинного мозга сильно увеличивается. Будет меняться степень болевого синдрома у пациента, а также уровень потери подвижности и другие сопровождающие травму симптомы.

Причины травмы

Компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника поясничного отдела не так просто получить. Такая форма травмы возникает, когда на тело оказывается слишком сильное давление и позвоночный столб как бы сжимается. Под действием сил позвонки не выдерживают и трескаются. Чем сильнее воздействие, тем выше вероятность, что отколется один или больше осколков.

Намного реже диагностируются повреждения из-за сильного скручивания или прямого удара в область будущей травмы.

Чаще всего от оскольчатого перелома страдают люди, занимающиеся экстремальными видами спорта, акробатикой, прыжками с парашютом. Получить повреждение можно, попав в автомобильную аварию.

Симптомы оскольчатого перелома позвоночника

Когда у человека оскольчатый перелом грудного позвонка и или травма локализована в других областях, это дает о себе знать несколькими симптомами:

- Сильная боль в месте повреждения. Пациенту будет сложно даже чуть повернуться – от резкого приступа боли некоторые теряют сознание.

- Ограниченная подвижность. Здесь многое зависит от места локализации. Если пострадал шейный отдел, пациент не сможет поворачивать голову, поясничный – корпус.

- Появление в месте повреждения выраженного отека. При попытке надавить возникает сильная боль.

- Паралич конечностей. У человека могут не двигаться как ноги, так и руки.

- Нарушение работы органов таза. У пациента может произойти дефекация или мочеиспускание, в долгосрочной перспективе наступает половая дисфункция.

- Потеря чувствительности кожного покрова. Из-за онемения пострадавший не будет чувствовать пальпации или уколов иглой.

Чем более тяжелый случай, тем сильнее будут симптомы. К примеру, потеря чувствительности или паралич часто связаны с нарушением целостности нервов и спинного мозга в определенном отделе. Пострадавший может потерять создание из-за болевого шока.

Как диагностировать

Специалист сможет сделать первые предположения уже по изучению условий травмы, к примеру при сильном падении на голову или копчик. Кроме того, выполняется осмотр позвоночного столба для определения открытого или закрытого типа перелома.

Когда пострадавшего доставляют в больницу, ему делают рентген. Если случай сложный, выполняется МРТ – она помогает определить степень поражения тканей, которые нанесла травма. Допускается использование КТ.

Лечение оскольчатого перелома позвоночника

Для успешности лечения важны верная диагностика в момент поступления человека в больницу и правильно выбранный курс восстановления.

Консервативное лечение

Если пациент получил оскольчатый перелом позвоночника L1 или другого участка в легкой степени, позвоночный столб стабилен, а осколок один, допускается использование консервативного лечения. Человеку назначается курс обезболивающих средств, а также особый режим двигательной активности.

В зависимости и от степени тяжести травмы, в постели предстоит провести до двух месяцев. Еще около полугода нельзя будет оказывать на позвоночник никаких физических нагрузок – пациентам запрещается даже наклоняться.

Нужно будет носить и специальный корсет, ограничивающий движение. К этому придется привыкнуть, но на кону восстановление работоспособности и нормальная жизнь.

Хирургическая терапия

Операция на оскольчатом переломе позвоночника будет являться единственным выходом. Когда осколков много, сильно повреждены ткани и костный мозг пациента. В этом случае часто осколки нужно будет удалить, восстановить нормальное кровообращение и целостность позвоночного столба, ушить связки и мышцы. Возможна установка имплантата.

Реабилитация после травмы

Чтобы восстановление после оскольчатого перелома L1 позвонка или другого участка прошло успешно, нужно внимательно следовать рекомендациям врача ортопеда-травматолога и не перегружать свое тело.

В первые полгода медики требуют носить корсет, а также назначают комплекс ЛФК, подобранный персонально под пациента. Серьезная активность исключена – есть опасность травмирования нервных корешков сместившимся позвонком.

Дальнейший курс реабилитации завит от того, что будет происходить в первые месяцы. Может потребоваться длительное восстановление с постепенным возвращением подвижности конечностям – некоторые пациенты заново учатся ходить. На поздних этапах назначается массаж, иглоукалывание и другие подобные методики физиотерапии.

Последствия и возможные осложнения

Самое страшное последствие – это полный или частичный паралич. К осложнениям относятся потеря чувствительности конечностей, уменьшение подвижности тела, возникновение судорог или обмороков. Если перелом открытый и не оказано нужного лечения, не соблюдаются санитарные требования, опасность представляет и возникновение у пациента масштабного некроза. Чтобы последствия не привлеки к инвалидности, нужно строго выполнять предписания врача. Медику же нужно регулярно обследовать пациента, делать МРТ и использовать другие методы диагностики.

Источник

Компрессионные оскольчатые переломы тел поясничных позвонков: причины, симптомы, диагностика, лечение

Лечение компрессионных оскольчатых переломов тел поясничных позвонков

Сохранность связочного аппарата, в частности передней и задней продольных связок, при компрессионных оскольчатых переломах дает право ряду авторов высказаться в пользу консервативного лечения, заключающегося в одномоментном форсированном вправлении с последующей иммобилизацией в течение 3-4 месяцев (Holdswortli) -9-12 месяцев (А. В. Каплан).

Методика форсированного одномоментного вправления аналогична описанной нами при лечении компрессионных клиновидных переломов.

Длительность ношения корсета диктуется сроками наступления спонтанного переднего костного блока за счет обызвествления передней продольной связки.

Консервативное лечение с исходом в спонтанный передний костный блок часто не приносит выздоровления пострадавшему. Как показали многочисленные находки в процессе оперативных вмешательств по поводу застарелых компрессионных оскольчатых переломов тел позвонков, причиной болей и других осложнений даже при наступлении переднего спонтанного костного блока является интерпозиция масс разорванных дисков между фрагментами сломанного тела. Наличие такой интерпозиции приводит к тому, что с телами смежных позвонков оказывается спаянным только передний фрагмент сломанного позвонка. Задний же, наиболее ответственный в функциональном отношении фрагмент остается подвижным. Наличие подвижного фрагмента, а также остатки поврежденных дисков являются причиной болей и других поздних осложнений. Поэтому неэффективным в этих случаях оказывается и задний спондилодез.

Операция частичного замещения тела позвонка

Показанием к операции частичной резекции тела сломанного позвонка с последующим передним спондилодезом по типу частичного замещения является наличие компрессионного оскольчатого перелома тела позвонка.

Задачей предпринимаемого оперативного вмешательства являются создание условии для наступления переднего костного блока между задним фрагментом тела сломанного позвонка и телами смежных позвонков с устранением имеющейся интерпозиции массами разорванных межпозвонковых дисков; удаление остатков поврежденных межпозвонковых дисков; восстановление нормальной высоты поврежденного переднего отдела позвоночника и нормализация анатомических взаимоотношений в задних элементах позвонков.

Чем ранее производится вмешательство, тем технически легче и проще осуществить его. Срок вмешательства в каждом отдельном случае зависит от состояния пострадавшего, от степени выраженности общих явлений бывшей травмы, наличия пли отсутствия сопутствующих повреждений. При отсутствии противопоказаний оптимальным сроком для оперативного вмешательства являются 5-7-е сутки с момента возникновения повреждения.

Лучшим методом обезболивания является эндотрахеальный наркоз с релаксантами. Достигаемые при этом виде обезболивания мышечная релаксация и выключение спонтанного дыхания значительно облегчают техническое выполнение операции. Обязательно своевременное тщательное и педантичное замещение кровопотери.

Положение пострадавшего на операционном столе зависит от избранного оперативного доступа.

Существующие оперативные доступы к поясничным позвонкам можно разделить на три группы: задний и задне-наружный, передний чрезбрюшинный, передний и передне-наружный внебрюшниные доступы.

Задний доступ наиболее широко применяется в ортопедии и травматологии. Этот доступ создает достаточный простор для манипуляций на остистых, поперечных и суставных отростках, а также дужках поясничных позвонков.

Задне-наружный доступ (люмботрансверзэктомия) широко используется хирургами-фтизиатрами для радикального вмешательства на очаге поражения при туберкулезном спондилите поясничной локализации. Наш опыт подтверждает мнение о том, что этот оперативный доступ позволяет осуществлять только «малые» вмешательства на телах позвонков, такие, как кюретаж очага, биопсия, так как не создает достаточного простора манипуляциям и не позволяет осуществлять за ними визуальный контроль. Рядом хирургов используется передний чрезбрюшинный оперативный доступ. По мнению Hensell (1958), этот доступ не получил распространения из-за частых осложнений в виде динамической непроходимости кишечника и тромбоза сосудов брыжейки. В 1932 г. В. Д. Чаклин предложил левосторонний передне-наружный внебрюшинный доступ к нижним поясничным позвонкам. В последующем этот доступ был модифицирован применительно к верхним поясничным позвонкам. Hensell (1958) описал передний внебрюшинный доступ, осуществляемый через парамедиальный разрез.

Оптимальными оперативными доступами являются следующие.

- К пояснично-крестцовому отделу позвоночника и поясничным позвонкам, включая каудальный отдел II поясничного позвонка, — передний внебрюшинный парамедиальный доступ.

К этим отделам позвоночника может быть также использован и передне-наружный внебрюшинный как лево-, так и правосторонний доступ по В. Д. Чаплину. Недостаткам доступа В. Д. Чаклина является его большая травматичность.

- Ко II поясничному позвонку при необходимости осуществления манипуляций и на I поясничном межпозвонковом диске, включая каудальный отдел тела I поясничного позвонка, — левосторонний внебрюшинный передне-наружный доступ с резекцией одного из нижних ребер.

При необходимости этот оперативный доступ легко может быть превращен в внебрюшинно-трансторакальный доступ, позволяющий одномоментно осуществлять манипуляции и на поясничном, и па грудном отделах позвоночника.

- К I поясничному позвонку при необходимости осуществления манипуляций на краниальном отделе II поясничного позвонка и теле II поясничного позвонка — чресплевральный доступ с диафрагмотомией. У отдельных субъектов этот оперативный доступ позволяет осуществить вмешательство и на краниальном отделе III поясничного позвонка.

- К нижним грудным, средним и верхним грудным позвонкам — чресплевральный как право-, так и левосторонний оперативный доступ.

Манипуляции на позвонках. Одним из оперативных доступов обнажают тело сломанного позвонка и смежные с ним поврежденные межпозвонковые диски. Для удобства манипулирования па позвонках необходимо, чтобы полностью были обнажены тело сломанного позвонка, межпозвонковый диск и каудальная половина вышележащего позвонка, межпозвонковый диск и краниальная половина нижележащего позвонка. Широкими изогнутыми элеваторами, введенными между передней продольной связкой и превертебральной фасцией, оттесняют и защищают крупные кровеносные сосуды. Необходимо периодически ослаблять натяжение сосудов для восстановления в них нормального кровотока. Обычно паравертебральные ткани имбибированы кровью, излившейся в момент травмы. Передняя продольная связка может быть продольно расслоена, но никогда не бывает разорванной в поперечном направлении. Обычно разорванные межпозвонковые диски лишены свойственного им тургора и не выстоят в виде характерных валиков. На уровне III поясничного позвонка в переднюю продольную связку вплетаются волокна левой срединной ножки диафрагмы. Ножку диафрагмы прошивают провизорной лигатурой и отсекают. Следует помнить, что по ее медиальному краю проходит почечная артерия. Выделяют, перевязывают и рассекают две пары поясничных артерий и вей, проходящие по передней поверхности тел позвонков. Фартухообразно рассекают переднюю продольную связку и на правом основании откидывают вправо. Разрез ее производят по левой боковой поверхности тела сломанного позвонка, смежного межпозвонкового диска, каудальной половине вышележащего и краниальной половине нижележащего позвонка, параллельно и несколько кнутри от пограничного симпатического ствола. Следует помнить, что передняя продольная связка интимно связана с телами позвонков и свободно перекидывается через межпозвонковые диски.

После отделения и откидывания вправо передней продольной связки обнажают передне-боковую поверхность тел позвонков. Пинцетом удаляют отломки. Обычно имеется один большой фрагмент переднего отдела тела сломанного позвонка, под которым расположены более мелкие фрагменты, сгустки фибрина, интерпонированные массы межпозвонковых дисков. Костные фрагменты удаляются довольно легко, они связаны с позвонком только фиброзными тканями. В зависимости от характера повреждения удаляется большая или меньшая часть сломанного позвонка. Нередко от сломанного позвонка остаются только боковые и задняя его части. Обязательному полному удалению подлежат разорванные диски. Удаляют каудальную пластинку вышележащего и краниальную пластинку нижележащего позвонков. После удаления всех поврежденных тканей образуется прямоугольный дефект, стенками которого являются задний и боковые отделы сломанного позвонка, каудальная и краниальная поверхности, тел смежных позвонков. Все они образованы кровоточащей губчатой костью. При соответствующих показаниях может быть осуществлена и передняя декомпрессия удалением заднего отдела сломанного позвонка.

Необходимость в передней декомпрессии возникает при осложненных переломах. Задний фрагмент сломанного позвонка смещается кзади и, деформируя позвоночный канал, вызывает сдавление спинного мозга. В этих случаях под контролем зрения удаляют выстоящий в просвет позвоночного канала задний фрагмент сломанного тела и производят операцию полного замещения тела позвонка.

Послеоперационное ведение

После операции пострадавшего укладывают в кровать со щитом в положении на спине. Ему придают положение умеренного сгибания. Достигается это путем легкого сгибания ног в коленных и тазобедренных суставах на валике, подведенном под область коленных суставов. В этом положении пострадавший проводит первые 10-12 суток. В последующем его укладывают в заранее изготовленную заднюю гипсовую кроватку, повторяющую нормальные физиологические изгибы позвоночника. В этой кроватке пострадавший находится 3-4 месяца. Поясничный лордоз может формироваться и при помощи ранее описанных гамачков.

Внутривенное вливание жидкостей (кровь, полиглюкин) прекращают после стабилизации артериального давления. По показаниям вводят обезболивающие, сердечные, дают кислород. По восстановлении спонтанного дыхания производят экстубацию. Обычно все показатели приходят к норме к моменту окончания операции или в ближайшие часы после ее окончания. В послеоперационном периоде рекомендуется введение антибиотиков.

Через 24 часа удаляют резиновые выпускники, введенные в подкожную клетчатку. Могут быть явления пареза кишечника и задержка мочеиспускания.

Обычно к концу 2-х — началу 3-х суток состояние пострадавшего улучшается. Через 3-4 месяца накладывают большой гипсовый корсет. Пострадавшего выписывают на амбулаторное лечение. Через 4-6 месяцев корсет снимают. К этому времени уже рентгенологически определяется костный блок между сломанным и смежными позвонками.

Следует иметь в виду, что на рентгенограмме обычно хорошо видна только кортикальная часть трансплантата, а его большая губчатая часть теряется в массе тел позвонков.

Таким образом, раннее первичное оперативное лечение пострадавших с закрытыми компрессионными раздробленными проникающими переломами тел поясничных позвонков, проведенное по предложенной нами и описанной выше методике, дает хороший эффект. С помощью проводимого вмешательства создаются условия для быстрейшего наступления костного блока. Удаление поврежденных дисков исключает возможность наступления поздних осложнений со стороны элементов спинного мозга. Частичное, а при необходимости и полное замещение тела сломанного позвонка позволяет сохранить нормальную высоту неродного поврежденного отрезка позвоночника к предотвращает возможность развития осевой деформации позвоночника. Наступившее костное сращение в области поврежденного и смежных с ним позвонков исключает возникновение последующей функциональной несостоятельности позвоночника.

Источник