Перелом 5-й плюсневой кости

Содержание статьи

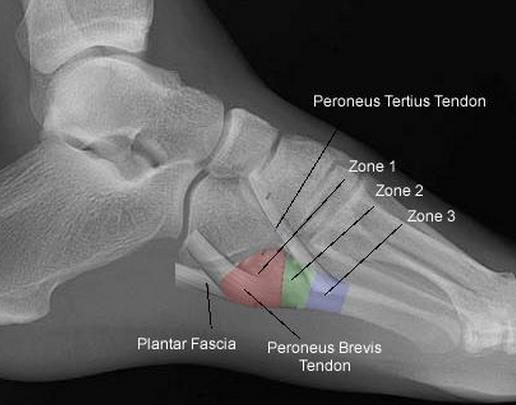

Переломы тела и головки 5-й плюсневой кости мало примечательны, так как их диагностика и лечение подчиняются тем же признакам что и переломы других малых плюсневых костей. Особый интерес представляет собой перелом основания 5-й плюсневой кости, так как он имеет ряд принципиальных отличий. Перелом основания 5-й плюсневой кости часто встречаемая травма. В зависимости от механизма повреждения существуют 3 основных зоны локализации перелома. При форсированной инверсии стопы происходит перелом в первой зоне, при форсированной аддукции стопы во второй зоне, при постоянно повторяющейся перегрузке в третьей зоне. Также перелом основания 5 плюсневой кости часто ассоциирован с повреждениями в суставе лисфранка, разрывах латерального комплекса связок.

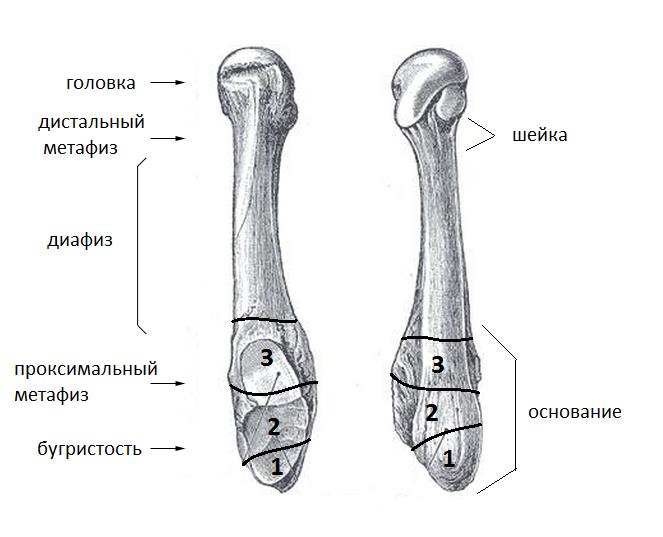

Выделяют 5 основных анатомических областей пятой плюсневой кости: бугристость, основание, диафиз, шейка, головка. К основанию крепятся сухожилия короткой и длинной малоберцовых мышц, третья малоберцовая мышца крепится к проксимальной части диафиза.

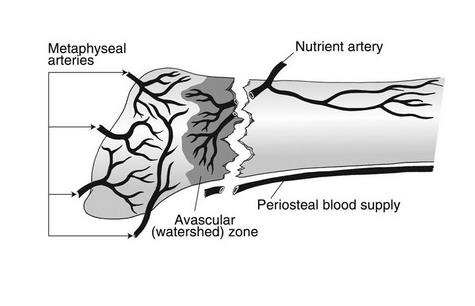

Кровоснабжение осуществляется диафизарной и метафизарной ветвями, вторая зона является областью водораздела этих ветвей, по этой причине переломы во второй зоне склонны к несращению.

Зона перелома | Описание | Рентгенограммы |

Зона 1 (псевдо-перелом Jones) | Перелом бугорка. Отрывной перелом, происходит из-за избыточно длинной подошвенной связки, латерального пучка подошвенной фасции или резкого перенапряжения малоберцовых мышц. Несращения встречаются редко. |

|

Зона 2 (перелом Jones) | Зона метафизарно-диафизарного перехода. Переходит на предплюсне-плюсневый сустав. Плохо кровоснабжаемая зона. Высокий риск несращения. |

|

Зона 3 | Проксимальный перелом диафиза. Располагается дистальнее межплюсневого сочленения. Стресс-перелом у бегунов. Ассоциирован с кавоварусной деформацией и сенсорными нейропатиями. Высокий риск несращения. |

|

Боль по наружному краю стопы, усиливающаяси при нагрузке весом тела. При пальпации стандартные боль, крепитация, патологическая подвижность, хотя последние два симптома могут отсутствовать при неполном переломе или переломе без смещения. Боль усиливается при эверсии стопы. Для инструментальной диагностики применяются ренгтгенография в прямой, боковой и косых проекциях, в редких случаях КТ и МРТ.

Лечение переломов 1-й зоны чаще всего консервативное. Накладывается гипс или используется жёсткий ортез, которые позволяют ходить с полной нагрузкой непосредственно после травмы. Иммобилизация на протяжении 3 недель, после чего рекомендуется ношение специальной обуви с жёсткой подошвой. Некоторая болезненность при нагрузке сохраняется до 6 месяцев.

При переломах во второй и третьей зоне без смещения отломков, требуется более длительная иммобилизация: 6-8 недель. Нагрузку на ногу при этом следует полностью исключить (ходьба на костылях). После появления рентгенологических признаков сращения возможен переход на обувь с жёсткой подошвой.

Учитывая высокий риск несращения при переломах во 2 и 3 зонах рекомендовано оперативное лечение. Это связано с тем что в 25% случаев острых переломов и в 50% случаев хронических переломов (с выраженной периостальной реакцией и склерозом внутрикостного канала) в зонах 2 и 3 при лечении методом гипсовой иммобилизации сращения не происходит. При оперативном лечении переломов в зонах 2 и 3 чаще всего применяется внутрикостный остеосинтез при помощи компрессирующего винта. Желательно использовать винты большого диаметра (6-6,5мм) для создания адекватной компрессии и исключения ротационной нестабильности. Применяется две различные техники: в одной винт вводится строго по ходу интрамедуллярного канала, перед этим необходимо тщательно рассверлить канал и пройти его при помощи мечика, чтобы при введении винта не произошло перелома диафиза. При этом нельзя использовать винты большой длинны, так как возможен перелом стенки диафизарного канала в более узкой шеечной части кости. Вторая техника подразумевает введение винта перпендикулярно плоскости перелома с выходом через переднемедиальную кортикальную пластинку диафиза. При этом так же необходимо рассверлить канал и пройти его мечиком.

В ряде случаев возникает необходимость накостного остеосинтеза с использованием костнопластического материала. В качестве костно-пластического материала может быть использовано губчатое вещество из гребня подвздошной кости, проксимального мыщелка большеберцовой кости или костноиндуктивный материал на основе трикальцийфосфата. Для остеосинтеза в этих случаях может быть использована как внутрикостная фиксация компрессирующим винтом, так и накостный остеосинтез пластиной.

Если вы — пациент, и предполагаете, что у вас или ваших близких может быть перелом основания 5-й плюсневой кости и вы хотите получить высококвалифицированную медицинскую помощь, вы можете обратиться к сотрудникам центра хирургии стопы и голеностопного сустава.

Если вы врач, и у вас есть сомнения в том что вы сможете самостоятельно решить ту или иную медицинскую проблему связанную с переломом основания 5-й плюсневой кости, вы можете направить своего пациента на консультацию к сотрудникам центра хирургии стопы и голеностопного сустава.

Источник

Переломы плюсневых костей

Плюсневые кости входят в группу мелких трубчатых костей скелета человека. Переломы плюсневых костей являются наиболее распространенным переломами костей стопы. А именно переломы основания пятой плюсневой кости, происходящие в результате инверсии стопы. Локализация перелома должна быть тщательно проанализирована врачом, так как лечение различных по локализации и характеру переломов достаточно сильно разнятся.

Виды переломов плюсневых костей стопы

Есть два основных типа переломов плюсневых:

- Травматические переломы — в связи с острой (внезапной) травмы к среднего и переднего отдела стопы.

- Стресс переломы — из-за чрезмерной длительной нагрузки или повторяющихся незначительных травм на фоне абсолютно нормальных плюсневых костей.

Так же переломы плюсневой кости стопы классифицируются по локализации, характеру перелома и наличию смещения:

- Переломы основания, тела или подголовчатые переломы плюсневых косте;

- Переломы плюсневой кости со смещением или без смещения;

- Переломы косые, поперечные, винтообразные, оскольчатые.

Распространенность

Переломы плюсневых костей составляют от 5% до 6% от всех переломов костей скелета. Они в равной степени распространено среди мужчин и женщин планеты.

Чтобы понять механизм переломов плюсневых костей, вероятно, лучше начать с краткого объяснения анатомии стопы.

Стопа человека состоит из 26 костей:

- 5 плюсневых костей. Это трубчатые кости, которые расположены между костями предплюсны и фалангами пальцев. Функционально плюсневые кости играют важную роль в движении, выполняя роль рычага при движениях стопы (шаги, бег, прыжки).

- 14 фаланг пальцев. Первый палец состоит из двух фаланг, остальные пальцы — из трех.

- 3 клиновидные кости. Расположены между ладьевидной костью и первыми тремя плюсневыми костями.

- Кубовидная кость

- Ладьевидная кость

- Таранная кость

- Пяточная кость

Все вместе кости стопы образуют очень сложный механизм, который компенсирует колоссальные нагрузки в течение дня и помогает гасить удары при каждом шаге.

Причины переломов плюсневых костей

Основные причины переломов плюсневых костей стопы это:

- Интенсивные и продолжительные спортивные нагрузки

- Остеопороз (ослабление кости)

- Падение тяжелого предмета на стопу,

- Автодорожная травма

- Падение с высоты (прыжок)

Симптомы переломов

- Боль, которая развивается постепенно, увеличивается при нагрузках

- Отек стопы

- Подкожное кровоизлияние (синяк)

Пациенты с такими симптомами, как правило, испытывают внезапное начало острой, напряженной боли после травмы. Иногда пациент может слышать хруст или щелчок в момент травмы. Боль заставляет пациента хромать. Пациенты с переломом плюсневых костей также сопровождает отек, который нарастает в течение дня и уменьшается ночью. При тяжелых переломах плюсневых костей со смещением очевидной деформации может быть и незаметно.

Диагностика переломов плюсневых костей

Для более детального понимания проблемы, врач выясняет у пациента механизм травмы включая силу, место приложения и направление удара.

Стресс переломы обычно связаны с увеличением интенсивности или продолжительности повторяющихся движений, таких как бег, бальные танцы и др.

Осмотр: Тщательный осмотр и изучение всей стопы и голеностопного сустава имеет решающее значение в выявлении сочетанных повреждений. Деформация, отек и кровоизлияние визуализируются без труда.

Рентгенограмм в 2-х проекциях обычно достаточно, чтобы диагностировать перелом. Но при стресс-переломах без смещения, иногда, их невозможно определить даже очень опытному врачу.

В таких случаях назначаются контрольные рентгенограммы через 10-14 дней, когда происходит резорбция костной ткани в месте перелома. Так же стресс переломы трудно увидеть на рентгеновских снимках, пока они не начали срастаться и не начала образовываться костная мозоль. Как раз её очень хорошо видно на рентгенограммах. Компьютерная томография или МРТ могут быть необходимы для исключения стресс перелома и других патологий стопы.

Первая помощь при переломах плюсневых костей

- Ограничение нагрузок и движений. Важно, ограничить движения и нагрузки на стопу, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

- Холод местно. Использование льда поможет замедлить или уменьшить отек и обеспечить ощущение онемения, которое облегчит боль. Лед имеет смысл прикладывать к месту травмы в течение первых 48 часов после травмы. Никогда не держите лед более чем 20 минут за один раз, чтобы предотвратить отморожение. Перерыв 1,5 часа перед повторной экспозицией льда, это позволяет тканям вернуться к нормальной температуре и трофике, повторять по мере необходимости. Можно завернуть любой замороженный продукт в полотенце и приложить к месту повреждения. Лед должен быть применен как можно скорее после травмы. (Не кладите лед прямо на кожу. Кроме того, нельзя оставлять лед во время сна, и держать его более 30 минут. Это может вызвать отморожение).

- Эластичное бинтование. Нужно забинтовать ногу эластичным бинтом. Но забинтовать правильно, не слишком туго. Если пальцы стали холодными, появилось онемение, значит бинтование слишком тугое. Эластичный бинт ограничит отек и ограничит движения в суставе. Спать можно без бинта. Но передвигаться обязательно забинтовав ногу эластичным бинтом.

- Возвышенное положение. Придайте поврежденной ноге возвышенное положение, например, положив ногу на подушку лежа на диване или кровати. Если Вы сидите, можно положить ногу на стул, это уменьшит отек и боль.

Исключаются: нагревание поврежденной зоны в течение первой недели, растирание алкоголем и массаж, который может усугубить отек. Например, исключить горячие ванны, сауны. Тепло имеет противоположный эффект по сравнению со льдом. То есть, это стимулирует кровоток.

Важно ограничить нагрузку при ходьбе (не опираться полностью на стопу), пока повреждение не будет диагностировано доктором.

Лечение переломов плюсневых костей стопы

Консервативное лечение плесневой кости

Тактика лечения будет зависеть от локализации перелома и его тяжести.

Цель любого лечения переломов плюсневой кости — помочь пациенту вернуться к полноценной жизни. Соблюдение рекомендаций врача поможет быстрейшему восстановлению функции стопы и предотвращению дальнейших проблем в будущем.

Мы убеждены, что при переломах без смещения взрослым пациентам накладывать гипс нет необходимости, так как это доставляет много неудобств, и они в состоянии понять, что нужно ограничить нагрузку, для скорейшего сращения перелома. Смещения костных отломков не происходит без нагрузки. Но нашим юным пациентам трудно объяснить, что на ногу нельзя наступать или ходить только с опорой на пятку. Поэтому детей мы гипсуем.

Как правило при травматических переломах рекомендуют ходить только с опорой на пятку либо вовсе без опоры, передвигаясь с костылями.

При стресс-переломах рекомендуется ходить с частичной нагрузкой на стопу, но обязательно в индивидуальных ортопедических стельках, которые «разгружают» поврежденный участок.

Если перелом плюсневой кости с незначительным смещение, выполняется попытка репозиции и фиксация гипсовой лонгетой.

Если перелом сопровождается значительным смещением костных отломков (более чем на половину ширины плюсневой кости) решается вопрос об операции.

Операция при переломе плюсневой кости

Показанием к операции при переломе является смещение отломков плюсневой кости больше чем на половину ширины кости.

Чрескожная фиксация спицами

Была популярна на протяжении многих лет и продолжает оставаться одним из самых популярных методов в международном масштабе.

Сначала врач закрыто устраняет смещение отломков, затем через отломки в определенных (учитывая характер перелома) направлениях просверливаются спицы.

Плюсы: малая травматичность, быстрота, легкость, дешевизна, отсутствие разреза и как следствие послеоперационного рубца.

Минусы: концы спиц остаются над кожей, для того чтобы спицу можно было удалить после срастания перелома; риск инфицирования раны и проникновение инфекции в область перелома; длительное ношение гипсовой повязки 1 месяц; неудобства в повседневной жизни.

Открытая репозиция перелома

Открытая репозиция при переломе плюсневой кости стопы, накостный остеосинтез пластиной и винтами. Операция включает в себя хирургический разрез, доступ к сломанной плюсневой кости аккуратно отводя сухожилия, сосуды и нервы, мобилизацию костных отломков, устранение смещения и фиксация в правильном положении.

Гипсовая иммобилизация не проводится, так как металлоконструкция, фиксирует отломки.

Разрешается ходьба с опорой на пяточную область в течение месяца.

Реабилитация после перелома плюсневой кости

Как только перелом плюсневой кости срастется и уменьшится боль, врач позволит дозированно наступать на стопу, постепенно увеличивать нагрузку.

Не занимайтесь самолечением!

Определиться с диагнозом и назначить правильное лечение может только врач. Если у Вас возникли вопросы, можете позвонить по телефону или задать вопрос по электронной почте.

| Лечение переломов стопы | Цена, руб |

| Ручная репозиция | от 2 500 |

| Наложение гипсовой повязки | от 1 500 |

| Остеосинтез (без учета металлоконструкции) | от 38 000 |

| Местная анестезия | от 700 |

| Проводниковая анестезия | от 3000 |

| Перевязка, снятие швов | от 500 |

Источник

Стрессовые переломы голени и стопы

Стрессовые переломы происходят в костях, претерпевающих механическую усталость. Они являются следствием чрезмерных повторяющихся субмаксимальных нагрузок, которые создают дисбаланс между костной ресорбцией и формированием. Переломы обычно возникают в месте наибольшей нагрузки; это называют «образованием трещин». Если эту микроскопическую трещину невозможно вылечить и подвергать ее дальнейшим нагрузкам, микроповреждение увеличится, и трещина увеличивается в размерах. Такое увеличение может быть причиной перелома кости на макроскопическом уровне.

Эпидемиология / этиология

По оценкам, 15-20 % травматического перенапряжения — стрессовые переломы. Эти типы переломов связаны с физической активностью, предполагающей непрерывные нагрузки (например, бег или марширование). Около 50 % стрессовых переломов приходятся на большеберцовую кость; однако, стрессовый перелом может случиться в любом месте. Стопа (особенно вторая плюсневая кость) — другое распространенное место стрессовых переломов. Сообщается, что для женщин риск получения стрессового перелома выше в 1,5 — 12 раз, по сравнению с мужчинами.

Совсем скоро состоится семинар Георгия Темичева «Диагностика и терапия проблем нижних конечностей. Анализ ходьбы и бега». Узнать подробнее…

Стрессовые переломы могут возникать из-за множества факторов, включая уровень активности, прочность костей, прием противовоспалительных препаратов, радиацию, пищевой статус, остеопороз, гормональный дисбаланс, депривацию сна и коллагеновые аномалии. Повторное возникновение стрессовых переломов зависит от химического состава кости, прилежащих мест прикрепления мышц, сосудистой сети, системных факторов и режима спортивной активности. Другие возможные факторы риска включают в себя возраст, пол, обувь и режим тренировок. Среди спортсменок высокий уровень склонности к спортивной «триаде» (аменорея, пищевые расстройства и остеопороз), но выносливые спортсмены мужчины с нехарактерно низким уровнем сексуальных гормонов также имеют риск получения стрессового перелома.

С биомеханической точки зрения, стрессовые переломы могут быть следствием утомления мышц, из-за которого кость получает избыточную нагрузку. К тому же положение элементов нижних конечностей предположительно влияет на риск получения стрессовых переломов. Более того, ранние исследования показывали, что малая толщина большеберцовой кости, высокая степень внешнего вращения бедра, варусное положение голеностопа и плюсны, гиперпронация голеностопа, полая стопа и разница в длине ног могут увеличить риск стрессовых переломов среди спортсменов (данные для некоторых факторов неоднозначны).

Клиническое проявление

Клиническое проявление может варьироваться среди пациентов, вследствие этого необходимо получить полную историю болезни для определения вероятности стрессового перелома. Человек может описывать ухудшение симптомов со временем при наличии активности и не сообщать об особом характере развития травмы. Первоначально боль может появляться во время активности, но затем становится постоянной. Важно учитывать, что пациент может не упомянуть основную для физиотерапевта информацию об увеличении или изменении активности. У пациента в области локализации боли может быть незначительный отек и покраснение, очаговая или точечная болезненная чувствительность (предусматривается прикосновение одним пальцем), разница в длине ног и усиление боли при опоре на ногу, провоцирующее анталгическую походку. Тест камертоном вдоль болевой области должен вызвать сильные болезненные ощущения в случае перелома. Легкоатлеты, спортсмены и военнослужащие как правило страдают от стрессовых переломов. Риск для пациентов увеличивается, если между тренировками или соревнованиями отсутствует достаточный отдых. Молодые спортсменки (в пределах этой выборки), более предрасположены к стрессовым переломам из-за триады вредных для костной массы факторов.

Дифференциальный диагноз

Различные диагнозы варьируются в зависимости от местонахождения боли. Другие возможные диагнозы включают инфекцию, опухоль, синдром сдавливания, артрит, компрессионное поражение нерва, медиальный тибиальный стресс-синдром, и другие травмы мягких тканей.

Компартмент-синдром развивается из-за давления внутри мышечных футляров (отсеков) голени, разделённых фасциальными слоями. Давление в футлярах может быть результатом возникновения повышенной потребности в кислороде и, как следствие, усиленного притока крови к напряженной мышце. У пациентов могут возникать судороги в икрах, мышечное напряжение, сильная боль, свисающая стопа и парестезия стопы. Острый приступ синдрома сдавливания является неотложным состоянием, и операционная фасциотомия является основным вариантом лечения.

Медиальный тибиальный стресс-синдром (МТСС) или синдром расколотой голени предполагает периостит на стыке середины и дистальной трети медиальной поверхности большеберцовой кости. Этот синдром может быть результатом тягового напряжения камбаловидной мышцы, длинного сгибателя пальцев или глубокой фасции голени. Остеосцинтиграфия используется для диагностики этого синдрома и в случае его наличия показывает повышенное накопление радиофармпрепарата в длинных сегментах кости по сравнению с очагами, проявляющимися при стрессовых переломах. Во время обследования пациенты с МТСС могут испытывать слабую болезненность вдоль внутренней поверхности большеберцовой кости.

Если после первичной оценки есть подозрения на стрессовый перелом, терапевту следует направлять пациента на диагностику для подтверждения или опровержения диагноза. Рентгеновские снимки обычно используются для диагностики стрессовых переломов, несмотря на плохую чувствительность. Стрессовые переломы обычно не проявляются на рентгенограмме в течение 2 — 6 недель после травмы; когда они становятся видимыми, появляются в виде полос просветления и могут иметь кортикальное уплотнение. Остеосцинтиграфия является наилучшей диагностической визуализацией стрессовых переломов (переломы заметны во 2-3 день после травмы).

Обследование

При оценке состояния совершеннолетнего пациента со стрессовым переломом нижней конечности, важна полная история болезни.

Основные данные по истории болезни человека со стрессовым переломом:

- Боль при нагрузке на ногу.

- Недавнее увеличение активности (высокая интенсивность и/или высокая периодичность).

- Постепенная манифестация заболевания.

- Начинается с боли при напряжении, однако прогрессирует до боли в покое и по ночам.

Во время физического обследования специалист может выбрать соответствующий повреждению подход. Важный аспект обследования включает наблюдение за осанкой и биомеханикой, анализ походки, несоответствия длины ног, болезненности при пальпации и объем движений. У пациентов со стрессовыми переломами обычно наблюдаются болезненность при пальпации и отек в прилегающих мягких тканях. Согласно некоторым данным (Hatch и др., 2007), во время физического осмотра важно провести неврологическую проверку на чувствительность, состояние сосудов (наполнение капилляров и ЧСС нижних конечностей), осмотр кожи на предмет деформаций, отеков или синяков, и оценку объема движений для определения наличия разницы в интенсивности боли при движении.

Необходимо с особым вниманием отнестись к стрессовым переломам ладьевидной кости, одному из самых распространенных типов стрессовых переломов стопы. Фактором риска является особая конфигурация стопы (однако данный признак не всегда показателен). Повреждения появляются как у пациентов с плоскостопием и полой стопой, так и с нормально развитой стопой.

Лечение

Для стрессовых переломов голени и стопы существуют оперативные и неоперативные методы лечения. Оперативному вмешательству, используемому для лечения стрессовых переломов, способствуют несколько факторов. Один из факторов — местонахождение травмы (число кровеносных сосудов в определённой части тела влияет на заживление стрессовых переломов). По некоторым данным (Brockwell и др.), таранную кость, ладьевидную кость, медиальную лодыжку, сесамовидные кости большого пальца стопы и основание пятой плюсневой кости идентифицируют как зоны высокого риска, поэтому хирургическая операция рекомендуется к проведению в первую очередь. Для плюсны возможны консервативные методы лечения, поскольку она имеет хорошее кровоснабжение. Рекомендуется полное прекращение на 4-8 недель активности, вызвавшей стрессовый перелом. Возможность переноса веса на повреждённую конечность может быть установлена по степени боли пациента при концентрировании на ней нагрузки. С другой стороны, перелом медиальной лодыжки имеет высокую степень риска из-за вероятного прогрессирования до травматического перелома. Такие переломы могут быть вылечены открытой репозицией и операцией с внутрикостной фиксацией, быстрее приводящей к реабилитации, по сравнению с методом консервативной терапии (6 — 8 месяцев).

Профиль деятельности пациента является еще одним фактором, учитываемым в лечении стрессовых переломов. Иногда для высококвалифицированных спортсменов (входят в группу особого риска) операция считается оптимальным вариантом из-за уменьшенного временного промежутка до возвращения к нормальной активности. В систематическом обзоре (Torg и др., 2010) не нашли значительной разницы в результатах между оперативным и консервативным (отсутствие нагрузки на ногу, гипсование) методами лечения. Однако, другое исследование показывает разницу в среднем времени возвращения атлетов в спорт; при консервативной терапии реабилитация занимает 5,6 месяцев, а после оперативного вмешательства — 3,8 месяца. То же исследование свидетельствует о 86% успеха при лечении несмещенных стрессовых переломов гипсованием (отсутствие нагрузки на ногу в течение 6 — 8 недель). Также было отмечено (Torg и др., 2010), что консервативное лечение, исключающее некоторую степень нагрузки на ногу (нагрузка на ногу с отдыхом или ограничение активности) приводит к заживлению повреждений (первая линия лечения). Для хирургии также важно рассматривать тип стрессового перелома, если он смещенный, раздробленный или уже была предпринята неэффективная попытка консервативного лечения. Операция обычно заключается в открытом вправлении с внутрикостной фиксацией винтовыми зажимами и иногда включает костный имплантат.

Физическая терапия

Физиотерапевтический подход включает в себя информирование пациента и контроль изменения активности.

На начальной стадии терапии для заживления следует снизить патологическое напряжение на кость до нормального физиологического уровня. Это обычно представляет собой ослабление или отсутствие нагрузки на ногу в течение 1 — 2 месяцев, в зависимости от тяжести перелома. Водные упражнения, катание на велосипеде и тренировки верхней части тела позволят пораженной нижней конечности находится в покое, пока пациент поддерживает физическое здоровье. После исчезновения боли в пострадавшей области и с разрешения врача, следует возобновить нагрузку на кость, подвергающейся коррекции. При завершении периода отдыха следует предохранять кость для ее корректного заживления, но избегать мышечной атрофии и ухудшения физического состояния. Боль или дискомфорт являются направляющими факторами в определении подходящей активности и механической нагрузки; пациент может чередовать тренировки или выполнять иной тип физической активности для поддержания здоровья, сохраняя интенсивность ниже провоцирующей симптомы заболевания. Костыли или другие технические средства реабилитации могут быть предписаны для снижения нагрузки на ногу или для исправления хромоты. Следует оценить нижние конечности на правильность расположения их элементов, а также применить ортезы для минимизации биомеханических факторов риска. Период относительного отдыха и изменения активности чрезвычайно важен для заживления. Прогрессирующее укрепление мышц также может помочь пациенту благополучно вернуться к нормальной активности после заживления перелома и может быть ключевым фактором предупреждения рецидива.

Информирование пациента

Информирование поможет пациенту определить причину стрессового перелома и избежать его повторения. Бег — частая причина стрессового перелома; они обычно происходят при резкой смене тренировочного режима, например, увеличение беговой дистанции (уровень доказательности 2а). Продолжительность тренировок (круглогодичная) также связана с причинами переломов. Следовательно, для спортсменов важно оценить тренировочную программу и другие факторы (тип стопы и беговой поверхности). При исследовании повторных стрессовых переломов 60% пострадавших спортсменов были легкоатлетами; 40% из них имели полую стопу, по сравнению с 13% легкоатлетов без повреждений в контрольной группе. Поскольку на данный момент нет данных, которые связывали бы лечение синдрома полой стопы со снижением риска травмы, пациенту будет полезно просто знать тип его стопы и взаимосвязи повреждений с персональным контролем тренировок. Доказательства высокой степени достоверности, относящиеся к предупреждению травм в беге, имеются только для контролируемых в особых условиях тренировок с ограниченным общим километражом. Доказательства средней степени достоверности идентифицируют полую стопу как фактор риска, наименее достоверные доказательства идентифицируют как фактор риска разную длину ног. Биопротезирование способно уменьшить риск стрессового перелома, но исследования не показывают связь с конкретными анатомическими изменениями. Легкоатлеты могут также изменить длину шага и беговой темп для снижения риска стрессового перелома большеберцовой кости, уменьшая величину напряжения. Чем больше длина шага человека и выше скорость бега, тем больше величина напряжения на большеберцовую кость. Сокращение длины шага на 10% и сокращение скорости бега на 1 м/с, что приводит к увеличению числа шагов за милю, может помочь легкоатлетам уменьшить вероятность стрессового перелома большеберцовой кости. При информировании пациента следует сфокусироваться на ограничении излишней беговой дистанции и резких изменений в расписании тренировок. Установленная индивидуально программа тренировок рекомендована для помощи пациенту адаптироваться к нагрузкам при беге.

Заключение

Для предупреждения стрессовых переломов пациенту (не только легкоатлету) следует постепенно увеличивать частоту и интенсивность упражнений и избегать резкого увеличения тренировочных нагрузок, подавляющих костную способность восстанавливаться в ответ на нагрузку. Физиотерапевту следует оценить движения пациента внутри кинематической цепи для определения особых потребностей в изменении активности.

Клиническое заключение

Стрессовые переломы — результат избыточной нагрузки на кость при физической активности. Их появление возможно предупредить путем постепенного изменения упражнений и выполнения умеренных действий. Стрессовые переломы в общем случае лечатся отсутствием нагрузки на ногу и при относительном покое. Перспективные исследования смогут предоставить большую доказательность факторов, способных спровоцировать или предотвратить стрессовые переломы. Такие области исследования включают в себя минималистичную обувь, учет анатомии стопы и параметры тренировок.

Примечание о новых исследованиях

Последнее исследование было опубликовано относительно двух квалифицированных легкоатлетов, выбравших минималистичную обувь, что привело к развитию стрессового перелома плюсневой кости. Во время роста популярности минималистичной (или с имитацией босой стопы) обуви, это та тема, в которой необходимы дальнейшие исследования для определения потенциальных рисков и преимущества использования этого типа легкоатлетической обуви.

Источник: Physiopedia — Leg and Foot Stress Fractures.

Источник