Перелом плюсневой кости

Содержание статьи

Переломы плюсневых костей — одна из наиболее частых травм стопы. Наиболее часто происходят переломы 5-й плюсневой кости. Переломы плюсневых костей встречаются чаще в социально и экономически активном возрасте, 2-5 декада жизни.

Типичными механизмами травмы являются прямой — падение тяжёлого предмета, раздавливание, или опосредованное воздействие силы — ротация ноги при фиксированном переднем отделе стопы. Другими возможными механизмами становятся избыточное подошвенное сгибание — эквиваленты повреждения Лисфранка, с множественными переломами оснований плюсневых костей, а также стресс-переломы (маршевые переломы), из-за постоянной повторяющейся микротравмы.

Классификация учитывает локализацию, тип перелома, степень смещения, угол, вовлечение суставных поверхностей, — все стандартные критерии классификации переломов трубчатых костей. Помимо этого можно выделить острые переломы, связанные с однократным воздействием избыточной травмирующей силы, и стрессовые переломы, связанные с функциональной перегрузкой и постоянно повторяющимися микротравмами.

В зависимости от локализации и типа перелома первыми симптомами становятся боль и отсутствие возможности полноценно переносить вес на ногу. При осмотре следует обратить внимание не только на наличие отёка и кровоподтёка определённой локализации, но и на общие анатомические особенности строения стопы (нормальная, кавоварусная, плановальгусная). При оценке амплитуды движений также оценивается степень ротации пальцев стопы, их перекрещивание. В случае застарелых переломов возможны изменения свода стопы в виде коллапса сводов по сравнению с неповреждённой стороной.

Для диагностики обычно достаточно осмотра специалиста и рентгенограмм в прямой и боковой проекции. В случае стресс переломов может возникнуть необходимость в дополнительных методах обследования таких как КТ и МРТ.

При изолированных переломах 2-3-4 плюсневых костей без смещения показано консервативное лечение в брейсе или короткой гипсовой повязке с постепенным увеличением нагрузки по мере регресса болевого синдрома.

Это возможно благодаря множеству поперечных связок, выполняющих роль стабилизаторов отломков, благодаря шинированию с неповреждёнными плюсневыми костями. При повреждении более чем одной плюсневой кости, значимом смещении (более 4 мм), методом выбора становится оперативное лечение. Для оперативного лечения могут использоваться как вводимые интрамедуллярно спицы, винты или стержни (в случае ротационно относительно стабильных переломов), так и минипластины (как компрессирующие так и блокируемые) или же использование компрессирующих винтов (2-3) без пластины. В послеоперационном периоде требуется ходьба в ортезе без нагрузки до появления признаков консолидации.

Переломы 1-й плюсневой кости требуют оперативного лечения. Это связано с тем что во время ходьбы на первую плюсневую кость приходится 40-60% нагрузки, а также через неё передаётся сила подошвенного толчка, кроме того она самая короткая и связана с самой длинной из плюсневых костей, а в цикле ходьбы обладает наибольшей амплитудой движений. Данный вид переломов редко встречается в изолированном варианте.

Для остеосинтеза чаще всего используются компрессирующие винты и пластины.

Переломы основания 5-й плюсневой кости освещены в отдельной статье. К переломам диафизарной части, шейки и головки 5-й плюсневой кости подход мало отличающийся от 2-3-4 плюсневых костей, при поперечных переломах — возможно использование интрамедуллярных спиц, винтов, стержней, компрессирующих пластин, при косых переломах — компрессирующих винтов и при многооскольчатых — блокируемых пластин. Возможны комбинации данных методов в зависимости от конкретных случаев.

Стресс-переломы основания 2-й и 3-й плюсневой кости — «маршевые» переломы. Часто диагноз не удаётся поставить своевременно, так как рентгенологически диагностика на ранних стадиях затруднительна. Переломы часто происходят на фоне резкого увеличения физической нагрузке, изменения характера нагрузки. Боль в стопе сначала тупая и ноющая, постепенно становится всё более острой и локализуется в области повреждения.

Лечение преимущественно консервативное. Помимо периода иммобилизации 6-8 недель, следует обратить внимание пациента на необходимость изменения режима тренировок, а зачастую и режима питания (часто такие переломы встречаются у очень худых пациентов с выраженными ограничениями в диете, а также остеопорозом). В случае если речь идёт о профессиональном спортсмене раннее хирургическое лечение с использованием компрессирующего интрамедуллярного винта с или без пересадки костной ткани показало лучшие результаты в плане скорости сращения и возвращения больного в большой спорт.

Источник

Перелом 5-й плюсневой кости

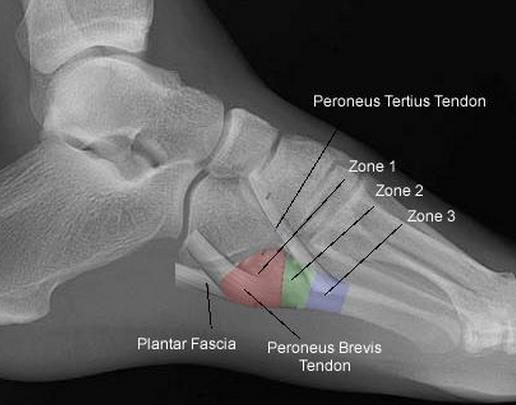

Переломы тела и головки 5-й плюсневой кости мало примечательны, так как их диагностика и лечение подчиняются тем же признакам что и переломы других малых плюсневых костей. Особый интерес представляет собой перелом основания 5-й плюсневой кости, так как он имеет ряд принципиальных отличий. Перелом основания 5-й плюсневой кости часто встречаемая травма. В зависимости от механизма повреждения существуют 3 основных зоны локализации перелома. При форсированной инверсии стопы происходит перелом в первой зоне, при форсированной аддукции стопы во второй зоне, при постоянно повторяющейся перегрузке в третьей зоне. Также перелом основания 5 плюсневой кости часто ассоциирован с повреждениями в суставе лисфранка, разрывах латерального комплекса связок.

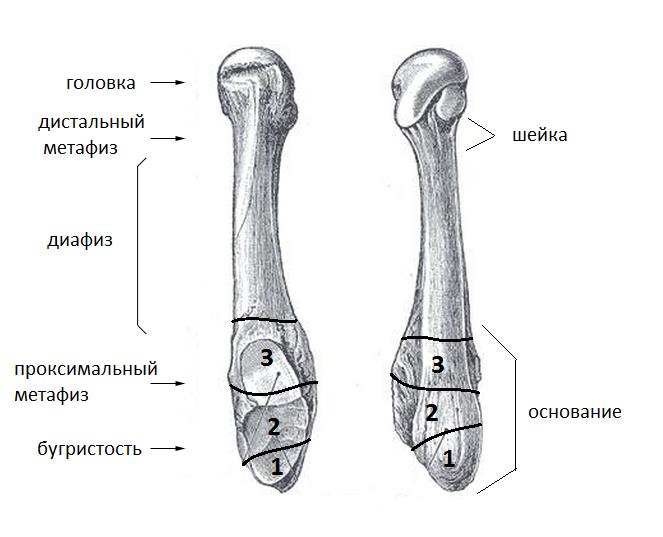

Выделяют 5 основных анатомических областей пятой плюсневой кости: бугристость, основание, диафиз, шейка, головка. К основанию крепятся сухожилия короткой и длинной малоберцовых мышц, третья малоберцовая мышца крепится к проксимальной части диафиза.

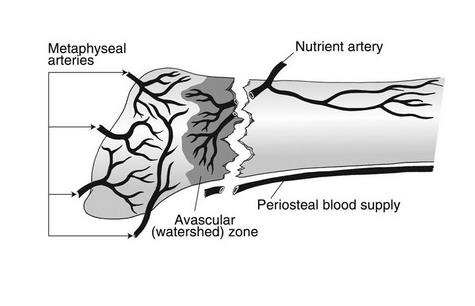

Кровоснабжение осуществляется диафизарной и метафизарной ветвями, вторая зона является областью водораздела этих ветвей, по этой причине переломы во второй зоне склонны к несращению.

Зона перелома | Описание | Рентгенограммы |

Зона 1 (псевдо-перелом Jones) | Перелом бугорка. Отрывной перелом, происходит из-за избыточно длинной подошвенной связки, латерального пучка подошвенной фасции или резкого перенапряжения малоберцовых мышц. Несращения встречаются редко. |

|

Зона 2 (перелом Jones) | Зона метафизарно-диафизарного перехода. Переходит на предплюсне-плюсневый сустав. Плохо кровоснабжаемая зона. Высокий риск несращения. |

|

Зона 3 | Проксимальный перелом диафиза. Располагается дистальнее межплюсневого сочленения. Стресс-перелом у бегунов. Ассоциирован с кавоварусной деформацией и сенсорными нейропатиями. Высокий риск несращения. |

|

Боль по наружному краю стопы, усиливающаяси при нагрузке весом тела. При пальпации стандартные боль, крепитация, патологическая подвижность, хотя последние два симптома могут отсутствовать при неполном переломе или переломе без смещения. Боль усиливается при эверсии стопы. Для инструментальной диагностики применяются ренгтгенография в прямой, боковой и косых проекциях, в редких случаях КТ и МРТ.

Лечение переломов 1-й зоны чаще всего консервативное. Накладывается гипс или используется жёсткий ортез, которые позволяют ходить с полной нагрузкой непосредственно после травмы. Иммобилизация на протяжении 3 недель, после чего рекомендуется ношение специальной обуви с жёсткой подошвой. Некоторая болезненность при нагрузке сохраняется до 6 месяцев.

При переломах во второй и третьей зоне без смещения отломков, требуется более длительная иммобилизация: 6-8 недель. Нагрузку на ногу при этом следует полностью исключить (ходьба на костылях). После появления рентгенологических признаков сращения возможен переход на обувь с жёсткой подошвой.

Учитывая высокий риск несращения при переломах во 2 и 3 зонах рекомендовано оперативное лечение. Это связано с тем что в 25% случаев острых переломов и в 50% случаев хронических переломов (с выраженной периостальной реакцией и склерозом внутрикостного канала) в зонах 2 и 3 при лечении методом гипсовой иммобилизации сращения не происходит. При оперативном лечении переломов в зонах 2 и 3 чаще всего применяется внутрикостный остеосинтез при помощи компрессирующего винта. Желательно использовать винты большого диаметра (6-6,5мм) для создания адекватной компрессии и исключения ротационной нестабильности. Применяется две различные техники: в одной винт вводится строго по ходу интрамедуллярного канала, перед этим необходимо тщательно рассверлить канал и пройти его при помощи мечика, чтобы при введении винта не произошло перелома диафиза. При этом нельзя использовать винты большой длинны, так как возможен перелом стенки диафизарного канала в более узкой шеечной части кости. Вторая техника подразумевает введение винта перпендикулярно плоскости перелома с выходом через переднемедиальную кортикальную пластинку диафиза. При этом так же необходимо рассверлить канал и пройти его мечиком.

В ряде случаев возникает необходимость накостного остеосинтеза с использованием костнопластического материала. В качестве костно-пластического материала может быть использовано губчатое вещество из гребня подвздошной кости, проксимального мыщелка большеберцовой кости или костноиндуктивный материал на основе трикальцийфосфата. Для остеосинтеза в этих случаях может быть использована как внутрикостная фиксация компрессирующим винтом, так и накостный остеосинтез пластиной.

Если вы — пациент, и предполагаете, что у вас или ваших близких может быть перелом основания 5-й плюсневой кости и вы хотите получить высококвалифицированную медицинскую помощь, вы можете обратиться к сотрудникам центра хирургии стопы и голеностопного сустава.

Если вы врач, и у вас есть сомнения в том что вы сможете самостоятельно решить ту или иную медицинскую проблему связанную с переломом основания 5-й плюсневой кости, вы можете направить своего пациента на консультацию к сотрудникам центра хирургии стопы и голеностопного сустава.

Источник

Перелом плюсневой кости стопы

Специалисты реабилитационного центра «Лаборатория движения» помогут в восстановлении функций опорно-двигательного аппарата

Консультация реабилитолога

Записаться

В ортопедической практике перелом плюсневой кости стопы достаточно распространен: на плюсневые кости приходится 35% переломов стопы. Около 80% из них протекают без смещения и считаются неосложненными. У взрослых и детей старше 5 лет преимущественно диагностируют повреждение пятой и третьей плюсневых костей. На травматизацию со смещением приходится 35%. Терапевтические мероприятия зависят от характеристик травмы, осложнений, сопутствующих заболеваний. Лечение проводят ортопеды. Особое место занимает реабилитация после перелома, без помощи врача человек может получить инвалидность. Восстановительную программу составляют индивидуально для каждого пациента.

Рассказывает специалист ЦМРТ

Дата публикации: 25 Июня 2021 года

Дата проверки: 28 Июня 2021 года

Причины переломов плюсневых костей стопы

В зависимости от патогенетического фактора различают переломы:

Травматические. Острые повреждения вызваны падением на стопу тяжелых предметов, скручиванием ее переднего отдела (чаще возникает перелом основания пятой плюсневой кости) и пр. На открытые повреждения приходится 10%.

Патологические. Ряд факторов — остеопороз, остеомиелит, опухолевый процесс, прием лекарств, генетические аномалии, несбалансированное питание с дефицитом минералов и витаминов — способствуют ослаблению костной ткани. Для получения перелома достаточно незначительного усилия.

Стрессовые. С воздействием постоянного травматического фактора низкой/умеренной интенсивности на стопы сталкиваются военные, вынужденные много маршировать, артисты балета, спортсмены. Вторая и третья плюсневые кости стопы фиксированы; первая, четвертая и пятая — относительно подвижны. Поэтому перелом 4 плюсневой кости стопы встречается часто. Во время ходьбы и танцев основная нагрузка приходится на вторую и третью плюсневые кости, поэтому риск усталостных переломов указанных структур выше.

Нейропатические. Перелом плюсневой кости (чаще — пятой) обнаруживают у пациентов с осложненным сахарным диабетом. При полинейропатии изменяется чувствительность в ногах, и человек не в состоянии контролировать силу воздействия по причине утраты чувствительности.

Симптомы перелома плюсневой кости стопы

Клинические признаки коррелируют с типом повреждения. Закрытый перелом костей плюсны проявляется:

- болью

- припухлостью

- усилением болезненности при пальпации над тыльной поверхностью ступни

- гематомой

Перелом первой плюсневой кости можно заподозрить при отеке большого пальца нижней конечности, его отклонения от привычной анатомической оси.

Признаки открытой травмы — выступание костных структур из раны во внешнюю среду, кровотечение, нестерпимая боль.

Стрессовые переломы не сопровождаются яркой симптоматикой. Первоначально тупые, ноющие боли в стопе возникают в момент двигательной активности, в дальнейшем присутствуют и в покое. У некоторых видна деформация ступни, вызванная тягой внутренних мышц.

У пациентов с нейропатией болевые ощущения снижены, на прием к ортопеду люди приходят с жалобами на изменение внешнего вида стопы.

Диагностика

Выбор способов обследования имеет решающее значение для правильного ведения больного и предотвращения осложнений. В зависимости от клинической картины пациенту может быть выполнены:

Рентгенография — базовое исследование, которое выполняют при травме стопы. Информации часто недостаточно. Стрессовый перелом на ранней стадии не визуализируется на обычных рентгенограммах или присутствует незначительная периостальная реакция, которую легко пропустить. Исследование показывает перелом костей плюсны, но не подходит для диагностики повреждений мягких тканей и связок.

Компьютерное сканирование предоставляет больше информации о патологии. Показания включают подозрение на стрессовый перелом при неоднозначных данных рентгенографии. КТ демонстрирует отрывные, оскольчатые повреждения и все патологии костной ткани.

Магнитно-резонансная томография — наиболее информативный способ исследования при сложной травме ступни с вовлечением мягких тканей и разрывом/растяжением связок. Снимок МРТ показывает отек костного мозга раньше, чем КТ. Магнитно-резонансная томография — лучший способ визуализации стрессовых переломов стопы, подходит для дифференциации последних и синовита, дегенеративных изменений. Оптимальный вариант для получения полной картины составляющих стопы — предплюсны, плюсны, пальцевых фаланг, твердых и мягкотканных структур — сочетание магнитно-резонансной томографии и компьютерного сканирования.

Ультразвуковое исследование в травматологии нашло применение благодаря доступности, простоте использования, но в качестве единственного способа диагностики УЗИ неприменимо.

К какому врачу обратиться

Первоначально лечением всех переломов занимается ортопед-травматолог, при патологических формах обоснована консультация остеопоролога, эндокринолога. Важно при сохраняющейся боли в течение 6 недель после травмы провести повторную диагностику.

Самарин Олег Владимирович

Травматолог • Ортопед • Вертебролог стаж 22 года

Булацкий Сергей Олегович

Ортопед • Травматолог стаж 14 лет

Телеев Марат Султанбекович

Травматолог • Ортопед • Спортивный врач стаж 8 лет

Бодань Станислав Михайлович

Ортопед • Травматолог стаж 25 лет

Степанов Владимир Владимирович

Ортопед • Травматолог • Вертебролог стаж 8 лет

Ахмедов Казали Мурадович

Ортопед • Травматолог стаж 4 года

Чарин Юрий Константинович

Ортопед • Травматолог • Вертебролог стаж 32 года

Дихнич Олег Анатольевич

Ортопед • Травматолог стаж 29 лет

Гайдук Александр Александрович

Врач ЛФК • Физиотерапевт • Ортопед стаж 28 лет

Аверюшкин Андрей Владимирович

Травматолог • Ортопед • Вертебролог стаж 34 года

Как лечить перелом плюсневой кости?

Переломы костей плюсны бывают:

- шейки — без смещения, со смещением

- диафиза — без смещения, оскольчатый, перелом центрального отдела плюсневой кости со смещением, стрессовый

- перелом Джонса проксимального отдела V плюсневой кости/бугристости у основания.

Лечение зависит от характера повреждения, может включать:

- обезболивание, наложение давящей повязки, сапожка из гипса с постепенным увеличением нагрузки по мере купирования болевого синдрома (в неосложненных случаях)

- операцию малотравматичным/ открытым способом

Перелом первой плюсневой кости стопы чаще сочетанный (сложный), подразумевает хирургическое лечение. Изолированный закрытый перелом 2, 3, 4, 5 костей плюсны стопы (без смещения) можно вести консервативно. При сложных/сочетанных травмах и смещении более 4 мм тактика активная. Установленные интрамедуллярные спицы, винты, стержни, пластины и последующая иммобилизация ноги при переломах плюсневых костей обеспечивают фиксацию.

Реабилитация после перелома плюсневой кости

Мероприятия направлены на восстановление нормальной анатомии и функции конечности. В арсенале реабилитологов:

- Фармакопунктура. В биологически активные точки нижней конечности с помощью иглы доктор вводит лекарственные препараты со спазмолитическим, репаративным, действием. Инъекции способствуют уменьшению отека, расслаблению мышц, лучшему заживлению.

- Лечебный массаж. Мягкие поглаживания, разминания усиливают лимфодренаж, уменьшают боль, препятствуют образованию контрактур.

- ЛФК. Инструктор подбирает эффективный комплекс упражнений для занятий в клинике и дома. Лечебная физкультура после перелома плюсневой кости помогает быстрее вернуться к активному образу жизни и избавиться от хромоты.

- Кинезиотейпирование — фиксация мышц и связок специальными лентами для придания стопе физиологичного положения.

- Пилатес, йогатерапию — упражнения для расслабления, улучшения эластичности связок, подвижности суставов и пр.

- Исследования показали, что при комплексном мультидисциплинарном подходе результаты лучше.

Последствия

Если вовремя не диагностировать патологический процесс, пренебречь лечением и восстановлением, ожидаемо развитие осложнений, препятствующих удовлетворительной функции конечности.

Метатарзалгия — стойкая боль в переднем отделе стопы, после перелома синдром поддерживает:

- плюснефаланговый синовит

- аваскулярный некроз

- сесамоидит

- инфекционный артрит

- нейропатия

- неправильное сращение костных отломков

Для выявления перечисленных изменений необходимо сделать МРТ стопы, сканирование наиболее информативно в демонстрации последствий травмы.

Профилактика

Профилактика подразумевает дозирование нагрузки на стопу, выбор подходящей обуви (с фиксацией стопы) при занятиях спортом. Уменьшить вероятность нейропатических повреждений ноги можно, если взять за правило вставать максимально аккуратно, с поддержкой на опору. Пожилые пациенты должны быть обследованы в обязательном порядке на остеопороз. При выявлении нарушений минерального обмена обязательно патогенетическое лечение.

Источники

Bica D, Sprouse RA, Armen J. диагностика и лечение распространенных переломов стопы. Am Fam Physician. 2016 Feb 1. 93 (3):183-91.

Райт АА, Хегедус Эдж, Ленчик л, Кун Кей, Сантьяго л, Смолига Дж. Диагностическая точность различных методов визуализации при подозрении на стрессовые переломы нижних конечностей: систематический обзор с научно обоснованными рекомендациями для клинической практики. Am J Sports Med. 2016 Jan. 44 (1):255-63.

Записаться в ЦМРТ

Нужна предварительная консультация? Оставьте свои данные, мы вам перезвоним и ответим на все вопросы

Источник