Перелом плюсневых костей стопы: признаки, лечение, восстановление

Содержание статьи

Переломы плюсневых костей. Диагностика и лечение

Как и в кисти, I, IV и V плюсневые кости являются подвижными, в то время как II и III сравнительно фиксированы. Максимальная весовая нагрузка в фазу отталкивания при ходьбе приходится на II и III плюсневые кости, и, как правило, именно в этом отделе чаще всего отмечаются стрессовые переломы. Хроническая перегрузка приводит к возникновению микропереломов, которые через продолжительный период времени завершаются ремоделированием кости. Острые эпизоды повторного напряжения через короткие промежутки времени могут привести к появлению стрессовых переломов. Прямая травма или сдавле-ние стопы также приводят к возникновению переломов плюсневых костей. Часто этот механизм вызывает множественные переломы послед-них.

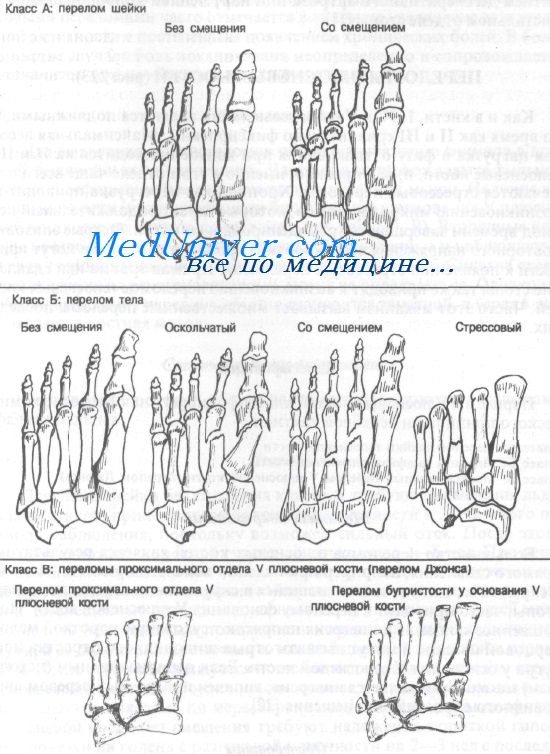

Переломы плюсневых костей классифицируют на основе анатомического принципа и лечебной тактики:

Класс А: перелом шейки плюсневой кости

Класс Б: перелом диафиза плюсневой кости

Класс В: проксимальный перелом V плюсневой кости (перелом Джонса)

Большинство переломов плюсневых костей является результатом прямого сдавления, например при падении тяжелого предмета на ногу. Непрямой механизм, заключающийся в скручивании переднего отдела стопы, часто приводит к перелому основания V плюсневой кости. Подошвенное сгибание и инверсия напрягают сухожилие короткой малоберцовой мышцы и могут вызвать отрыв шиловидного отростка или бугра у основания V плюсневой кости. Если первоначальным (исходным) механизмом является инверсия, типичен поперечный перелом шиловидного отростка без смещения.

Переломы класса А и Б обычно проявляются болью, припухлостью и болезненностью при пальпации, локализованной над тыльной поверхностью среднего отдела стопы. Давление по оси поврежденной пястной кости усиливает боль. У всех пациентов с подозрением на перелом диафиза или шейки плюсневой кости следует документировать силу и качество пульса на тыльной артерии стопы. Переломы класса Б обычно проявляются болезненностью, локализованной над областью повреждения, и лишь незначительной припухлостью. Анамнез типичен для растяжения связок голеностопного сустава. У больных со стрессовыми переломами часто отмечается в анамнезе увеличение двигательной активности с постепенным появлением хронических болей. В большинстве случаев боль локализована неопределенно и сопровождается незначительной припухлостью и кровоизлияниями.

Для выявления этих переломов обычно достаточно снимков в прямой, боковой и косой проекциях. Часто они сопровождаются тыльной угловой деформацией вследствие тяги внутренних мышц. Наличие везалиевой кости (вторичный центр окостенения) у основания V плюсневой кости можно спутать с переломом. Вторичные центры окостенения, как правило, гладкие, закругленные и наблюдаются с двух сторон; часто они имеют склерозированные края. Сначала стрессовые переломы рентгенологически могут не определяться. Однако через 2-3 нед линия перелома обычно становится заметной, а через 4 нед выявляется костная мозоль.

Переломы плюсневых костей часто сопровождаются переломами фаланг пальцев.

Лечение переломов плюсневых костей

Переломы шейки без смещения класса А требуют применения льда, анальгетиков, приподнятого положения конечности и 24-часового периода наблюдения, поскольку возможен сильный отек. После этого следует наложить короткий гипсовый сапожок на 4-6 нед. При переломах шейки со смещением показаны лед, приподнятое положение конечности, анальгетики и срочное направление к ортопеду для репозиции. Несмещенные переломы диафизов II-V плюсневых костей можно лечить приподнятым положением конечности, прикладыванием пузыря со льдом, анальгетиками и толстой давящей повязкой в первые 24 ч. После этого рекомендуется ношение под передним отделом стопы плюсневой подкладки Томаса и пользование костылями.

Полная весовая нагрузка показана по мере переносимости. Переломы диафиза I плюсневой кости без смещения требуют наложения короткой гипсовой повязки на голень с разгрузкой конечности на 2-3 нед с последующей заменой ее коротким гипсовым сапожком еще на 2 нед. Переломы диафиза II-V плюсневых костей со смещением требуют репозиции. Если направление к ортопеду невозможно, проводят местную анестезию и на пальцы стопы накладывают дистракционный аппарат. Противовытяжение за дистальный отдел большеберцовой кости осуществляется грузами. После репозиции от кончиков пальцев до заднего отдела стопы накладывают гипс без подстопника. В этот момент прекращают противовытяжение и гипсовую повязку продолжают до бугристости большеберцовой кости. Настоятельно рекомендуются снимки после вправления. Через 4 нед показана смена гипсовой повязки на гипсовый сапожок еще на 3-4 нед. Переломы I плюсневой кости со смещением требуют направления к ортопеду для репозиции. При невозможности этого должна быть предпринята закрытая репозиция по вышеописанной методике. При успешном ее выполнении следует наложить гипсовую повязку сроком на 6 нед. При переломах, не поддающихся закрытой репозиции, может потребоваться открытый метод вправления.

Отрывной перелом класса В у основания V плюсневой кости без смещения требует наложения давящей повязки с нагрузкой на конечность по мере переносимости. Больным с сильными болями может помочь ношение короткого гипсового сапожка в течение 3 нед. Затем показано ношение супинатора для поддержки свода стопы. Следует быть внимательным, чтобы не спутать поперечный перелом проксимального отдела диафиза V плюсневой кости с переломом Джонса, проходящим через ее бугристость. Поперечные переломы, располагающиеся выше бугристости, имеют совсем иной прогноз и лечение. При них наблюдается высокая частота замедленного сращения и несращения.

Аксиома: поперечный перелом основания V плюсневой кости не следует путать с переломом Джонса, проходящим через ее бугристость. Лечение и прогноз для этих переломов различные.

Поперечные переломы проксимального отдела диафиза V плюсневой кости лечат иммобилизацией в коротком гипсовом сапожке. Прогноз в этих случаях сомнителен и вероятность замедленного сращения и несращения высока.

Осложнения переломов плюсневых костей

При переломах шейки или диафиза плюсневых костей с поперечным или угловым смещением часто развивается подошвенный кератоз. Поэтому показано раннее направление к ортопеду. Поперечные переломы проксимального отдела V кости или переломы диафиза остальных плюсневых костей часто осложняются несращением и по этой причине требуют направления к специалист.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в раздел «травматология»

Оглавление темы «Переломы костей голени, стопы»:

- Переломы диафиза большеберцовой и малоберцовой костей. Диагностика и лечение

- Переломы (травмы) голеностопного сустава. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы бугра и отростков пяточной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы тела пяточной кости. Диагностика и лечение

- Малые переломы таранной кости. Диагностика и лечение

- Большие переломы таранной кости (голоки, шейки, тела). Диагностика и лечение

- Вывихи таранной кости. Диагностика и лечение

- Перелом ладьевидной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом кубовидной или клиновидных костей. Диагностика и лечение

- Переломы плюсневых костей. Диагностика и лечение

Источник

Перелом плюсневых костей стопы: признаки, лечение, восстановление

Пять трубчатых косточек в среднем отделе стопы, соединённых с фалангами пальцев, называют плюсневыми костями. Переломы плюсневых костей составляют четверть всех случаев повреждения стоп. Отличить перелом плюсны от растяжения или ушиба поможет рентген. Метод лечения и период восстановления зависят от тяжести перелома, особенностей организма. Больше информации про переломе плюсневых костей читайте на сайте https://plannt.ru/perelom-plyusnevyh-kostey-stopy Признаки перелома плюсныВозникают переломы плюсневых костей у женщин, мужчин, детей по причине:

|

Источник

Перелом плюсневой кости

Переломы плюсневых костей — одна из наиболее частых травм стопы. Наиболее часто происходят переломы 5-й плюсневой кости. Переломы плюсневых костей встречаются чаще в социально и экономически активном возрасте, 2-5 декада жизни.

Типичными механизмами травмы являются прямой — падение тяжёлого предмета, раздавливание, или опосредованное воздействие силы — ротация ноги при фиксированном переднем отделе стопы. Другими возможными механизмами становятся избыточное подошвенное сгибание — эквиваленты повреждения Лисфранка, с множественными переломами оснований плюсневых костей, а также стресс-переломы (маршевые переломы), из-за постоянной повторяющейся микротравмы.

Классификация учитывает локализацию, тип перелома, степень смещения, угол, вовлечение суставных поверхностей, — все стандартные критерии классификации переломов трубчатых костей. Помимо этого можно выделить острые переломы, связанные с однократным воздействием избыточной травмирующей силы, и стрессовые переломы, связанные с функциональной перегрузкой и постоянно повторяющимися микротравмами.

В зависимости от локализации и типа перелома первыми симптомами становятся боль и отсутствие возможности полноценно переносить вес на ногу. При осмотре следует обратить внимание не только на наличие отёка и кровоподтёка определённой локализации, но и на общие анатомические особенности строения стопы (нормальная, кавоварусная, плановальгусная). При оценке амплитуды движений также оценивается степень ротации пальцев стопы, их перекрещивание. В случае застарелых переломов возможны изменения свода стопы в виде коллапса сводов по сравнению с неповреждённой стороной.

Для диагностики обычно достаточно осмотра специалиста и рентгенограмм в прямой и боковой проекции. В случае стресс переломов может возникнуть необходимость в дополнительных методах обследования таких как КТ и МРТ.

При изолированных переломах 2-3-4 плюсневых костей без смещения показано консервативное лечение в брейсе или короткой гипсовой повязке с постепенным увеличением нагрузки по мере регресса болевого синдрома.

Это возможно благодаря множеству поперечных связок, выполняющих роль стабилизаторов отломков, благодаря шинированию с неповреждёнными плюсневыми костями. При повреждении более чем одной плюсневой кости, значимом смещении (более 4 мм), методом выбора становится оперативное лечение. Для оперативного лечения могут использоваться как вводимые интрамедуллярно спицы, винты или стержни (в случае ротационно относительно стабильных переломов), так и минипластины (как компрессирующие так и блокируемые) или же использование компрессирующих винтов (2-3) без пластины. В послеоперационном периоде требуется ходьба в ортезе без нагрузки до появления признаков консолидации.

Переломы 1-й плюсневой кости требуют оперативного лечения. Это связано с тем что во время ходьбы на первую плюсневую кость приходится 40-60% нагрузки, а также через неё передаётся сила подошвенного толчка, кроме того она самая короткая и связана с самой длинной из плюсневых костей, а в цикле ходьбы обладает наибольшей амплитудой движений. Данный вид переломов редко встречается в изолированном варианте.

Для остеосинтеза чаще всего используются компрессирующие винты и пластины.

Переломы основания 5-й плюсневой кости освещены в отдельной статье. К переломам диафизарной части, шейки и головки 5-й плюсневой кости подход мало отличающийся от 2-3-4 плюсневых костей, при поперечных переломах — возможно использование интрамедуллярных спиц, винтов, стержней, компрессирующих пластин, при косых переломах — компрессирующих винтов и при многооскольчатых — блокируемых пластин. Возможны комбинации данных методов в зависимости от конкретных случаев.

Стресс-переломы основания 2-й и 3-й плюсневой кости — «маршевые» переломы. Часто диагноз не удаётся поставить своевременно, так как рентгенологически диагностика на ранних стадиях затруднительна. Переломы часто происходят на фоне резкого увеличения физической нагрузке, изменения характера нагрузки. Боль в стопе сначала тупая и ноющая, постепенно становится всё более острой и локализуется в области повреждения.

Лечение преимущественно консервативное. Помимо периода иммобилизации 6-8 недель, следует обратить внимание пациента на необходимость изменения режима тренировок, а зачастую и режима питания (часто такие переломы встречаются у очень худых пациентов с выраженными ограничениями в диете, а также остеопорозом). В случае если речь идёт о профессиональном спортсмене раннее хирургическое лечение с использованием компрессирующего интрамедуллярного винта с или без пересадки костной ткани показало лучшие результаты в плане скорости сращения и возвращения больного в большой спорт.

Источник