Перелом свода черепа

Содержание статьи

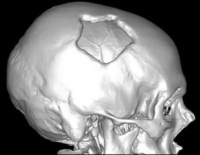

Перелом свода черепа — это нарушение целостности костных структур верхней части черепной коробки. Чаще возникает в результате прямой травмы. Симптомами являются боль, гематома или рана в зоне повреждения, при вдавленных и оскольчатых переломах возможна локальная деформация. Закрытые переломы сопровождаются сотрясением или ушибом мозга, открытые — повреждением вещества и оболочек мозга. Диагноз выставляется по данным рентгенографии и КТ. Для оценки состояния мягкотканных структур проводятся эхоэнцефалография, МРТ и другие исследования. Лечение линейных переломов консервативное, при смещении отломков и повреждении мозговых тканей требуется операция.

Общие сведения

Перелом свода черепа — достаточно распространенная травма. Встречается чаще переломов основания черепной коробки. Может диагностироваться в любом возрасте, чаще страдают молодые люди и представители средней возрастной группы. У женщин патология выявляется реже, чем у мужчин. Отличительными особенностями переломов являются отсутствие патогномоничных симптомов, широкая вариабельность тяжести состояния больных, высокая вероятность нарушений сознания, психомоторного возбуждения или арефлексии, затрудняющая обследование пациентов.

Перелом свода черепа

Причины

Непосредственной причиной повреждения является высокоэнергетическое воздействие — удар тяжелым предметом или столкновение с твердой поверхностью. Переломы черепа возникают в результате следующих обстоятельств:

- криминальные инциденты (драки);

- автодорожные происшествия;

- падения с высоты (кататравма);

- производственные травмы.

При драках поражения свода обычно изолированные или их тяжесть существенно превышает остальные травмы. В других случаях переломы черепа нередко сочетаются с множественными повреждениями скелета и внутренних органов, что утяжеляет состояние больных и усложняет диагностику.

Патогенез

Перелом возникает при воздействии, превышающем прочностные характеристики кости. Чаще страдают задние отделы черепной коробки — затылочная, теменная и височные кости. Это объясняется тем, что при падении вперед или ударе спереди пострадавший рефлекторно успевает защититься руками, смягчая удар.

Характер перелома свода определяется механизмом травмы (удар или столкновение) и конфигурацией поверхности. При ударах преобладает локальное воздействие. При столкновении с плоскостью возникает кратковременное ударное сдавление с распространением ударного воздействия на все части черепа, что нередко вызывает образование конструкционных трещин — линейных переломов значительной протяженности.

Классификация

Классическая классификация переломов свода черепа включает три вида повреждения: линейное, оскольчатое и вдавленное. Современные специалисты в области нейрохирургии и судебной медицины используют расширенную систематизацию, в которую входят следующие типы переломов:

- Пенетрирующий (дырчатый). Возникает при локальном ударе твердым предметом с ровной поверхностью, движущимся под прямым углом. Характеризуется наличием одного отломка, который смещается в сторону мозга и его оболочек.

- Оскольчатый вдавленный. Наиболее распространенный. Формируется при воздействии предметом с неровной, закругленной или дугообразной поверхностью. Сопровождается образованием нескольких костных фрагментов, смещенных внутрь черепной коробки.

- Локальный линейный. Развивается при тех же условиях, что пенетрирующий или оскольчатый, но при меньшей силе удара. Представляет собой узкую полосу. Смещение отломков отсутствует. Длина перелома по внутренней поверхности черепа больше, чем по наружной.

- Отдаленный линейный. Обнаруживается после столкновения с плоскостью. Образуется на расстоянии от точки воздействия, по протяженности превышает локальный. Длина трещины изнутри черепной коробки больше, чем снаружи.

- Множественный линейный. При значительной энергии соударения на черепе образуются многочисленные отдаленные линейные переломы. Общая картина напоминает звезду с расходящимися от центра лучами. Если трещины соединяются друг с другом, выявляется паутинообразный перелом. Возможны тяжелые повреждения вплоть до полного разрушения черепа.

- Сочетанный. Две или более разновидности переломов свода (локальный и отдаленный, локальный и вдавленный и пр.) диагностируются одновременно.

Оскольчатые повреждения могут быть импрессионными и депрессионными. В первом случае осколки сохраняют контакт с неповрежденными частями черепа, во втором — утрачивают. Дырчатые переломы всегда депрессионные.

Симптомы

После удара возникает боль. При закрытых травмах в зоне удара образуется гематома, при открытых — рана. При пальпации пенетрирующих и оскольчатых переломов прощупываются вдавления, при линейных повреждениях конфигурация черепа не нарушена. При наличии ран возможно обильное кровотечение. Общее состояние пациента может существенно варьироваться — от отсутствия явных неврологических нарушений и признаков тяжелой травмы до комы или шока.

Контакт нередко затруднен из-за гипоксии мозга, нарушений сознания, состояния алкогольного или наркотического опьянения. Интоксикация психоактивными веществами может маскировать проявления ЧМТ. Переломы черепа сопровождаются потерей сознания, которая бывает как кратковременной, так и длительной, однако установить этот факт не всегда удается из-за отсутствия продуктивного контакта. Обычно продолжительность эпизода потери сознания коррелирует с тяжестью черепно-мозговой травмы.

Неврологическая симптоматика зависит от вида ЧМТ. Сотрясения и ушибы проявляются головной болью, головокружением, тошнотой и рвотой. При отеке мозга к перечисленным признакам присоединяются очаговые нарушения. Расстройства чувствительности и движений свидетельствуют о травме черепных нервов или мозгового вещества.

Клиническая картина может не соответствовать тяжести ЧМТ. Умеренные повреждения порой имеют яркие симптомы, а опасные травмы сопровождаются нерезко выраженными неврологическими проявлениями. Иногда пациенты отрицают наличие каких-либо проблем со здоровьем, что может объясняться как снижением критики в состоянии опьянения, так и анозогнозией на фоне травмы.

Осложнения

Наиболее распространенным осложнением является ушиб мозга. Возможно формирование субдуральной, эпидуральной, внутрижелудочковой или внутримозговой гематомы, субарахноидального кровоизлияния. Разрушение мозгового вещества становится причиной парезов, параличей, нарушения когнитивных функций и других последствий. При инфицировании открытого перелома возможен менингит. В ряде случаев формируется дефект свода черепа, требующий оперативной коррекции.

Диагностика

Диагноз перелома свода черепа выставляется нейрохирургом на основании анамнеза, жалоб, результатов объективного обследования, неврологического осмотра и визуализационных методик. Из-за нередкого несовпадения клинической картины и реальной тяжести состояния все больные с подозрением на перелом черепа должны быть пройти полное обследование. План диагностических мероприятий включает следующие процедуры:

- Рентгенография черепа. Считается основным методом диагностики переломов черепа. Выполняется в двух стандартных и дополнительных укладках. На рентгенограммах в зависимости от вида перелома просматриваются линейные или звездчатые трещины, дефекты неправильной формы, отдельные отломки.

- КТ черепа. Обычно проводится при подозрении на линейный перелом и сомнительных результатах рентгенографии. На послойных снимках обнаруживается положительный «симптом молнии» (линия, идущая от наружной к внутренней поверхности кости). Иногда методика применяется для уточнения тяжести повреждения при других типах переломов.

- Эхоэнцефалография. Является базовым исследованием у больных нейрохирургического профиля. Определяет смещение срединных структур, наличие гематом и инородных тел.

- Люмбальная пункция. Выполняется при отсутствии клинических и сонографических признаков сдавления головного мозга. Позволяет обнаружить примесь крови в ликворе, оценить давление и состав спинномозговой жидкости.

- МРТ головного мозга. Проводится на заключительном этапе обследования при необходимости более четко локализовать зону повреждения мягких тканей, определить ее распространенность, спланировать тактику оперативного вмешательства.

При тяжелом состоянии пациента обследование осуществляется на фоне реанимационных мероприятий. При выявлении признаков дислокации мозговых структур показано немедленное оперативное вмешательство, поэтому объем диагностических процедур сокращается до необходимого минимума.

Лечение переломов свода черепа

С учетом тяжести ЧМТ больного экстренно госпитализируют в нейрохирургическое отделение или отделение реанимации. При линейных переломах без признаков повреждения мозгового вещества, гематом и отека мозга возможно консервативное ведение. При оскольчатых и пенетрирующих повреждениях, симптомах сдавления мозгового вещества требуется операция.

Помощь на догоспитальном этапе

Пациента в сознании укладывают на спину, рану на голове закрывают стерильной повязкой. При обильном кровотечении к голове прикладывают грелку с холодной водой или пузырь со льдом. Если больной без сознания, его транспортируют в положении на боку, используя в качестве упора для туловища скатанную в валик одежду или одеяло, чтобы при возникновении рвоты избежать попадания рвотных масс в дыхательные пути.

При необходимости осуществляют искусственное дыхание рот в рот или с использованием маски. Для стимуляции сердечной деятельности и мочеотделения вводят сульфокамфокаин, кордиамин, лазикс. Двигательное возбуждение купируют супрастином или димедролом. Наркотические анальгетики не применяют из-за возможного угнетения дыхания.

Консервативная терапия

Основной задачей является минимизация последствий и предупреждение осложнений ЧМТ. При поступлении по показаниям проводят противошоковую терапию. Для нормализации внутричерепного давления при необходимости вводят эфедрин и раствор глюкозы с гидрокортизоном. План терапии включает следующие направления:

- Предупреждение отека мозга. Применяют лекарственные средства для стимуляции мочеотделения, глюкокортикоиды, альбумин. При нарушениях газообмена производят искусственную вентиляцию легких. Иногда используют краниоцеребральную гипотермию и гипербарическую оксигенацию.

- Профилактика инфекции. Пациенту назначают антибиотики широкого спектра действия. При развитии инфекционных осложнений выполняют посев отделяемого для определения чувствительности микроорганизмов с последующей заменой антибактериального препарата.

- Терапия геморрагического синдрома. Больному вводят витамин С, хлорид кальция, викасол, ингибиторы протеаз. Субарахноидальное кровоизлияние является показанием для установки ликворного дренажа или проведения спинномозговых пункций.

Перечисленные мероприятия дополняют введением витаминов группы В, АТФ, нейрометаболических стимуляторов, глутамина и антигистаминных средств. Состояние больного постоянно оценивают в динамике, чтобы своевременно выявить возможные осложнения.

Хирургическое лечение

Показаниями к операции являются открытые и вдавленные переломы, гематомы головного мозга. Иногда хирургические вмешательства требуются при ушибах мозгового вещества. Применяются следующие методики:

- ПХО раны. Осуществляется при поступлении. Показана при наличии открытого повреждения мягкотканных структур (кожи и апоневроза). Включает иссечение нежизнеспособных мягких тканей, остановку кровотечения, ревизию раны для выявления инородных тел и смещения отломков.

- Обработка вдавленного перелома. Выполняется сразу после госпитализации. Производится как при открытых и закрытых повреждениях в случае, если костные фрагменты смещены в сторону мозгового вещества больше, чем на толщину кости. Мелкие отломки удаляют, крупные репонируют и подшивают к неповрежденной кости.

- Удаление гематомы. Сроки проведения и оперативная тактика зависят от времени образования и локализации гематомы. После обеспечения доступа к гематоме удаляют кровь и сгустки, ликвидируют источник кровотечения.

- Удаление очагов размозжения. В зависимости характера патологии осуществляется в неотложном порядке или в первые 7 суток после травмы. Мозговой детрит аспирируют, ткани переходной зоны экономно иссекают, кровоточащие сосуды коагулируют или клипируют.

В раннем послеоперационном периоде назначают антибиотикотерапию, выполняют перевязки. В последующем проводят реабилитационные мероприятия. По показаниям в отдаленные сроки производят замещение дефектов костей свода черепа.

Прогноз и профилактика

Исход определяется тяжестью ЧМТ и наличием инфекционных осложнений. При локальных линейных переломах в сочетании с относительно легкими черепно-мозговыми травмами прогноз обычно благоприятный. В остальных случаях в отдаленном периоде возможны параличи, парезы, энцефалопатия, эпилептические припадки, мозговая гипертензия, нарушения психических функций. Профилактика включает меры по предупреждению производственных, бытовых, автодорожных и уличных травм, снижению уровня криминогенной активности.

Источник

Внутричерепные гематомы и вдавленные переломы свода черепа

Мы оказываем помощь пациентам с нейрохирургической патологией головного и спинного мозга, осложненными повреждениями и заболеваниями черепа и позвоночника, периферической нервной системы с 1959 года.

Вдавленные переломы свода черепа, лобных пазух

При черепно-мозговой травме с приложением ударной силы к костям черепа достаточно нередко могут возникать переломы — как свода, так и основания черепа.

Виды

Выделяют следующие разновидности таких переломов:

- линейные,

- оскольчатые,

- дырчатые

- и вдавленные.

Классификация

Вдавленные переломы возникают при вдавлении костных отломков в полость черепа. В связи с этим эти переломы подразделяются на:

- импрессионные, когда сохраняется анатомическая связь отломков с прилежащими костями черепа,

- и на депрессионные — когда анатомическая связь теряется.

Степени внедрения

Помимо этого, вдавленные переломы различаются по степени внедрения отломков в полсть черепа.

Если смещение в полость черепа происходит более чем на толщину сломанной кости, то это ведёт к сдавлению подлежащей ткани головного мозга, ранению или сдавлению прилежащих кровеносных сосудов, что вызывает развитие тех или иных неврологических симптомов.

Иногда под областью перелома возникает зона ушиба головного мозга. Кроме того, нужно учитывать, что сразу под костями черепа размещаются мозговые оболочки.

В том случае, если кожные покровы и подлежащие мягкие ткани над поломанной костью являются повреждёнными, то такая черепно-мозговая травма с вдавленным переломом относится к открытой и поэтому вызывает опасение в аспекте проникновения инфекции в полость черепа.

В случае, если повреждённой является твёрдая (дуральная) мозговая оболочка и через рану (или естественные отверстия лицевой зоны) вытекает жидкость, которая в таких случаях представляет собой так называемый ликвор, в норме омывающий головной и спинной мозг, то такая черепно-мозговая травма считается открытой и проникающей. В этом случае, как правило, необходимо хирургическое лечение.

Вдавленный перелом может быть выявлен при хирургической обработке раны, с помощью рентгенографии костей черепа, и лучше всего, при выполнении компьютерной томографии головы.

Оперативное лечение

Вдавленные переломы костей черепа, как правило, требуют оперативного нейрохирургического лечения.

При выполнении операции вдавленные отломки, если это представляется возможным, поднимаются до уровня их нормального анатомического стояния, после чего крепятся в этом положении к окружающим костям с помощью специальных титановых имплантов, шурупов и специального медицинского цемента.

В случае, если твёрдая (дуральная) оболочка мозга является повреждённой, необходимо тщательно ушить её либо же выполнить герметичную её пластику естественными тканями или специальными материалами.

Иногда, при травматических повреждениях лобной кости, может возникать такой вид вдавленного перелома, как перелом наружной и/или внутренней стенок лобной (фронтальной) пазухи. Она располагается в области надбровья, является воздухоносной пазухой, её стенки являются довольно тонкими и достаточно легко ломаются, что проявляется весьма заметным вдавлением в травмированной области, которое воспринимается как серьёзный косметический недостаток.

Реконструктивно-косметические вмешательства

В этом случае хирургическое является одновременно и реконструктивно-косметическим. Особенность лобной пазухи состоит в том, что она является воздухоносной полостью, сообщаясь с другими околоносовыми пазухами, и может содержать патогенные (болезнетворные) бактерии, которые способны вызвать инфекционные осложнения в зоне вдавленного перелома, что, в свою очередь, может привести к развитию внутричерепной инфекции.

Кроме того, важным является тот момент, чтобы оперативное вмешательство было проведено как можно раньше, чтобы не допустить возможности неправильного сращения вдавленных костных отломков.

Во время операции костные фрагменты вдавленного перелома устанавливают на своё место, после чего происходит их фиксация титановыми имплантами и шурупами.

В случае, если поломана задняя стенка лобной пазухи, имеется достаточно высокая вероятность того, что мозговые оболочки могут быть повреждены, ввиду чего возможна ликворея — истечение спинномозговой жидкости из зоны перелома. Тогда необходимо тщательно ушить повреждённую твёрдую (дуральную) мозговую оболочку либо же выполнить герметичную её пластику естественными тканями или специальными материалами.

Показания к консервативному лечению

- смещение отломков в полость черепа не достигает толщины кости,

- не вызывает неврологической симптоматики

- и не сопровождается признаками компрессии мозга,

- а также в случае отказа больного от оперативного лечения.

Особое внимание в курсе консервативной терапии уделяется профилактике внутричерепных инфекционных осложнений.

Статья проверена врачом-нейрохирургом высшей категории АЛЕКСЕЕМ ЛЕОНТЬЕВЫМ, носит общий информационный характер, не заменяет консультацию специалиста. Для рекомендаций по диагностике и лечению необходима консультация врача.

Если у Вас есть признаки или симптомы, указанные в статье, мы рекомендуем записаться на консультацию к специалисту.

Источник

Удаление вдавленного перелома костей свода черепа

Цели лечения: удаление вдавленного перелома костей черепа, регресс основных клинических симптомов, заживление операционной раны.

Лечение: основное лечение — хирургическое. Оно заключается в удалении вдавленных костных фрагментов черепа, инородных тел, загрязненных участков мягких тканей, мозгового детрита, пластике твердой мозговой оболочки, проведении тщательного гемостаза.

Показания к операции: наличие вдавленного перелома костей черепа на толщину кости и более с признаками сдавления головного мозга.

Противопоказания к экстренному вмешательству при отсутствии признаков нарастающей компрессии мозга возникают в случаях шока, жировой эмболии, невосполненной кровопотере, терминальном состоянии пострадавшего.

Операция: удаление вдавленных фрагментов костей черепа.

При наличии незагрязненной раны и небольшой площади повреждения кости возможен доступ через эту рану после освежения ее краев. При этом мобилизацию кости лучше всего проводить с помощью высокооборотных систем, применяя шаровидные фрезы малого диаметра, с окаймлением места вдавления. Так обеспечивается костесберегающий доступ. При использовании обычных мегафрез площадь окончательно удаляемой при доступе костной ткани может во много раз превосходить пределы поврежденной кости.

В большинстве иных случаев необходимы окаймляющие разрезы скальпа. Костный доступ быстро и малотравматично выполняется с помощью высокооборотного краниотома. При обнаружении свободно лежащих костных фрагментов, фиксированных по краям перелома лишь наружной костной пластинкой (вследствие откола и смещения внутренней пластинки) на участках свода черепа вне проекции синусов твердой оболочки мозга, возможна мобилизация костных фрагментов после скусывания наружной пластинки.

Обнаружение многооскольчатых вдавленных переломов черепа, особенно захватывающих проекцию синусов твердой оболочки мозга, требует проведения расширенной трепанации с формированием костного лоскута, границы которого включают все отломки. Такой же тактики следует придерживаться при наличии двух вдавленных переломов черепа, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Широкий доступ позволяет в случае синусного кровотечения или при множественных топографически разобщенных источниках кровотечения быстро и надежно осуществлять гемостаз.

В ряде наблюдений, несмотря на глубокое внедрение костных отломков, подлежащая твердая оболочка мозга оказывается неповрежденной (преимущественно у лиц молодого возраста). В таких случаях при отсутствии данных предоперационной КТ необходимо рассечение твердой мозговой оболочки с ревизией субдурального пространства и поверхности коры мозга (в том числе и с помощью эндокраниоскопии через небольшое отверстие в оболочке). Воздержаться от субдуральной ревизии можно в том случае, если имеется отчетливая пульсация внешне не измененной твердой оболочки мозга и если рана была сильно загрязнена инородными телами.

При повреждении твердой оболочки головного мозга необходима расширенная субдуральная ревизия с удалением размозженных участков мозга, проведением надежного гемостаза, введением в рану левомицетина сукцината (1 г разведенного порошка). После резекции размятых участков твердой оболочки головного мозга проводят ее пластику участком фасции (височная, широкая фасция бедра). Как известно, пластика лиофилизированными аллотрансплататами твердой оболочки в настоящее время запрещена.

Оптимальным решением следует считать протезирование твердой оболочки с помощью соответствующей мембраны «Гортекс», выполненной из растянутого политетрафторэтилена. Данная мембрана толщиной 0,3 мм приближена к толщине естественной твердой мозговой оболочки. Ее порозность менее 1 микрона обеспечивает минимальное прорастание тканей. Пластичность и мягкость позволяют повторять заданную кривизну поверхности. Перекрывая дефект твердой оболочки, мембрана действует как инертный межтканевой барьер, не прирастая к окружающим тканям. Это предотвращает формирование грубого рубца. Водонепроницаемость мембраны обеспечивает профилактику раневой ликвореи.

При вдавленных переломах наиболее часто повреждается верхний стреловидный синус, как наиболее уязвимый (расположение на вершине свода черепа, большая протяженность, истончение парасагиттальных отделов теменных костей). Вторым по частоте повреждения следует поперечный синус. Повреждения места слияния синусов при оскольчатых переломах затылочной кости чаще не совместимы с жизнью, хотя помимо разрыва стенки синуса возможно только перекрытие его просвета отломками вдавленного перелома.

Адекватный доступ, обеспечивающий достаточный угол оперативного действия, достигается при широкой трепанации, включающей место вдавления с повреждением стенки синуса. При этом необходимо и в современных условиях возможно эффективное использование приемов реконструктивной пластики синуса с надежным гемостазом. Прекращение кровотечения в момент его обнаружения обеспечивают путем придавливания пальцами хирурга участка твердой оболочки в проекции синуса (определяемого по синему прокрашиванию оболочки) проксимальнее и дистальнее места повреждения. Затем временный гемостаз можно осуществить путем вставления тампонов эпидурально по краям трепанационного отверстия в проекции синуса.

Более физиологичным является введение в зияющие просветы приводящего и отводящего сегментов синуса силиконовой трубки с расположенными у ее торцов раздувными микробаллончиками. При этом прекращение кровотечения из синуса достигается при сохранении по нему кровотока. После указанных приемов выполняют основной этап — окончательную остановку кровотечения. Ушивание стенки синуса производят при щелевидных ее дефектах с ровными краями. Особенностью хирургической техники здесь является прошивание только наружного листка твердой оболочки с сопоставлением внутреннего листка во избежание тромбоза синуса. Надежный гемостаз и армирование внешней стенки синуса достигаются при прикладывании и придавливании к месту повреждения небольшой пластинки «ТахоКомба», представляющего собой коллагеновую губку, обогащенную мощными гемостатиками (прикладывание производят желтоватой поверхностью пластинки, обращенной к месту дефекта). При небольшом дефекте стенки околосинусной лакуны бывает достаточно введения в дефект кусочка мышцы с фиксацией его по краям при помощи биполярной коагуляции, фрагмента «Сургицеля» (полоска оксигенированной целлюлозы) или пластины «ТахоКомба», обеспечивающих быстрый надежный гемостаз.

При дырчатых дефектах верхнего стреловидного синуса выполняют пластику его стенок в зависимости от топографии, распространенности и характера их повреждения. При повреждении одной верхней стенки пластику выполняют выкроенным лоскутом твердой оболочки вблизи синусного дефекта с интерпозицией мышечного фрагмента или пластины «ТахоКомба» либо фрагментом височной фасции с ушиванием узловыми швами. В случае использования силиконовой трубки после наложения последней лигатуры (без затягивания) из баллончиков выпускают воздух с последующим извлечением трубки и завязыванием лигатуры.

При повреждении в пределах передней трети верхнего стреловидного синуса вполне допустима его обтурация мышечными полосками или указанными выше биосинтетическими материалами.

Наиболее трудной бывает остановка кровотечения из синуса при отрыве устья поверхностных венозных коллекторов, особенно при вторжении в полость черепа отколотых острых тонких костных отломков, как бы «срезающих» вену у устья, а также при одновременном повреждении двух стенок синуса. В таких случаях оптимальным решением является доступ в межполушарную щель с выкраиванием участка большого серповидного отростка и перемещением его на верхнюю стенку стреловидного синуса с ушиванием твердой оболочки по контралатеральному краю синуса с обязательным введением между листками оболочки полоски мышцы или пластинки «ТахоКомба». Такой реконструктивный прием необходим и возможен при ранении именно задней трети стреловидного синуса, где доступ в межполушарную щель облегчен отсутствием значимых вен и лакун, а перекрытие просвета синуса неизбежно приведет к гибели пострадавшего.

В то же время при разрушении стенки сигмовидного синуса вполне оправдана обтурация его просветов теми же материалами, так как венозный переток будет проходить через нижнюю анастомотическую вену, впадающую в дистальные отделы поперечного синуса.

Перевязка верхнего стреловидного синуса является наихудшим вариантом гемостаза. Помимо большого риска последующего летального исхода (особенно при перевязке в заднем сегменте верхнего стреловидного синуса или доминантного поперечного синуса) в процессе лигирования могут быть повреждены околосинусные вены и дуральные лакуны с усилением венозного кровотечения. Кроме того, и верно выполненное лигирование может не обеспечить гемостаз, так как между лигатурами на протяжении поврежденной стенки синуса в него могут впадать крупные вены и открываться лакуны. Указанные выше технологии окончательного гемостаза позволяют в настоящее время полностью исключить этот малоэффективный и опасный хирургический прием и, несмотря на возможное пугающее массивнейшее кровотечение, быстро и надежно провести синусную реконструкцию.

Завершающим этапом реконструктивной хирургии вдавленных переломов является восстановление формы и поверхности черепа. Оптимальное решение — первичная пластика дефекта сохранившимися крупными фрагментами аутокости с объединением их путем сшивания лавсановой нитью или склеивания медицинскими клеевыми композициями.

Укрепление костного массива достигается с помощью титановых микропластинок. Сохранность внешней надкостницы и подлежащей твердой оболочки обеспечивает в таких случаях хорошую приживляемость фрагментов с предотвращением их миграции в полость черепа. Такой завершенный наиболее физиологичный вариант рационально применять при отсутствии грубых разрушений мозга не только в случаях закрытой ЧМТ, но и при наличии раны головы без явного ее загрязнения. При интерпозиции волос между крупными отломками с сохраненной надкостницей первичная остеопластика допустима только после временного разобщения фрагментов и полного удаления внедренных волос и инородных тел с тщательным отмыванием костных фрагментов в растворе антисептика с последующим введением в рану порошка левомицетина сукцината.

Вдавленные переломы наружной стенки лобной пазухи подлежат резекции с удалением сгустков крови из ее полости и освобождением стенок от слизистой оболочки, тампонадой мышцей канала лобной пазухи. В ряде случаев операцию завершают дренированием назофронтального канала, при этом костные фрагменты рекомендуют соединять с помощью титановых микропластин. При небольших переломах с незначительным повреждением слизистой оболочки возможно ее ушивание с закрытием костного дефекта свободным мышечным лоскутом.

В случаях раздробленных мелких отломков кости с утраченной надкостницей, особенно загрязненных, при глубокой интерпозиции инородных тел или волос, а также при выраженном отеке мозга проведение первичной краниореконструкции невозможно или опасно. Тогда особенно важно применение протеза твердой мозговой оболочки «Гортекс», что обеспечит герметизацию раны и профилактику рубцово-спаечного процесса с поддержанием структурности мягкотканых слоев операционной раны. Отсроченная остеопластика проводится с помощью ряда инертных материалов, таких как графитовая пластинка с заданной кривизной поверхности, гидроапатитовый цемент, никель-титановая сетка с пространственной памятью, современные пластические материалы (палакос, паламед).

Послеоперационное лечение: профилактика инфекционных, сердечно-сосудистых и дыхательных осложнений, противоотечная, антианальгическая, сосудистая терапия.

1. Анальгезирующая, седативная и гипосенсибилизурующая терапия: метамизол 50% -2,0 2-3 раза/сут., 5-7 дней; дифенгидрамин — 1 мл 2-3 раза/сут., 5-7 дней; лорноксикам 8 мг или кетопрофен 100 мг 2-3 раза/сут., 5-7 дней; диазепам 2,0 — по показаниям.

2. Инфузионная терапия и восполнение ОЦК: раствор Рингера 400 мл 1-2 раза/сут., 3-5 дней; натрия хлорид 0,9% — 400 мл 1-2 раза/сут., 3-5 дней; реополиглюкин 400 мл 1 раза/сут., 3-5 дней; плазма свежезамороженная 300 мл — по показаниям.

3. Противоотечная терапия: фуросемид 2 мл 2-3 раза/сут., 3-5 дней; маннитол 15% -400 мл 1-2 раза/сут. — по показаниям; альбумин 10% — 100 мл 1-2 раза/сут. — по показаниям.

4. Нормализация мозгового кровотока: эуфиллин 2,4% -10 мл 2 раза/сут., 5-7 дней; кавинтон 2 мл 2 раза/сут., 7-10 дней; циннаризин 1 т. 3 раза/сут. до 1 мес.

5. Улучшение метаболизма головного мозга: церебролизин 10-20 мл/сут., 7-10 дней; пирацетам 20% 5 мл 2-3 раза/сут., 7-10 дней.

6. Профилактика инфекционных осложнений: цефуроксим 0,75 х 3 раза/сут., 5 дней.

7. Профилактика кровотечений: этамзилат 2 мл 3-4 раза/сут., 5 дней; памба 5 мл 2 раза/сут., 3 дня.

8. Противосудорожная терапия по показаниям: карбамазепин 0,1-0,2 2 раза/сут.

Перечень основных медикаментов:

1. *Дифенгидрамин раствор для инъекций 1% 1 мл

2. Лорноксикам 8 мг табл.

3. *Диазепам 2 мг, 5 мг табл.

4. Растворы, применяемые для коррекции нарушений водного, электролитного и кислотно-основного баланса

5. *Натрия хлорид однокомпонентные и комбинированные растворы для инфузий и инъекций

6. *Препараты, получаемые из крови, плазмозамещающие средства и средства для парентерального питания

7. *Фуросемид раствор для инъекций 20 мг/2 мл в ампуле

8. *Маннитол раствор 10%, 20% во флаконе 100 мл, 500 мл

9. *Альбумин раствор для инфузий во флаконе 5%, 10%, 20%

10. Эуфиллин 2,4% -10 мл, амп.

11. Комплекс пептидов, полученных из головного мозга свиньи раствор для инъекций 5, 10 и 20 мл

12. *Пирацетам раствор для инъекций в ампулах 20% 5 мл

13. *Цефуроксим таблетка 250 мг, 500 мг; порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконе 750 мг

14. *Цефтазидим порошок для приготовления раствора для инъекций во флаконе 500 мг, 1 гр, 2 г

15. *Тикарциллин+клавулановая кислота, лиофилизированный порошок 3000 мг/200 мг для приготовления раствора для внутривенных инфузий

16. Этамзилат раствор для инъекций 125 мг, 250 мг/2 мл, амп.

17. Памба 5 мл

18. *Карбамазепин 100 мг, 200 мг табл.

Перечень дополнительных медикаментов: нет.

Индикаторы эффективности лечения: заживление операционной раны, отсутствие клинических симптомов сдавления мозга.

* — препараты, входящие в список основных (жизненно важных) лекарственных средств.

Источник