Переломы плюсневых костей

Содержание статьи

Плюсневые кости входят в группу мелких трубчатых костей скелета человека. Переломы плюсневых костей являются наиболее распространенным переломами костей стопы. А именно переломы основания пятой плюсневой кости, происходящие в результате инверсии стопы. Локализация перелома должна быть тщательно проанализирована врачом, так как лечение различных по локализации и характеру переломов достаточно сильно разнятся.

Виды переломов плюсневых костей стопы

Есть два основных типа переломов плюсневых:

- Травматические переломы — в связи с острой (внезапной) травмы к среднего и переднего отдела стопы.

- Стресс переломы — из-за чрезмерной длительной нагрузки или повторяющихся незначительных травм на фоне абсолютно нормальных плюсневых костей.

Так же переломы плюсневой кости стопы классифицируются по локализации, характеру перелома и наличию смещения:

- Переломы основания, тела или подголовчатые переломы плюсневых косте;

- Переломы плюсневой кости со смещением или без смещения;

- Переломы косые, поперечные, винтообразные, оскольчатые.

Распространенность

Переломы плюсневых костей составляют от 5% до 6% от всех переломов костей скелета. Они в равной степени распространено среди мужчин и женщин планеты.

Чтобы понять механизм переломов плюсневых костей, вероятно, лучше начать с краткого объяснения анатомии стопы.

Стопа человека состоит из 26 костей:

- 5 плюсневых костей. Это трубчатые кости, которые расположены между костями предплюсны и фалангами пальцев. Функционально плюсневые кости играют важную роль в движении, выполняя роль рычага при движениях стопы (шаги, бег, прыжки).

- 14 фаланг пальцев. Первый палец состоит из двух фаланг, остальные пальцы — из трех.

- 3 клиновидные кости. Расположены между ладьевидной костью и первыми тремя плюсневыми костями.

- Кубовидная кость

- Ладьевидная кость

- Таранная кость

- Пяточная кость

Все вместе кости стопы образуют очень сложный механизм, который компенсирует колоссальные нагрузки в течение дня и помогает гасить удары при каждом шаге.

Причины переломов плюсневых костей

Основные причины переломов плюсневых костей стопы это:

- Интенсивные и продолжительные спортивные нагрузки

- Остеопороз (ослабление кости)

- Падение тяжелого предмета на стопу,

- Автодорожная травма

- Падение с высоты (прыжок)

Симптомы переломов

- Боль, которая развивается постепенно, увеличивается при нагрузках

- Отек стопы

- Подкожное кровоизлияние (синяк)

Пациенты с такими симптомами, как правило, испытывают внезапное начало острой, напряженной боли после травмы. Иногда пациент может слышать хруст или щелчок в момент травмы. Боль заставляет пациента хромать. Пациенты с переломом плюсневых костей также сопровождает отек, который нарастает в течение дня и уменьшается ночью. При тяжелых переломах плюсневых костей со смещением очевидной деформации может быть и незаметно.

Диагностика переломов плюсневых костей

Для более детального понимания проблемы, врач выясняет у пациента механизм травмы включая силу, место приложения и направление удара.

Стресс переломы обычно связаны с увеличением интенсивности или продолжительности повторяющихся движений, таких как бег, бальные танцы и др.

Осмотр: Тщательный осмотр и изучение всей стопы и голеностопного сустава имеет решающее значение в выявлении сочетанных повреждений. Деформация, отек и кровоизлияние визуализируются без труда.

Рентгенограмм в 2-х проекциях обычно достаточно, чтобы диагностировать перелом. Но при стресс-переломах без смещения, иногда, их невозможно определить даже очень опытному врачу.

В таких случаях назначаются контрольные рентгенограммы через 10-14 дней, когда происходит резорбция костной ткани в месте перелома. Так же стресс переломы трудно увидеть на рентгеновских снимках, пока они не начали срастаться и не начала образовываться костная мозоль. Как раз её очень хорошо видно на рентгенограммах. Компьютерная томография или МРТ могут быть необходимы для исключения стресс перелома и других патологий стопы.

Первая помощь при переломах плюсневых костей

- Ограничение нагрузок и движений. Важно, ограничить движения и нагрузки на стопу, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

- Холод местно. Использование льда поможет замедлить или уменьшить отек и обеспечить ощущение онемения, которое облегчит боль. Лед имеет смысл прикладывать к месту травмы в течение первых 48 часов после травмы. Никогда не держите лед более чем 20 минут за один раз, чтобы предотвратить отморожение. Перерыв 1,5 часа перед повторной экспозицией льда, это позволяет тканям вернуться к нормальной температуре и трофике, повторять по мере необходимости. Можно завернуть любой замороженный продукт в полотенце и приложить к месту повреждения. Лед должен быть применен как можно скорее после травмы. (Не кладите лед прямо на кожу. Кроме того, нельзя оставлять лед во время сна, и держать его более 30 минут. Это может вызвать отморожение).

- Эластичное бинтование. Нужно забинтовать ногу эластичным бинтом. Но забинтовать правильно, не слишком туго. Если пальцы стали холодными, появилось онемение, значит бинтование слишком тугое. Эластичный бинт ограничит отек и ограничит движения в суставе. Спать можно без бинта. Но передвигаться обязательно забинтовав ногу эластичным бинтом.

- Возвышенное положение. Придайте поврежденной ноге возвышенное положение, например, положив ногу на подушку лежа на диване или кровати. Если Вы сидите, можно положить ногу на стул, это уменьшит отек и боль.

Исключаются: нагревание поврежденной зоны в течение первой недели, растирание алкоголем и массаж, который может усугубить отек. Например, исключить горячие ванны, сауны. Тепло имеет противоположный эффект по сравнению со льдом. То есть, это стимулирует кровоток.

Важно ограничить нагрузку при ходьбе (не опираться полностью на стопу), пока повреждение не будет диагностировано доктором.

Лечение переломов плюсневых костей стопы

Консервативное лечение плесневой кости

Тактика лечения будет зависеть от локализации перелома и его тяжести.

Цель любого лечения переломов плюсневой кости — помочь пациенту вернуться к полноценной жизни. Соблюдение рекомендаций врача поможет быстрейшему восстановлению функции стопы и предотвращению дальнейших проблем в будущем.

Мы убеждены, что при переломах без смещения взрослым пациентам накладывать гипс нет необходимости, так как это доставляет много неудобств, и они в состоянии понять, что нужно ограничить нагрузку, для скорейшего сращения перелома. Смещения костных отломков не происходит без нагрузки. Но нашим юным пациентам трудно объяснить, что на ногу нельзя наступать или ходить только с опорой на пятку. Поэтому детей мы гипсуем.

Как правило при травматических переломах рекомендуют ходить только с опорой на пятку либо вовсе без опоры, передвигаясь с костылями.

При стресс-переломах рекомендуется ходить с частичной нагрузкой на стопу, но обязательно в индивидуальных ортопедических стельках, которые «разгружают» поврежденный участок.

Если перелом плюсневой кости с незначительным смещение, выполняется попытка репозиции и фиксация гипсовой лонгетой.

Если перелом сопровождается значительным смещением костных отломков (более чем на половину ширины плюсневой кости) решается вопрос об операции.

Операция при переломе плюсневой кости

Показанием к операции при переломе является смещение отломков плюсневой кости больше чем на половину ширины кости.

Чрескожная фиксация спицами

Была популярна на протяжении многих лет и продолжает оставаться одним из самых популярных методов в международном масштабе.

Сначала врач закрыто устраняет смещение отломков, затем через отломки в определенных (учитывая характер перелома) направлениях просверливаются спицы.

Плюсы: малая травматичность, быстрота, легкость, дешевизна, отсутствие разреза и как следствие послеоперационного рубца.

Минусы: концы спиц остаются над кожей, для того чтобы спицу можно было удалить после срастания перелома; риск инфицирования раны и проникновение инфекции в область перелома; длительное ношение гипсовой повязки 1 месяц; неудобства в повседневной жизни.

Открытая репозиция перелома

Открытая репозиция при переломе плюсневой кости стопы, накостный остеосинтез пластиной и винтами. Операция включает в себя хирургический разрез, доступ к сломанной плюсневой кости аккуратно отводя сухожилия, сосуды и нервы, мобилизацию костных отломков, устранение смещения и фиксация в правильном положении.

Гипсовая иммобилизация не проводится, так как металлоконструкция, фиксирует отломки.

Разрешается ходьба с опорой на пяточную область в течение месяца.

Реабилитация после перелома плюсневой кости

Как только перелом плюсневой кости срастется и уменьшится боль, врач позволит дозированно наступать на стопу, постепенно увеличивать нагрузку.

Не занимайтесь самолечением!

Определиться с диагнозом и назначить правильное лечение может только врач. Если у Вас возникли вопросы, можете позвонить по телефону или задать вопрос по электронной почте.

| Лечение переломов стопы | Цена, руб |

| Ручная репозиция | от 2 500 |

| Наложение гипсовой повязки | от 1 500 |

| Остеосинтез (без учета металлоконструкции) | от 38 000 |

| Местная анестезия | от 700 |

| Проводниковая анестезия | от 3000 |

| Перевязка, снятие швов | от 500 |

Источник

Симптомы и лечение перелома плюсневой кости стопы

Дата обновления: 2015-10-28

Если вам на ногу упал тяжелый предмет или по ступне проехал автомобиль, может произойти перелом плюсневой кости стопы, а то и нескольких, и требуется лечение. Плюсна располагается между фалангами пальцев и предплюсной стопы. Это не очень частая травма, она составляет всего 2,5% от всех переломов скелетных костей. Однако среди переломов стопы данная травма случается в 25-45% случаев. Данное повреждение требует врачебного вмешательства и соответствующего лечения, в противном случае человек может стать хромым или потеряет способность нормально передвигаться.

Виды переломов плюсневых костей

Повреждения подразделяются на травматические и усталостные:

- Травматические переломы случаются вследствие вывиха, прямого или непрямого удара. Прямой удар чаще всего приводит к перелому 2, 3 и 4 плюсневой кости. Это происходит при падении тяжелых предметов и попадании в автомобильные аварии. Непрямой тип травмы повреждает наружные кости — 1 и 5. Подобные повреждения случаются при неудачном приземлении на ноги, падении с высоты или при резком подвороте ступни. Травматические переломы бывают без смещения костных фрагментов и со смещением. Последние подразделяются на закрытые и открытые. Более опасным вариантом станет открытый перелом. Костные отломки высовываются наружу и разрывают мягкие ткани, что может осложниться инфицированием раны и самого перелома.

- Усталостные переломы больше свойственны профессиональным спортсменам, балеринам и танцовщицам, у которых длительное время на стопы воздействуют повторяющиеся нагрузки. У простых людей усталостный перелом бывает при ношении неудобной обуви, но обычно ситуацию осложняет деформация стопы или остеопороз.

В зависимости от местоположения различают перелом основания, диафиза или шейки плюсневой кости. Линия слома может быть долевой, поперечной, клиновидной, косой, Т-образной и т.д.

В литературе встречается другое название усталостного перелома плюсневых костей — маршевый. Он наблюдался у солдат, передвигавшихся марш-бросками во время военных действий. Эта же патология называется переломом Дойчлендера. Этот врач доказал, что данный перелом плюсневой кости связан с повышенными нагрузками у солдат. Еще одним примером стал перелом Джонса — это повреждение основания пятой плюсневой кости. Этот перелом очень медленно заживает, а у некоторых он не срастается никогда.

Причины патологии

Главные причины перелома плюсневых костей:

- падение тяжелых предметов на стопу;

- травмы после автомобильных аварий и наездов;

- падение с высоты с приземлением на ноги;

- ослабление костей в результате остеопороза, деформаций стопы и других заболеваний;

- продолжительные тренировки у профессиональных спортсменов, балерин и т.д.

Симптомы патологии

Примечательно, что при повреждении плюсневых костей далеко не всегда наблюдаются самые распространенные симптомы перелома — крепитация, укорочение пальцев и смещение их в сторону, подвижность костных отломков. Все зависит от положения перелома, количества поврежденных костей и наличия смещения. То же относится к размеру и месту распространения отека тканей. Через пару дней после травмы отек может стать сильнее или уменьшиться. Кровоподтек со временем становится виднее, он может захватывать голеностопный сустав и пальцы ноги.

Перелом 5 плюсневой кости у основания сопровождается небольшим отеком, расположенным на тыльной стороне стопы. Порой припухлость может затронуть наружную часть голеностопа. Усталостный перелом костей стопы по признакам напоминает растяжение связок — отек стопы и боль при ходьбе, уменьшающаяся в покое и возвращающаяся при нагрузке. Это усложняет диагностику.

Диагностические мероприятия

Чтобы иметь точное представление, что именно произошло с костями стопы, необходимо сделать рентгенограмму в 2-3 проекциях (фронтальной, боковой и под углом). Некоторые переломы плюсневых костей на первичном рентгене невидны, они проявляются спустя 10-15 дней, когда начинает формироваться костная мозоль. Это справедливо для усталостных переломов без смещения.

В сомнительных случаях рекомендуют сделать компьютерную или магнитно-резонансную томографию стопы. Благодаря всестороннему исследованию врач сможет выбрать наиболее верный метод лечения.

Лечение плюсневой кости стопы

Переломы диафиза или шейки плюсневой кости без смещения лечат при помощи:

- эластичного бинта, обернутого вокруг стопы;

- заднего гипсового лонгета;

- короткой съемной шины из гипса или пласта;

- короткого пластмассового сапожка.

При переломе нежелательно опираться на сломанную стопу. При переломе у детей им всегда накладывают гипс, так как они не могут соблюдать врачебный запрет и наступают на ногу. В некоторых случаях врач может разрешить иногда опираться на пятку, но чаще всего передвигаются на костылях с опорой на здоровую ногу. Иммобилизация ноги в зависимости от тяжести случая, количества сломанных костей и других причин длится 3-5 недель.

В случае смещения костных отломков на расстояние более 4 мм проводят репозицию. Во время открытой репозиции хирург делает на стопе разрез, отводит сосуды, нервы и сухожилия. Сломанную кость вправляют, а потом на нее накладывают специальную металлическую пластину, которую закрепляют винтами. Иммобилизация гипсовой повязкой не требуется, потому что металлическая конструкция сама хорошо держит сломанные кости. В течение месяца больной может ходить, опираясь на пяточную кость.

По результатам рентгена врач может решить, что достаточно провести закрытую репозицию костных отломков, которые фиксируют чрескожно (без разрезов на коже) с помощью спиц Киршнера. Врач вручную устраняет смещение костных фрагментов, а потом с учетом особенностей перелома просверливает спицы. Внешний конец спицы остается снаружи. После срастания кости спицу убирают.

Достоинством методики является малая травматичность, отсутствие разреза и рубца, а также легкость и быстрота процедуры. К недостаткам относится неудобство из-за остающегося в течение месяца конца спицы, риск инфицирования раны и длительная иммобилизация в гипсе (не менее 1 месяца).

Перелом со смешением требует обязательной репозиции костных отломков. Неправильно сросшиеся кости могут привести к деформации стопы и дисфункции связок и сухожилий. При множественных переломах плюсневых костей ручная репозиция может быть неэффективной из-за недостаточной силы вытяжения и трудностей удержания костей в правильном положении. Для таких случаев существует скелетное вытяжение. Скелетное вытяжение костей проводят при помощи шелковой нити или проволоки, закрепленной за мягкие ткани дистальных фаланг. После этого наблюдается прорезывание мягких тканей, образование грубых рубцов или даже некроз дистальных фаланг.

Эти недостатки устраняются при скелетном вытяжении в раздвижной шине Черкес-Заде. Специальные цапки вытягивают непосредственно за кость дистальной фаланги. Пациент испытывает меньше трудностей и может нормально передвигаться на костылях. По завершении костного вытяжения лечение продолжается так же, как и в случае перелома без смещения.

Если сопоставить костные фрагменты обычным способом не получается и нельзя использовать внеочаговый чрескостный остеосинтез, проводится операция. Она направлена на адаптацию отломков и фиксацию их металлическим стержнем Богданова. Это исключает вторичное смещение отломков и обеспечивает быстрое заживление перелома.

Внутрикостный остеосинтез показан при косых и поперечных переломах диафиза плюсневых костей со смещением, когда не получается сделать закрытую репозицию. Этот метод применяют и при множественных переломах плюсневой кости.

Внутрикостный остеосинтез противопоказан при переломе головки и шейки плюсны, а также в случае внутрисуставного или продольного перелома плюсневой кости.

https://www.youtube.com/watch?v=7x8aWBQCy8Q

Если отломки костей сместились так, что получился угол, открытый к тыльной части стопы, после сращивания образуется костный выступ, который мешает человеку нормально опираться на подошвенную часть ноги. Точное вправление костных фрагментов и их надежная фиксация необходимы для сохранения продольного и поперечного свода стопы. В противном случае человек хромает и постоянно испытывает боль во время ходьбы.

Поделиться ссылкой:

Источник

ереломы плюсневых костей. Диагностика и лечение

Переломы плюсневых костей. Диагностика и лечение

Как и в кисти, I, IV и V плюсневые кости являются подвижными, в то время как II и III сравнительно фиксированы. Максимальная весовая нагрузка в фазу отталкивания при ходьбе приходится на II и III плюсневые кости, и, как правило, именно в этом отделе чаще всего отмечаются стрессовые переломы. Хроническая перегрузка приводит к возникновению микропереломов, которые через продолжительный период времени завершаются ремоделированием кости. Острые эпизоды повторного напряжения через короткие промежутки времени могут привести к появлению стрессовых переломов. Прямая травма или сдавле-ние стопы также приводят к возникновению переломов плюсневых костей. Часто этот механизм вызывает множественные переломы послед-них.

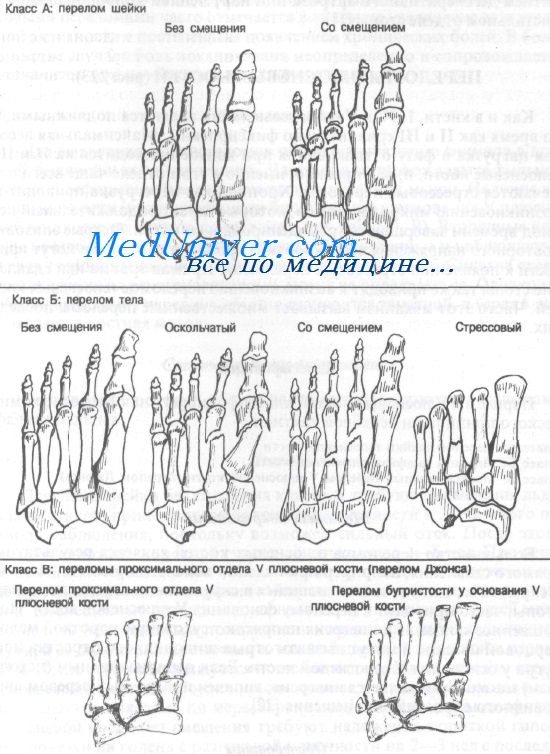

Переломы плюсневых костей классифицируют на основе анатомического принципа и лечебной тактики:

Класс А: перелом шейки плюсневой кости

Класс Б: перелом диафиза плюсневой кости

Класс В: проксимальный перелом V плюсневой кости (перелом Джонса)

Большинство переломов плюсневых костей является результатом прямого сдавления, например при падении тяжелого предмета на ногу. Непрямой механизм, заключающийся в скручивании переднего отдела стопы, часто приводит к перелому основания V плюсневой кости. Подошвенное сгибание и инверсия напрягают сухожилие короткой малоберцовой мышцы и могут вызвать отрыв шиловидного отростка или бугра у основания V плюсневой кости. Если первоначальным (исходным) механизмом является инверсия, типичен поперечный перелом шиловидного отростка без смещения.

Переломы класса А и Б обычно проявляются болью, припухлостью и болезненностью при пальпации, локализованной над тыльной поверхностью среднего отдела стопы. Давление по оси поврежденной пястной кости усиливает боль. У всех пациентов с подозрением на перелом диафиза или шейки плюсневой кости следует документировать силу и качество пульса на тыльной артерии стопы. Переломы класса Б обычно проявляются болезненностью, локализованной над областью повреждения, и лишь незначительной припухлостью. Анамнез типичен для растяжения связок голеностопного сустава. У больных со стрессовыми переломами часто отмечается в анамнезе увеличение двигательной активности с постепенным появлением хронических болей. В большинстве случаев боль локализована неопределенно и сопровождается незначительной припухлостью и кровоизлияниями.

Для выявления этих переломов обычно достаточно снимков в прямой, боковой и косой проекциях. Часто они сопровождаются тыльной угловой деформацией вследствие тяги внутренних мышц. Наличие везалиевой кости (вторичный центр окостенения) у основания V плюсневой кости можно спутать с переломом. Вторичные центры окостенения, как правило, гладкие, закругленные и наблюдаются с двух сторон; часто они имеют склерозированные края. Сначала стрессовые переломы рентгенологически могут не определяться. Однако через 2-3 нед линия перелома обычно становится заметной, а через 4 нед выявляется костная мозоль.

Переломы плюсневых костей часто сопровождаются переломами фаланг пальцев.

Лечение переломов плюсневых костей

Переломы шейки без смещения класса А требуют применения льда, анальгетиков, приподнятого положения конечности и 24-часового периода наблюдения, поскольку возможен сильный отек. После этого следует наложить короткий гипсовый сапожок на 4-6 нед. При переломах шейки со смещением показаны лед, приподнятое положение конечности, анальгетики и срочное направление к ортопеду для репозиции. Несмещенные переломы диафизов II-V плюсневых костей можно лечить приподнятым положением конечности, прикладыванием пузыря со льдом, анальгетиками и толстой давящей повязкой в первые 24 ч. После этого рекомендуется ношение под передним отделом стопы плюсневой подкладки Томаса и пользование костылями.

Полная весовая нагрузка показана по мере переносимости. Переломы диафиза I плюсневой кости без смещения требуют наложения короткой гипсовой повязки на голень с разгрузкой конечности на 2-3 нед с последующей заменой ее коротким гипсовым сапожком еще на 2 нед. Переломы диафиза II-V плюсневых костей со смещением требуют репозиции. Если направление к ортопеду невозможно, проводят местную анестезию и на пальцы стопы накладывают дистракционный аппарат. Противовытяжение за дистальный отдел большеберцовой кости осуществляется грузами. После репозиции от кончиков пальцев до заднего отдела стопы накладывают гипс без подстопника. В этот момент прекращают противовытяжение и гипсовую повязку продолжают до бугристости большеберцовой кости. Настоятельно рекомендуются снимки после вправления. Через 4 нед показана смена гипсовой повязки на гипсовый сапожок еще на 3-4 нед. Переломы I плюсневой кости со смещением требуют направления к ортопеду для репозиции. При невозможности этого должна быть предпринята закрытая репозиция по вышеописанной методике. При успешном ее выполнении следует наложить гипсовую повязку сроком на 6 нед. При переломах, не поддающихся закрытой репозиции, может потребоваться открытый метод вправления.

Отрывной перелом класса В у основания V плюсневой кости без смещения требует наложения давящей повязки с нагрузкой на конечность по мере переносимости. Больным с сильными болями может помочь ношение короткого гипсового сапожка в течение 3 нед. Затем показано ношение супинатора для поддержки свода стопы. Следует быть внимательным, чтобы не спутать поперечный перелом проксимального отдела диафиза V плюсневой кости с переломом Джонса, проходящим через ее бугристость. Поперечные переломы, располагающиеся выше бугристости, имеют совсем иной прогноз и лечение. При них наблюдается высокая частота замедленного сращения и несращения.

Аксиома: поперечный перелом основания V плюсневой кости не следует путать с переломом Джонса, проходящим через ее бугристость. Лечение и прогноз для этих переломов различные.

Поперечные переломы проксимального отдела диафиза V плюсневой кости лечат иммобилизацией в коротком гипсовом сапожке. Прогноз в этих случаях сомнителен и вероятность замедленного сращения и несращения высока.

Осложнения переломов плюсневых костей

При переломах шейки или диафиза плюсневых костей с поперечным или угловым смещением часто развивается подошвенный кератоз. Поэтому показано раннее направление к ортопеду. Поперечные переломы проксимального отдела V кости или переломы диафиза остальных плюсневых костей часто осложняются несращением и по этой причине требуют направления к специалист.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в раздел «травматология»

Оглавление темы «Переломы костей голени, стопы»:

- Переломы диафиза большеберцовой и малоберцовой костей. Диагностика и лечение

- Переломы (травмы) голеностопного сустава. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы бугра и отростков пяточной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы тела пяточной кости. Диагностика и лечение

- Малые переломы таранной кости. Диагностика и лечение

- Большие переломы таранной кости (голоки, шейки, тела). Диагностика и лечение

- Вывихи таранной кости. Диагностика и лечение

- Перелом ладьевидной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом кубовидной или клиновидных костей. Диагностика и лечение

- Переломы плюсневых костей. Диагностика и лечение

Источник